ユカイな生きものロボットキット

発売中

2970円

ユカイ工学

https://kurikit.ux-xu.com/robotkit/

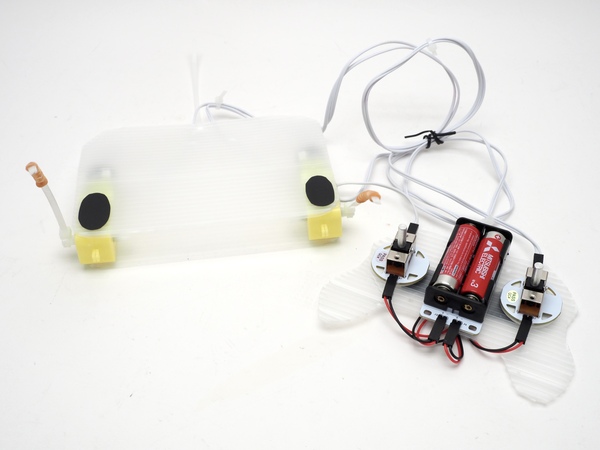

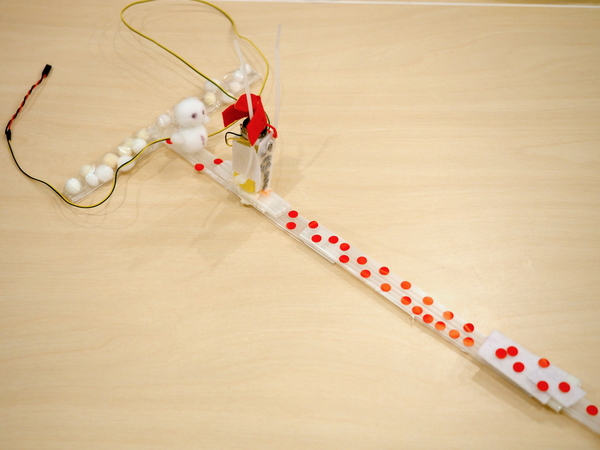

箱のなかには、電池ケースとモーター2つ、そして正転・逆転を切り換えられるスイッチ。プラ段を切って「体」を作り、モーターに結束バンドの「脚」をつけてスイッチを入れると、生きもののようにバッタンバッタン動き出す。これだけの組み合わせから無限の動きが生まれてくる。「ユカイな生きものロボットキット」には脳をわしづかみにする面白さがあります。

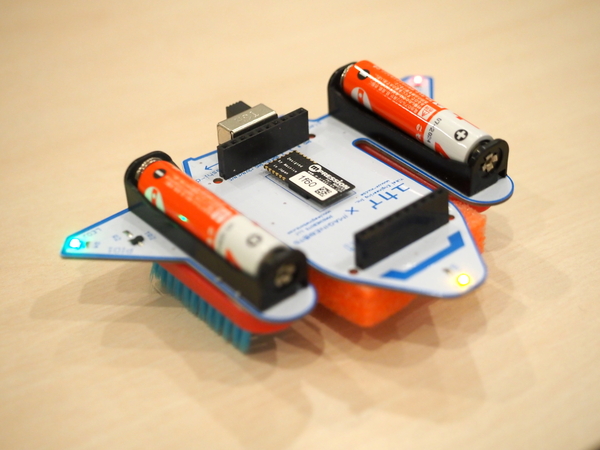

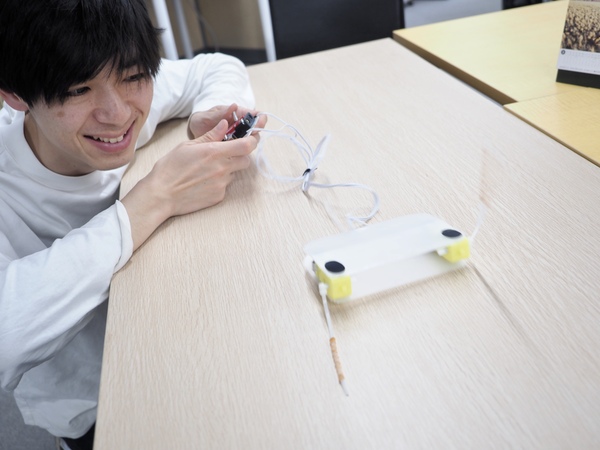

開発したのはユカイ工学。NHKエンタープライズが主催する「小学生ロボコン2020」予選会向けキットとして作ったもので、3月1日にはキットをパソコンやスマートフォンから無線(BLE)で操作できる「ココロキット」(3960円)を発売。「音がしたら動く」などの条件をプログラムして自動で動かすことができます(ScratchまたはJavaScriptに対応)。

●小学生時代欲しかったものがこれだった

キットの開発担当は和田義久さん。なぜこの形にしたのか聞くと「小学生時代欲しかったものを形にした」というすがすがしい返事が返ってきました。

「意外とこの組み合わせで売っているキットがないんです。正転・逆転を逆転できるスイッチはあるんですが、後ろの配線を自分でやらないと動かない。知識がある人にとっては簡単ですが、小学生がはんだでつなげるのは大変だったので、ジャンパーでつなげられるようなキットがあったらいいなとずっと思っていて、そこにチャンスをいただいたので形にしたんです」

当時メーカーはプラモデルのように順序どおりに組み立てれば完成品ができるフレームキットを出していましたが、子どもが作り替えられる自由度には限界がありました。

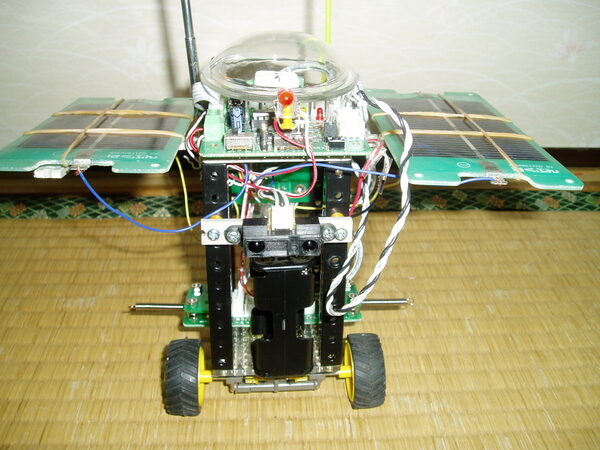

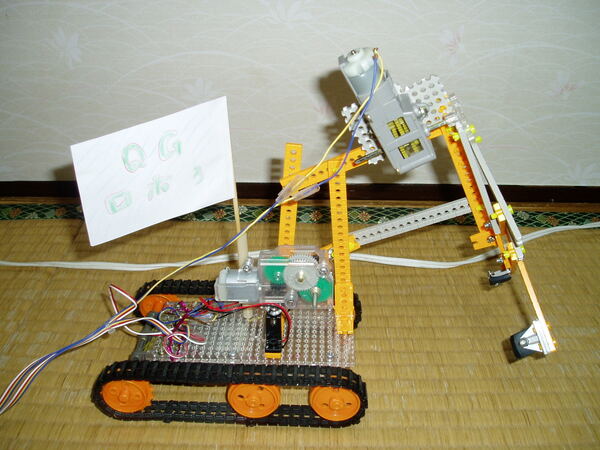

和田さんが小学3年生のころにおもちゃメーカーのフレームキットを改造して作ったというロボットの写真を見せてもらうと、なるほどそこにはコントローラーとアームがついていて、現在のキットと同じ構成になっています。「家でプチロボコンみたいな感じでずっと遊んでたんです。押し入れに工作スペースみたいなものを作って、R2-D2にハマったときはこれ、レスキューロボットにすごくはまってた時期はこれ」と、和田さんは楽しそうに話してくれました。

●生きもののような動きをさせたい

和田さんがNHKエンタープライズから話をもらったのは一年前。高専時代からロボコンに縁があったのがきっかけです。2012年のロボコンに出場した際はイルカ型ロボット「フレンドルフィン」を作って大賞を受賞。アルバイトとしてロボコンの手伝いをしたこともありました。

小学生ロボコンの予選会向けに、子どもがパッと買えるくらいの値段で、いろんな形やアイデアが出てくるキットが欲しい。そう言われ、和田さんが初めに考えたのは、入社一年目に作った子ども向けキット「ハブラシロボットキット」をカスタマイズするアイデア。歯ブラシに振動モーターがついていて前に進むキットでしたが、これではパワーが足りなそうだということになりました。

「飾りをつけるとゆっくり進むロボットになってしまう。もうちょっと大きいものが動き、段差も超えられて、正解がひとつじゃない。その要件で2週間くらい考えました」

予算内で考えられるのは、モーター、スイッチ、電池、有線コントローラーの組み合わせ。そのなかで自由度を出すには、モーターの先に何をつければいいか。タイヤやキャタピラをつけるとベースの形が決まり、アイデアが減ってしまう。アイデアに行きづまり相談したのは高専時代の先生。話を聞いた先生は「これはどうか」とYouTubeの動画を見せてくれました。

それはボストン・ダイナミクスの「RHex」でした。小犬のようなロボットが丸まった6本の脚をバタバタ動かしながら段差を超えていく姿を見て、「これだ」と和田さんはうなずきました。これと同じようなことがキットでできるなら、子どもたちのアイデアも引き出せるんじゃないか。

脚をどうするか、そこで出てきたのが結束バンドです。

「結束バンドは、『Qoobo』(しっぽのついたクッション型セラピーロボット)の社内試作でも使ったり、毎日の仕事で使っているものだったんですよ。このしなやかさが脚に使えないかということは、じつはこの話が来る前から考えていたことだったんです」

●なぜプログラミングをするのかといえば、自分が作ったロボットを動かしたいから

子どもたちはどう遊ぶかわかってくれるのか。ワークショップで子どもたちにキットを使ってもらうと、すぐにおもしろみをわかってくれたそうです。

「最初はモーター1個だけで進まない原始生物、その場でバタバタするだけのモノを作らせて『どうやったらこの状態から前に進むんでしょう』と。いわゆる生命の進化的な流れをワークショップで体験できるんですね。胴体をどう切ったらいいか、しっぽをつけないとバランスがとれませんとか。子どもたちは意外とパッと理解して、あとは試行錯誤の世界。試してダメだったらベリッとはがしてつくりかえて、というくりかえしでした」

完成品はまさに千差万別。ちなみにユカイ工学・青木俊介CEOの子どもが作ったのは胴長のトンボのようなロボットだったそうです。「雪だるまが作りたい、モーターは1個だけでいい」と言って雪だるまのバケツづくりに労力を注ぎ、ボートをこぐように前進するロボットができました。

キットを使った小学生ロボコンの予選会では、さらに予想を超えたロボットが続々と登場して、和田さんを驚かせたといいます。

「輪ゴムを飛ばしたり、ひっくり返る動作を利用して課題をクリアしたり。立ち上がるタイプもあったんですよ。通常は寝そべって進んでいるんですが、右と左のタイヤの回転をある位相で合わせると立ち上がって進めるようになる。競技にはまったく関係ないんですけど」

やっていることはプログラミング教育にもつながるSTEAM教育でありながら、子どもたちの発想が実にのびのびと開放的なのが印象的でした。

「ぼくがなぜプログラミングするかっていうと、自分が作ったロボットを動かしたいからなんですよね。プログラムを学ぶことを目的として与えると『なんでこんな面倒くさいことやらなくちゃいけないのかなあ』って『やらされピアノ教室』みたいになる。ぼくもピアノだめだったんですけど、頭ごなしにやれといわれるとみんな拒絶するんですよね。だから、入り口というかきっかけづくりが大事だろうなと。その意味で、理科とかに興味ない子でも面白いといってくれる『三次元のものが動く』というところが入り口になってほしいなと。自分の目で見て動かしているロボットを、無線で動かしたいとか、自動で動かしたいというのをきっかけにしてくれたら、スッとプログラミングに入っていけるのかなと思います」

●ミニ四駆世代の記者、うっかり購入

話を聞いてきて、ユカイな生きものロボットキットが面白いのは、基本的に自由でありながら、ロボコンで勝利することが目標に設定されていることだなと感じました。いわゆるフレームキットは完成品を作ることが目標ですが、ユカイな生きものロボットキットはすぐれた解決策を作ることが目標。ひいては与えられた課題を解決するしくみを考える、もっといえば課題じたいを自分で定義しなおし解決法を見つける思考方法をきたえることにつながるようにも感じます。

とはいえそんな難しそうなことよりも、「やってみたい!」というムズムズした面白さのほうが強いんですが。動力がついているものを自分で好きに改造するというこの楽しさは一体なんだろうと思っていたのですが、和田さんも私もミニ四駆世代という話を聞いて納得がいくものがありました。休校で時間をもてあましている子どもにいま必要なものはこれじゃないかと思いつつ、私がうっかり自分のために買ってしまったのも道理です。さて次はどんな形にしてやろうかね〜。

書いた人──盛田 諒(Ryo Morita)

1983年生まれ。3歳児くんの保護者です。Facebookでおたより募集中。

人気の記事:

「谷川俊太郎さん オタクな素顔」「爆売れ高級トースターで“アップルの呪縛”解けた」「常識破りの成功 映画館に革命を」「小さな胸、折れない心 feastハヤカワ五味」

アスキーキッズメルマガ 毎週土曜に配信中

アスキーキッズは毎週土曜、一週間ぶんの記事をまとめて読めるメールマガジンを配信中。人気連載「ほぼほぼ育児」をはじめ、ニュース、イベント、プログラミング教育入門、みんなの子育て体験談など、子育ての参考になる情報満載です。ご登録はこちらから。