AMD製GPUで使える新機能

さて、ここからはNAVIとは直接関係ない話である。今回のNAVIにあわせてRADEON Anti-Rag、FidelityFX、Radeon Image Sharpeningといった技術が発表された。これらは必ずしもNAVIだけでなく、従来のGCNベースの製品でも利用できるものであるが、これを順に説明したい。

遅延を軽減する技術

Anti-Rag

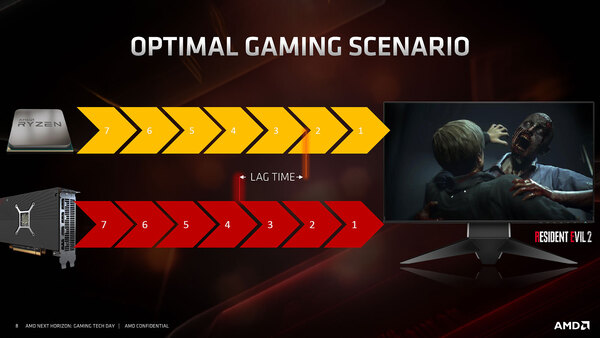

まずRadeon Anti-Rag。ゲームでもなんでもそうだが、まずCPU側で処理を行ない、次いでGPU側で処理して出力する。しかし、マウスやキーボードの操作はCPU側で行なうため、原理的にその操作が画面に反映されるまで、多少のラグタイムが発生する。

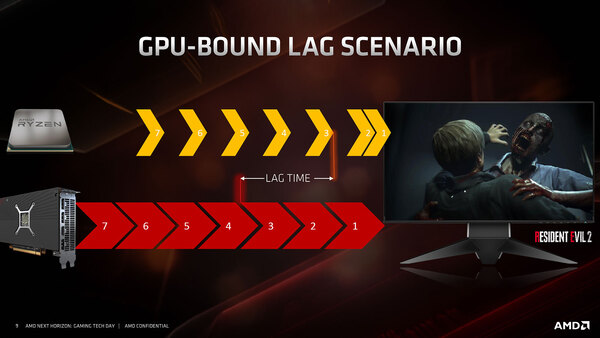

これそのものを根絶するのは難しい。それでもCPUとGPUの処理が同期していればまだラグは一定なのだが、昨今のゲームの場合CPUよりもGPUの処理が重い(GPUは常に100%近い負荷率で、一方CPUは数十%ということも珍しくない)結果、CPU側が前倒して処理することがしばしばあり、この場合ラグがさらに広がることになる。

そこでAnti-Ragでは、強制的にCPU側の処理をGPU側にあわせる、つまりCPU側の処理をGPU側にあわせて待機させることで、ラグを一定にするという仕組みである。

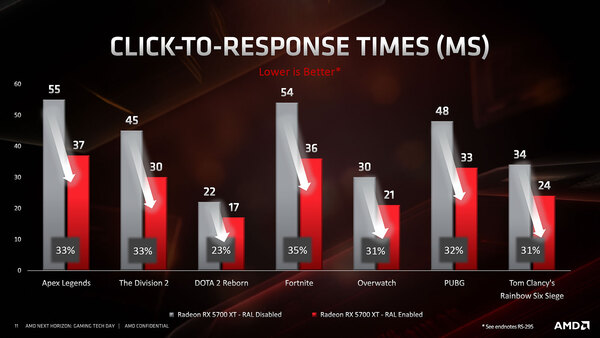

下の画像がAnti-Ragを有効にしてどれだけラグタイムが削減できるかの例で、もともとラグタイムが少ないDOTA 2 Rebornなどでは効果が薄いが、ラグタイムが大きいApex LegendsやFortniteでは効果が大きく、平均31%ほどラグタイムが削減できるとする。確かにFPS系ゲームではこの機能は有用だろう。

ただこのAnti-Rag、大原則としてCPUとGPUの処理が交互に行なわれることが前提になっている。これはDirectX 11までのゲームでは成立するのだが、DirectX 12ではCPU側から細かく描画制御をバンバン出すようになっており、基本的に常にCPUとGPUが同期して動作しているため、原理的にAnti-Ragが効果ない。というより、外部から制御できない。その一方でGCNベースのGPUでも可能であり、したがってRyzen 2000G/3000GなどのAPUでも利用可能なものとなっている。

この連載の記事

-

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ - この連載の一覧へ