周囲の探索には迅速な地図更新が必要

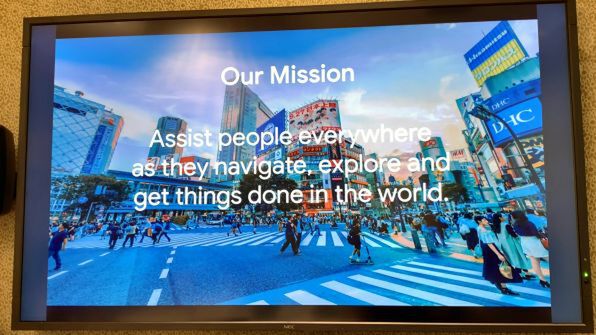

グーグルが今重視しているのは、Googleマップを「目的地に行くこと」の先に進めることだ。

「私たちはより体験を改善することを目指しています。そのためには、自分がいる場所の周囲の情報をいかに知るか、『Explorer(探索する)』という要素が必要です」、グラスゴー氏はそう説明する。

こうした考え方は、日本で地図データが切り替わる前から進められてきた施策だ。GoogleマップのUIで、「周辺のスポット」を表示するようになったのは、その最たるものである。

「どこに行くか」ではなく「行った後なにをするのか」「今いる場所でなにをするのか」という観点への広がりは、スマホの普及による地図サービスの利用傾向の変化を考えると興味深いものだ。以前にもこの件についてはグーグルに取材している(Googleマップの変化「どこに行くか」から「行ったらどうするか」)ので、そちらの記事もご参照いただきたい。

「日常的に周囲の状況を検索して使うには、地図の側が迅速に、最新の情報を反映している必要がある」とグラスゴー氏は言う。グーグルの戦略を推し進めるためにも、地図の更新サイクルの高速化と進化は必須で、そのためには、日本にもGround Truthを導入する必要があった……ということなのだろう。

地形や道、バス停など、正確な情報のGoogleマップへの反映も同時に行い、理想通り「最新の正しい周囲の情報が得られる」サービスになってほしいものだ。