2013年にUSB 3.1の規格を解説したが、そこからすでに6年。実は2017年にUSB 3.2の仕様策定は完了しているのだが、こちらはまだ普及に至ってない(コントローラーすら存在しない)のにも関わらず、先日USB 4.0の発表があったりと、急にUSBを巡る状況がさわがしくなってきた。そこで、USBの規格を改めて整理しておこう。

そもそもUSB 3.2とは?

USBの仕様策定を司るUSB-IF(USB Imprementation Forum)は2017年9月25日、USB 3.2の仕様策定が完了したことを発表した。発表によればUSB 3.2とは以下のものとされている。

- Two-lane operation using existing USB Type-C cables

(既存のUSB Type-Cケーブルを利用して、2レーンオペレーションを行なう)

- Continued use of existing SuperSpeed USB physical layer data rates and encoding techniques

(既存のSuperSpeed USBの物理層とデータレート、エンコード方式などをそのまま継承する)

- Minor update to hub specification to address increased performance and assure seamless transitions between single and two-lane operation

(1レーン/2レーン操作の移行をスムーズに行なうため、Hubの仕様は若干アップデートされた)

要するに、以下の方法で転送速度を倍にした形だ。

- USB 3.0:5Gbpsの送受信レーンを1対追加

- USB 3.1:送受信レーンを10Gbpsに増速

- USB 3.2:送受信レーンを2対に増強(速度は10Gbpsのまま)

これが可能になったのは、USB Type-Cコネクターとケーブルが、そもそも2対の信号線を持っていたためだ。USB Type-Cでは「コネクターに裏表がない」(厳密に言えばあるのだが、表裏逆に差しても送受信が問題なくできる)という仕組みを実現しているが、これを実現するために、同時に2対の信号を送受信できるようにしてある。

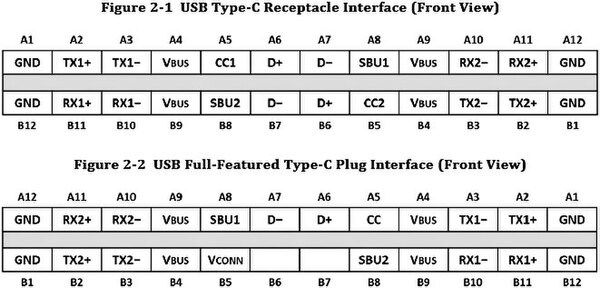

レセプタクル(Type-Cのジャック)とコネクターの配線レイアウトを下の画像に示すが、表裏(A側とB側)がちょうど180度ひっくり返ったようになっているのがわかる。

画像の出典は、Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification Release 1.3

| 信号線の意味 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| D+/D- | USB 1.1/2.0の信号伝送用。双方向伝送。レセプタクル側(Figure 2-1)を見ると一見2対の信号が用意されているように見えるが、プラグ側(Figure 2-2)を見るとわかるように信号線そのものは1対しか用意されていない。 | |||||

| TX1±,TX2±, RX1±,RX2± |

USB 3.0/3.1用の信号伝送用。こちらは速度が高速な関係で片方向伝送となっているので、2対4本で1セットとなる。なのでここでは2セット分の配線が用意されているのがわかる。 | |||||

| VBUS | 5Vの電力供給用 | |||||

| GND | 5V電源用のGND。片面あたり2本に増えており,1本で500mA,2本あるので片面あたり1Aまで流せる。 | |||||

| SBU1,SBU2 | Type-Cで追加された追加の信号線(Side Band Use)。通常の接続では利用されないが、Type-CのAlternate ModeやAudio Adapter Accessory Modeなどではこれを利用することが規定されている。 | |||||

| CC1,CC2 | Configuration Pins。これもType-Cで追加されたもので、特にUSB PDを利用する際に電力の供給元/供給先/Dual-Role(電力の供給元/供給先のどちらにもなれるもの)の区別を行うために、このピンを利用して通信する。 | |||||

以上のようにケーブルおよびコネクターは2セット分の信号を同時に流せるようになっている。おそらくはType-Cの策定時に、Two-Lane Operationへの配慮があったのだろう。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ