7月から8月にかけて、USBとSerial ATAの両方が最新の規格を発表した。まず7月31日にUSBの標準化をつかさどるUSB-IFがUSB 3.1を、そして8月8日にはSerial ATAの標準化団体のSATA-IOがSATA Revision 3.2をリリースしている。

USB2.0をさらに高速化したUSB3.0規格のケーブル。色も黒から青に変更された。はたしてUSB 3.1ではどうなる?

そこで、USB 3.1とSATA3.2について説明していきたい。まず今回はUSB 3.1である。

USB 3.1で転送速度がさらに向上

御存知の通りUSB 3.0はまずまずの立ち上がりを見せており、当初の価格のプレミアもほとんどなくなって来た。ただUSB 3.0の仕様策定は2008年で今から5年ほど前になる。

さすがにそろそろ後継規格の必要性がある、というのは実際にUSBフラッシュメモリーなどでは既存のUSB 3.0の帯域を使い切っているケースがあるからで、またインターフェースとしてもそろそろ次の規格が必要という声はあった。

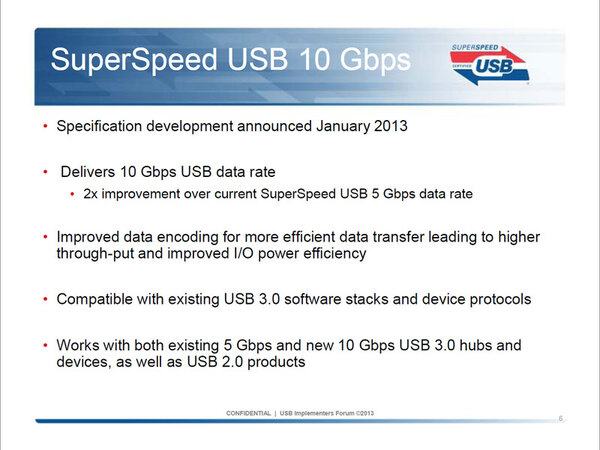

こうした動きを受け、今年1月にUSB-IF(USB Implementers Forum)の中で、さらにUSB 3.0の開発を推進するUSB 3.0プロモーターグループは、次世代の規格は10Gbpsの転送速度になることをアナウンスしており、登場は時間の問題だったといえる。

そのUSB 3.1であるが、まだ発表されたばかりとあって、色々不明確な点が多いが、既存のUSB 3.0との違いを説明していきたい。まずロゴである。下にある左の画像がUSB 3.0のロゴマークであるが、USB 3.1のロゴマークと思しきものはその右になる。

もっともこのロゴにある“SUPERSPEED+”という名称が一般的になるかどうかはハッキリしない。というのは、USB 3.1の仕様書を読むと、“SuperSpeedPlus”という名称が正式なUSB 3.1モードにおける動作を示す状態だからである。ただマーケティング的には“SUPERSPEED+”の方がわかりやすそうである。

ちなみに仕様書においては、他にEnhanced SuperSpeedなる言葉も出てきている。まとめると以下になるようだ。

| USB3.1における動作モード | |

|---|---|

| SuperSpeed | USB 3.0での動作 |

| SuperSpeedPlus | USB 3.1で追加された動作 |

| Enhanced SuperSpeed | USB 3.0もしくはUSB 3.1での動作 |

そのSuperSpeed+であるが、最大の違いは転送速度の倍増である。ところが、これに関しては元々の説明がまず間違っているうえ、倍以上に速度が増えているというややこしい話になっている。そこでUSB 3.0からまず話を始めたい。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ