今回はIBMが1970年代に築いた業績をたどっていく。まずはWatson親子辞任後の経営についてだ。Watson Jr.氏の引退にともないCEOの座に就いたのは、T. Vincent Learson氏である。

T. Vincent Learson氏。彼はCEOの辞任後も1983年まで取締役会に籍を置いていた

画像の出典は、IBM Archives

Learson氏を推したのはWatson Jr.氏と、System/360の開発プロジェクトのシニアマネージャーだったFred Brooks氏で、Learson氏の存在がSystem/360の開発の成功の原動力だったから、というのがその理由である。

ただLearson氏がCEOの職に就いていたのは、1971年6月~1973年1月の実質1年半ほどにすぎず、後継はIBMのデータ処理部門を率いていたFrank T. Cary氏が務めることになった。

Cary氏は1948年にIBM入社後、1964年にData Processing Divisionの長となり、1967年には取締役会に名前を連ねるに至っている

画像の出典は、IBM Archives

Cary氏は最終的に1981年までCEOを、会長職を1983年まで務めているが、この間にIBMの売上はうなぎ登りとなった。その原動力が、System/370である。

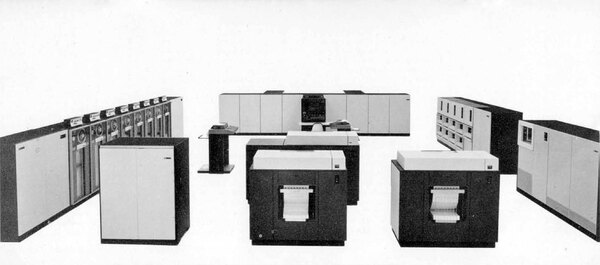

1970年代のIBMを牽引した

System/370

System/370は1970年6月に発表になった。もっとも最初に発表されたSystem/370 Model155とModel 165、Model 195はまだSystem/360の延長というか、過渡期のモデルという感じである。実際System/360用のOS/360を動かすこともでき、またSystem/370の最大の特徴となった仮想記憶(IBMの用語ではVirtual Storage)には対応できないといった問題もあった。

画像の出典は、Ed Thelen's Nike Missile Web Site内の“Facts and stories about Antique (lonesome) Computer”

とはいえ、IBMの説明によればSystem/370 Model 155の内部演算速度はSystem/360 Model 50の3.8倍、I/Oデータチャネル(Block Multiplexor Channel)のデータレートは名目2倍、実質4倍になっているとされ、System/370 Model 165はSystem/360 Model 65の2~5倍高速、とされており、System/360を導入したユーザーの手頃なアップグレードパスとなった。System/370 Model 195は当時のIBMで最もパワフルなシステムとされていた(*1)。

この最初の製品の発表の後でIBMが投入したのがVirtual Storageこと仮想記憶である。System/360は24bitのフラットなアドレスであったが、System/370では最終的にこれを31bit(*2)に拡張したが、この際に単にアドレスを拡張するのでなく、物理アドレス(Physical Address)と論理アドレス(Logical Address)を導入。ソフトウェアから見れば論理アドレスが見えるが、実際はそれが適当な物理アドレスにマッピングされるという形での実装となった。

仮想記憶を実装した理由は、既存のSystem/360上で動くアプリケーションが24bit環境に強く依存しており、一方で発売から10年もたつと24bitアドレスではメモリー量が足りない(個々のアプリケーション単体は24bitアドレスで十分だが、システム全体では24bitでは足りない)というニーズが出てきたことだ。

そこでまず物理アドレスは31bitに拡張し、アプリケーションから見える論理アドレスは24bitのままにしながら、OSは31bitアドレスを扱えるようにする。次いで、アプリケーションの31bit対応を進めてゆくという形で移行を図るためには、どうしても仮想記憶のメカニズムが必要だったということだ。

(*1) IBM Archivesによれば“computer's ability to process instructions at the rate of one every 54-billionths of a second.”(プロセッサーの処理性能は1命令を540億分の1秒で実行する)とあるのだが、さすがにこれは数字が間違っている気がする。

(*2) なぜ32bitにしなかったのかは諸説あり、どれが正しいのか筆者にも判断できなかった。

この連載の記事

-

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ