今回はまたIT用語解説ということでNVMeを取り上げる。主にM.2 SSDなどでおなじみの規格である。NVMe、正確にはNVM Expressと言う。NVMはNon Volatile Memoryの略で、日本語では不揮発性メモリーだが、要するにフラッシュメモリーを暗に指していると考えればいい。

厳密にはフラッシュメモリーのように使えれば他のものでもよく、現に3D XPointを使ったインテルのOptane SSDもNVMeを利用している。端的に言えば、「フラッシュメモリーを利用したストレージを高速に接続するための規格」である。

SATAのAHCIに相当するものを作るのが

NVMe誕生のきっかけ

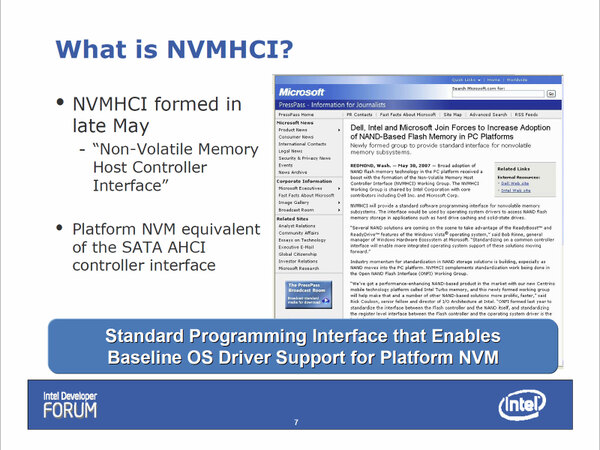

NVM Expressにつながる規格策定作業が始まったのは2007年までさかのぼる。当初はNVMHCI(Non Volatile Memory Host Controller Interface)という名前での作業が開始された。開発の動機は、SSDの高速化が著しくなってきており、SATAやAHCIがむしろ足を引っ張りかねないという懸念が高まってきたことによる。

2007年といえばもうコンシューマー向けにSSD(ただし容量は32GB程度)が発売されていた時期である。2007年末には東芝の「業界最大級」128GB SSDも発表されたりしたが、この東芝のもので読み込み速度が100MB/秒程度。

ぎりぎりSATA/1.5Gbpsでも間に合うスペックではあるが、コンシューマー向けはともかくエンタープライズ向けではすでにSATAあるいはSASの3Gbpsで足りなくなりつつあり、こちらがボトルネックになる可能性があった。

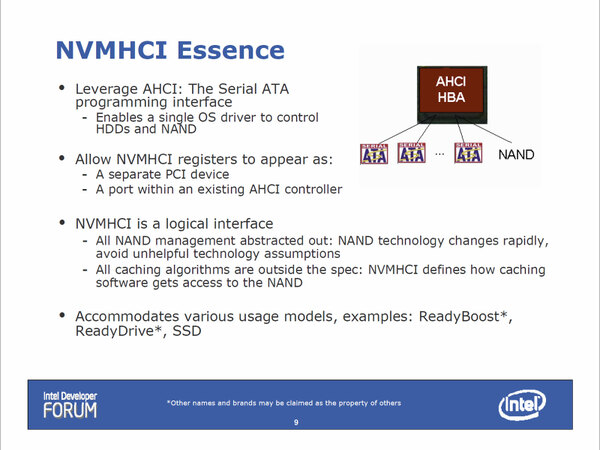

もっと問題なのは、根本的にSATAにせよSASにせよ、従来型のHDDを前提とした規格であり、NANDフラッシュベースのSSDに最適化された構成になっていないため、NANDフラッシュの性能をフルに生かすのは難しかった。

こうしたこともあって、AHCIと似た構成をベースにスタートしつつも、よりNANDフラッシュに向いたI/Fを策定しようというのがNVMHCIである。最終的にこれはNVHMCI 1.0として2008年4月に標準化が完了している。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ