スマートスピーカーについて、10月上旬にはLINEとグーグルの新製品を取り上げたばかりですが、年末商戦に向けてかつてない盛り上がりを見せています。

ソニーは9月のIFAで発表した「LF-S50S」を日本でも発売。さらに11月8日には本命ともいえるAmazonがAlexaとEchoをついに国内で発表することも決まり、熱気は最高潮に達しようとしています。

仕事場にGoogle Homeを置いてみた

最近、筆者は1人用個室の仕事場を使っているのですが、ここにGoogle Homeを設置してみました。一般のオフィスやコワーキングスペースでは難しそうですが、自分しかいない部屋なら気兼ねなく活用できます。

当初は筆者も音声で操作することの必要性に懐疑的でしたが、作業中の画面から目を離さずにGoogle Homeに話しかける体験はなかなか新鮮です。

スピーカーの音質はあまり音楽鑑賞向きとはいえず、この点ではソニー製品やアップルのHomePodも気になるところ。現時点では目当ての曲をしっかり聴くというよりも、ストリーミング音楽をBGMとして流す用途に向いています。

さらに10月23日頃から、インターネットでラジオが聴ける「radiko」(ラジコ)にも対応したことで、簡単にラジオ番組を流すことも可能になりました。

名前負けしている印象の「AIスピーカー」

一方で、スマートスピーカーを「AIスピーカー」と呼ぶ風潮が定着してきたのは気になるところです。「スマートスピーカー」は9文字もあり、記事の見出しに使うには長すぎますが、「スマホ」のような便利な言葉はないのが現状です。

たしかに、スマートスピーカーの音声認識や自然言語処理にAIが大きく貢献していることは間違いありません。しかしAIスピーカーという名前は「人工知能と対話できる」という誤解を招きます。スマートスピーカーは、内部的にはあらかじめ用意した機能を呼び出しているに過ぎません。

今後、スマートスピーカーの機能が急速に充実し、およそ考え得るあらゆる問いかけに対応できるようなレベルになれば話は別ですが、当面は夢物語です。このままでは、「AI」に期待して買った人を「AIってこんなものか」と落胆させる可能性が高いというわけです。

国内勢ではドコモの動向に注目

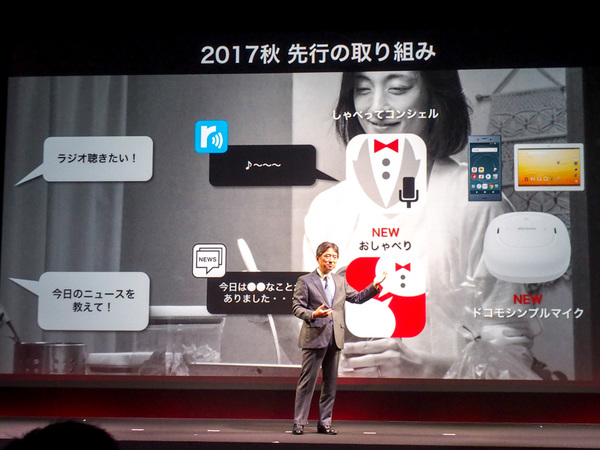

そういう意味では、10月18日の発表会で「AIエージェント」のロードマップを打ち出したドコモも気になる存在です。

ここでドコモはAPIを提供することで、国内のさまざまなサービスを音声操作でつなげていくというビジョンが見えてきます。スマホの場合、本体の近くにいないと使えませんが、同時発表した「シンプルマイク」をスマホにつなげることで利用範囲がスマートスピーカーのように広がります。

こうした音声アシスタントのプラットフォーム化は、すでにAmazonやGoogle、Appleなどが激しい競争を繰り広げています。しかし国内市場に強いドコモが本気を出せば、海外勢にも十分に対抗できるのではないかという期待があります。

この連載の記事

-

第270回

スマホ

iPhone値上げ、Pixel躍進──2022年のスマホを振り返る -

第269回

Apple

アップル「iPad(第10世代)」なぜ値上げ? -

第268回

iPhone

iPhone「mini」ユーザーはどこへ向かうのか -

第267回

Apple

アップル「M2 MacBook Air」M1ユーザー視点でレビュー -

第266回

スマホ

iPhone値上げ 高コスパAndroidにチャンスはあるか -

第265回

Apple

アップル製品の「壁」を取り払う新機能に注目 #WWDC22 -

第264回

スマホ

メガネをかけると大画面? 「Nreal Air」を試した -

第263回

ビジネス

在庫不足のアップル、コスト増のアマゾン──GAFA決算、各社の課題浮き彫り -

第262回

PC

出張用のPCやモバイル回線を見直した -

第261回

Apple

アップル「Mac Studio」Mac miniから買い換える価値はある? -

第260回

スマホ

楽天モバイル「Apple Watch」は新たな強みになるか - この連載の一覧へ