AIは一次産業をどのようにして救うのか

課題の現場、北海道で行なわれる5つの事例からひもとく

AIはバズワードではなく、実用的な技術として活用され始めている。しかしディープラーニングの手法でAIを鍛えるためには多くのデータが必要だ。さらに、その効果を実証する場も必要となる。そのふたつの要素を備えているのが、北海道だ。多くのデータを集めてAIを改良すること、その成果を目の前の現場で実証していくことの重要性を、先端的な取り組みを進める5人が「No Maps」内のカンファレンス「農業、漁業、産業、観光、そしてAI」にて語った。

AIの強化に必要な大量のデータが、北海道にはある

セッション前半は、公立はこだて未来大学の松原仁氏と日立製作所の吉野正則氏から、AIを取り巻く現在の状況が語られた。吉野氏は北海道大学の客員教授でもありどちらも研究者ではあるが、北海道というフィールドで活躍しているだけあり机上理論よりも現実的な話が多く紹介された。

「人工知能を鍛えるためのディープラーニングには、たくさんのデータが必要です。囲碁で世界チャンピオンを破ったAIは3千万局もの対戦データを学んだと言われています。農業、漁業分野においては北海道にたくさんのデータがあります。つまり研究者サイドとしては研究しやすい土壌があり、北海道としてはAIを使った産業振興のチャンスがあるということです」(松原氏)

人工知能がバズワードとして挙がるのは初めてではない。過去にも2回、人工知能のブームがあった。今は第3次人工知能ブームとも呼べる状況だが、なぜ3回もブームが来るのか。それは過去2回のブームで期待に応えられる成果を挙げられず、社会に浸透しなかったからだ。しかし、今回はスマホや買い物支援、ロボット掃除機の制御などで一般消費者にAIが浸透し始めている。

「AIは一般消費者だけではなく産業にもリーチし始めています。自動車の運転支援や、画像分析による個人認証、コールセンターの問い合わせ対応などにすでに活用されています」(松原氏)

松原氏はほかにも、NTTドコモ社のモバイル空間統計を活用してタクシーの乗車率を向上させた事例や、レントゲン写真や内視鏡写真を使ってディープラーニングを行ない、がんを高い精度で発見できるようになった事例などを紹介した。しかし、AIが人間から学べるものには限度があると松原氏は言う。

「将棋ではAIが人間を超えてしまいましたので、人間同士の対局からAIが学べることはなくなりました。今ではコンピュータ同士で対局を繰り返し、人間の発想からは生まれなかった新たな手を生み出し始めています。それらの手は確かに強いのだけど、なぜそうなるのかプロ棋士にも説明できないそうです」(松原氏)

こうした現象を、“AIのブラックボックス化”と松原氏は呼んだ。こうした、説明できない部分に畏怖を感じる人もいるだろう。しかしまだ恐れるような段階ではない。現在のAIが驚異的な能力を発揮するのは、囲碁や将棋のように明確なルールが定められている世界に限定されているからだ。それをうまく現実社会で活用するか、まだまだフィールドでは実証実験が続けられている。

松原氏自身も、はこだて未来大学発のベンチャー・未来シェアを立ち上げ、AIを使った相乗りタクシーの配車システムを開発している。「好きなところから好きなところへ行けるタクシーのメリットと、相乗りによる低価格運賃という、タクシーとバスのいいとこどりを目指しています」(松原氏)

未来シェアでは、バスでもタクシーでもない新たな移動手段であるSAV(Smart Access Vehicle)の開発と実証実験に取り組んでいる。すでに東京お台場などでの実証実験を経験しており、「北海道でも実証実験をやりたい」と強く語っていた。

営利企業と非営利団体と公共が協力、生活基盤をRe:Publicに再編すべし

松原氏に続いて登壇した吉野氏は、「Re:Public」を掲げ、「新しい公共を作りたい」と話を切り出した。

北海道佐呂間町に生まれた吉野氏は日立製作所に入社、いまでは北海道のプロジェクトを担当するようになり、故郷へと戻ってきた。「そろそろAIに任せて、アリの生活からキリギリスの生活に移りたい」という同氏は、日立基礎研究センタと日立北大ラボで、インキュベーションとオープンイノベーションを進めている。

「昔は実際に実行するのに多大なコストがかかったので、机上で綿密に計画を練ってから実証実験を行なっていました。いまは実行コストの方が安くなったので、計画の精度を高めることに時間をかけるよりもまずやってみることが大切です」(吉野氏)

ひと、環境、サイエンスをデザインしなおし、個人から共有へとシフトすべきと吉野氏。北海道でのプロジェクトにおいては、はこだて未来大学や室蘭工業大学、北海道大学、日立製作所、それに日立北大ラボが協力して当たっているという。

「たとえば最近、胎児期から幼小児期の環境が成人病リスクを左右するのではないかという研究が行なわれています。私たちはこの仮説を検証するために、ビッグデータを集めるところから始めました」(吉野氏)

場所は、札幌市から東に30キロほどに位置する岩見沢市。妊娠中から出産、成長して大人になるまで、世界でまだ誰もやったことのない30年間のデータ収集プロジェクトがスタートしている。サンプルを30年間保管しておくための容器開発から始まったという壮大なプロジェクトだ。

このようなデータ収集に乗り出した背景には、ひとの健康とまちの健康というふたつの考え方があると吉野氏は言う。健康な人が多いほどまちの医療費は削減され、まちが健康になるという考え方だ。岩見沢市におけるデータ収集は、将来健康なまちになるための投資だ。

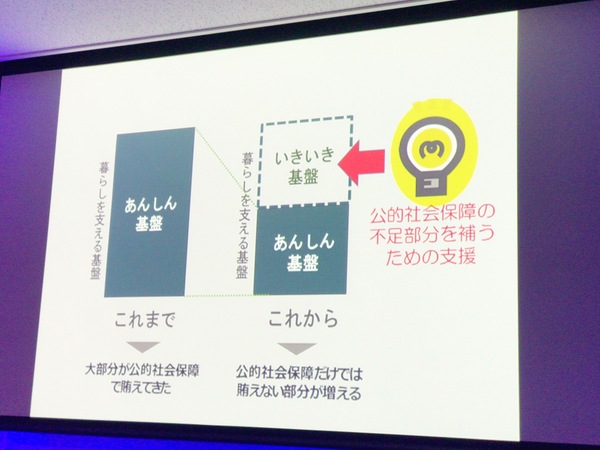

「高齢化や人口減少が進めば、公的な支援だけでは市民の健康を支えられなくなることが目に見えています。その不足部分を補うための支援基盤となるのが、営利企業、非営利団体、さらにPublic(公共)を組み合わせたRe:Publicです」(吉野氏)

北海道は、エンジニアを集め課題を持つ現場の近くで研究できる場所

セッション後半は、株式会社ファームノートホールディングス 代表取締役の小林晋也氏によるファームノートの紹介から始まった。ファームノートは「世界の農業の頭脳を創る。」をビジョンに掲げ、現在は酪農に特化したクラウド牛郡管理システムFarmnoteと、牛向けウェアラブルデバイスFamnote Colorという2つのサービスを提供している。

「生乳を生産するには、乳牛に妊娠、出産させなければなりません。いかに牛の発情を見逃さないか、ということが収入増加につながるのですが、今はノートに手書きで管理している酪農家がほとんどです。試算によれば、牛の発情期会を見逃すだけで560億円の機会損失があります。一軒あたりにするとおよそ200万円です」(小林氏)

この200万円を取り返すためのサービスが、FarmnoteとFarmnote colorだ。小林氏が「IoTの先を行くIoA(Internet of Animal)」というFarmnote colorは、首輪状のデバイスが牛の発情を検知し、Farmnoteに知らせてくれるというもの。これにより、200万円の機会損失を取り返してもらえると小林氏は言う。

コーディネーターからは2050年の北海道について語るというお題が出されていたのだが、小林氏は「一次産業の問題は北海道だけの問題ではないので、2050年の北海道ではなく、2050年の地球について考えたい」として、次のように語った。

「人口は増加し続けていますが、農地の増加は緩やかでとても追いつきません。面積あたりの収量アップなど効率化を考える必要があります。私たちはFarmnote Labを帯広に作り、先端的なエンジニアを集めてこの課題を解決しようと取り組んでいます。帯広のラボに技術者がいて、すぐそばに課題を抱えた現場がある。北海道で先端研究をする意味がそこにあります」(小林氏)

技術はどんどん進化するので、新しいものに触れて感性を磨き続けなければならないが、新しいものを取り入れる発想が北海道の人は弱いのではないかと、小林氏は指摘。一例としてビットコインを挙げ、「ビットコインを買ったりトレードしたことがある人はどれくらいいますか?」と会場に問うたが、挙がった手は少なかった。

「氷河期になるのか温暖化が進むのかさえ、誰にもわかりません。その中で持続可能な農業を革新的な技術で作るのが私たちの使命です。2050年の中心地が北海道になるように」(小林氏)

多くの企業、団体との共同研究を通じてAIの社会実装を進める北大

小林氏に続いて登壇したのは、北海道大学大学院情報科学研究科の川村秀憲氏。川村氏が所属する調和系工学研究室の取り組みについて紹介した。

「研究だけではなく、社会に実装され使ってもらいたいという強い思いを持って研究しています。人工知能技術を応用して、人々の幸せに貢献するのが目標です」(川村氏)

実装を目指すというだけあり、実証実験の事例紹介が紹介のメインとなっていた。TSIホールディングスとともに進めている研究では、アパレル業界で使われる独特のファッション用語の数値化を目指している。サイズや形状を表す表現とは違い、感性に大きく依存する「大人可愛い」などの表現を定量化できれば、トレンド推移の解析や次のトレンドの予測も可能になるのではないかと期待されている。

チャリロトとの共同研究では、競輪の車券購入を支援する仕組みを作ろうとしている。競輪には、同県出身選手がラインを組んで戦うなど独特の文化がある。これらの条件をAIに学ばせ、初心者の車券購入を支援するものだ。研究成果を実証するために研究室のメンバーも車券を購入しているが、現在のところ180%程度の払い戻し率を達成しているとのこと。

「自動運転の技術も研究していますが、1台の自動車を走らせるのではなく、複数の自動車を同時に走らせて全体の効率が上がる運転をこコンピュータに考えさせています」(川村氏)

中心にラウンドアバウトを配置した模擬コース上に複数のラジコンカーを走らせ、画像認識ですべてのラジコンカーを同時にAIに操作させる。交差点では譲っても譲らなくてもいいという条件で、全体の交通効率が最大化するような運転ルールをAIに模索させた。その結果、譲り合った方が全体として効率的であることが実証されたという。ほかにもいくつかの共同研究や実証実験を紹介したのち、川村氏はSAPPORO AI LABについて触れた。

「いま札幌市とともに進めている取り組みが、SAPPORO AI LABです。この先AIを使えるようにならないと、札幌のIT産業は安いニアショアとしての立場から抜け出せなくなります。AIのロジックをしっかり作れるようにするために、産官学が連携し、研究者がロジックを提供できるようにするのがSAPPORO AI LABの目的です」(川村氏)

No Maps Sapporoの企画のひとつとして、SAPPORO AI LABでは「AI俳句プロジェクト」を始動。写真と俳句を結びつけたデータを大量にAIに学習させ、写真から俳句を詠んだり、俳句に合う写真を選んだりできるようにしようとしている。現在は写真と俳句との結びつけを行なっている最中だが、いずれは俳句だけではなくエモーショナルなキャッチコピーなどもAIが考えられるようにしたいと、川村氏は将来像を語った。

AIを活用すれば漁師の収入を減らすことなく資源保護が可能

パネルディスカッション前の最後の登壇者は、公立はこだて未来大学 マリンIT・ラボの和田雅昭氏。「漁業、そしてAI」と題して、定置網漁業へのAI利活用の取り組みを紹介した。函館ではここ数年、イカの不漁が問題視されている。函館市におけるイカの漁獲量は、この10年で5分の1ほどにまで減少しているのだ。

「しかし漁獲量が減少しているのはイカだけではありません。ほかの魚種の漁獲量も減少しており、水産資源を守りながら持続可能な漁業を模索することは北海道全体に関わる問題だと考えます」(和田氏)

和田氏は持続可能な漁法のひとつと言われる定置網漁に話題を絞った。定置網漁は漁師の努力で漁獲量を増やすことができない反面、水産資源保護の観点からは環境に優しいと言われている。ただし、獲れる魚の種類を漁師がコントロールできないという課題もある。

「世界的なルールで、クロマグロの資源保護が定められています。30キロよりも小さいメジマグロは保護対象として漁獲が制限されているのですが、定置網に大量に入ってきてしまうことがあります。定置網では漁種を選べないので、これに対してどのように対処すべきかという研究を行なっています」(和田氏)

コントロールができない定置網漁で水産資源を管理しようという試みに活用されているのが、やはりAIだ。魚群探知機の画像と実際に水揚げされた魚種を結びつけてデータ化、AIに学ばせた。魚群探知機の映像から、翌日獲れる魚の種類と量を予測する。その結果、実証実験を始めて数ヵ月の段階で、約5割の確率で翌日の水揚げを予測できるまでになった。漁師たちが魚群探知機の映像を見て勘と経験で予想しても、約5割の的中率というから、数ヵ月で漁師並みの予測を実現したことになる。

「1日に1回しかデータが取れないので、函館だけで大量のデータを学ばせることはできません。しかし、似たような規模の定置網は全国に約400あることがわかっています。もし400ヵ所でデータを収集できれば、1日で1年分以上の学習ができるので、協力者を募っているところです」(和田氏)

予測精度が高まれば、メジマグロが大量に入っている日には出漁しないという選択ができる。これにより、漁師の収入を減らすことなく資源保護ができるのではないかと、和田氏らは考えている。定置網は出入りが自由なので、出漁して網を引き上げなければメジマグロの多くは逃げていくからだ。

実際に2015年10月のデータを使ってシミュレーションを行なった結果、AIは特定の2日間をメジマグロが多い日と予測した。実際の漁獲量をもとに、仮にこの2日間を休漁した場合の影響を試算すると、57%のメジマグロを保護できることがわかった。しかも、漁師の収入に与える影響はわずか3%だったという。

「資源保護のために、メジマグロの多い時期に自主的に10日間の休漁などを行なっていますが、本当にその日にメジマグロが多かったのか、どれだけ資源を保護できたのかはわかりません。それでいて、その10日間の収入はゼロになる訳です。AIによる予測精度が高まれば、漁師の負担を減らしつつ、効果的な資源保護が可能になります」(和田氏)

20xx年の北海道について語るパネルディスカッション

各氏の取り組みが紹介されたのち、ファームノートの小林氏、北海道大学の川村氏、公立はこだて未来大学の和田氏の3名がパネルディスカッションに臨んだ。議題となったのは、北海道の未来の姿だ。

和田氏は2030年までにタコ漁にドローンを活用していきたいと語り、川村氏はSAPPORO AI LABでAI人材を増やして札幌のIT産業を高付加価値化していきたいと語った。小林氏は自身のセッションで2050年の未来についてすでに語っていたが将来性について補足し、データは多数あるので北海道にエンジニアを集めてソリューションを生み出すことが重要だと語った。