ハイレゾ音楽について、音楽制作や脳科学の視点から迫るセミナー「ハイレゾ音楽塾」が7月30日、都内・Gibson Brands Showroom Tokyoで開催された。日本経済新聞社主催の「日経アカデミア」の特別企画として開催された一般向けイベントで、Any Musicが協力している。

定員数十名に対して、600名を超える募集があったとのこと

Any Musicはかつて存在した音楽配信サービスで、国内AVメーカー各社が参画。配信サービス自体は2013年に終了しているが、その座組みは、ハイレゾのプロモーションに形を変えて現在も継続している。単に機器やサービスの紹介をするのではなく、ハイレゾという技術やハイレゾがある社会のあり方を喚起するコンセプトを積極的に提示しており、これまでも日経新聞に昨年12月に掲載された意見広告(関連サイト)など独自の取り組みを進めているとのこと。

ハイレゾ音楽塾はその施策としては第2弾。内容は3部構成で、第1部はビクタースタジオのサウンドプロデューサー・高田英男氏による講演。第2部は国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第七部部長の本田学氏による「ハイパーソニック」の解説。第3部が登壇者が来場者の質問に答える形で進行するトークセッションとなった。

誠意とこだわりがないとハイスペックで録音しても大事なものが伝わらない

高田氏は、ハイレゾ音楽制作の裏側、生演奏とハイレゾ音源の比較試聴。フォーマット(DSDとPCM)の違いによる音の変化などについて紹介した。講演では、ハイレゾ音源の制作過程に触れながら、使用機材やエンジニアのこだわりなどについても解説。サックス奏者の苫米地義久氏を招き、生演奏とスタジオで録音した音源の聴き比べたり、同じ環境で録音・設定で収録した音源でもPCM/DSDといった形式、サンプリングレートなど、保存したフォーマットで音の聞こえ方が異なることを示すデモを披露した。

ハイレゾというフォーマットについて高田氏は「新しい音の世界がやってくる。器が大きくなることにより、音楽を伝える力が増すと素直に感じる」と総括した。同時に音を収録する器の単純な大きさが重要なのではなく、音楽制作にはアーティスト、そしてそのプロジェクトを立てるプロデューサーの思いが原点であるとした。だから「誠意とこだわりがないとハイスペックで録音しても大事なものが伝わらない」と強調する。

一連のデモの中で印象的だったのは、NHKのCR-506スタジオで録り下ろされた「黒いオルフェ」の再生。この音源は、同スタジオに導入されたばかりのアナログコンソール「API Vision Console」を介して収録した一発録音。PCMの48kHz/16bit~192kHz/24bitまではProTools HDX、PCMの384kHz/32bitとDSD 5.6MHz/11.2MHzについてはPyramixを使っているもののその前の過程は完全に同一で、違いは基本的にどのフォーマットでエンコードしてデジタル化するかだけになっている。

講演では5.6MHzのDSDと192kHz/24bitのPCMの比較再生が行われた。実際に会場で聴き比べてみると、確かに別物といってもいいほどの違いを感じた。たとえばパーカッションの立ち上がりだったり、低域の質感、音源全体の硬さ・柔らかさといった部分の表現ではフォーマットの差が如実だ。

これについて高田氏は「DSDはアナログに近い質感で柔らかく艶っぽい。PCMは立ち上がりが鋭いが、情報量が増えればよりピュアな感じが出てくる」とコメント。そして「自分が作ったコンソールの音に一番近いと感じたのは11.2MHzのDSD。しかし384kHzのPCMもニュアンスは若干変わるが魅力的」とした。ただし、選ぶ器(フォーマット)によって音が変わるのも確かであるため、「録音チームが音楽の意図に合った音(フォーマットやそれに合わせた音作り)を選んでいくというのが重要」であり、「それを選ぶ時代になってきたと感じている」とも語る。

開放感・音場空間・音色感・高解像力・余韻感に優れる

一方、制作過程についての解説では、一口にハイレゾと言っても過去のアナログマスターテープのアーカイブのリマスタリングやデジタルでの新録音があること、使用する技術についても新旧やスペックの単純な優劣にとらわれず、意図や制作者の思いがより鮮明になるものを選択していく姿勢で臨んでいるとした。

たとえば、楽器に合うなら古い真空管式マイクも使うし、ビンテージ機材も多数使用するという。機材の例としてジョージ・マーチンがビートルズのラッカー盤をカッティングする際に使用されたとされるリミッター「Fairchild 670」、個性的と評したRupert Neveデザインのヘッドアンプとイコライザー、パルテックの真空管式イコライザーなどを挙げていた。

ハイレゾのフォーマットは、開放感・音場空間・音色感・高解像力・余韻感(ピアニッシモ)といった部分が優れているとしたうえで、「強い音をよく聞かせるのは簡単だが、弱い音を聴かせるのは難しいし、演奏もたいへん。しかし、そこに聴く人のこころを動かすものがある。演奏者の感情・気・緊張感を伝えられるのがハイレゾならではであり、音楽づくりによる音の魅力をより引き出せる」とした。

作業としては録音には1ヵ月~3ヵ月かける一方でマスタリング作業は通常1日、1曲1時間程度と時間が短く効率とクオリティーの両立が求められるといったことや、クロックやケーブル、プラグイン、安定化電源などに加えてHDDもデータに余裕がないと負荷がかかって音に影響が出るため注意しているなど、細かなノウハウの積み重ねて楽曲を制作している点も現場の生のコメントして興味深かった。

講演では最新のハイレゾ録音が数曲再生された。このうち自身で手掛けたアルバム「LEE RITENOUR IN RIO」の試聴では同じアナログマスターから作ったCD盤の音源とハイレゾ盤(96kHz/24bit)の音源を比較。改めてCD盤とは異なるマスタリングをし直したもので、当然差が出るが、ハイレゾ盤では、選択するアナログ機材やハイスピードケーブルの使用などにもこだわり、より低域が太く厚みがあり、音圧感も感じさせるものに仕上げたという。豊富な情報量を持つこともあり、同じアナログマスターを使用しつつも、より制作者の意図を反映したマスターが作れたのではないかと高田氏は話す。

マイクの立て方ひとつで、録れる音は柔らかくもはっきりにもなる

生の音色が録音としてどう残るかのデモも印象深かった。ゲストとして登壇した、苫米地義久氏が奏でる、非常に豊かで情感や包容力のあるサックスの音色はとても印象的だった。一方で間近で聴くと、苫米地氏の息遣いなどがかなり多く入っていることにも気づく。そのあとに聴いたスタジオ録音では、先に述べた音色のニュアンスはリアルに残しつつも、こうした音はなく音色も心なしか実演奏より柔らかい。

収録時には1つのサックスにマイクを2本立て、ファントムセンターをパンで広げたとのこと。こうするとより柔らかい仕上げとなり、マイク1本で録った場合のはっきりした定位とはまた違った良さが出てくるという。こうした制作上の工夫も印象深い内容だった。

高い周波数が脳を活性化させる条件とは?

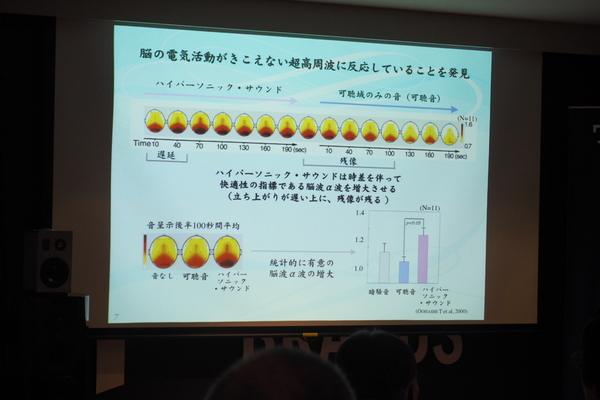

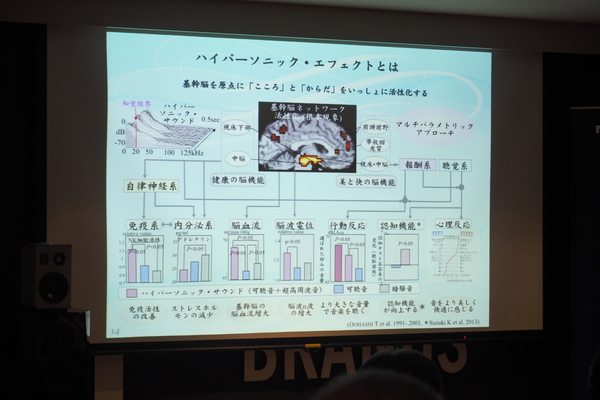

第2部では、「ハイパーソニック」と呼ばれる、可聴域を大きく上回る高音(高周波の空気の振動)が、脳幹や視床下部、視床といった脳の深い部分を活性化する効果を持つ点についての解説があった。ハイパーソニックについては、ASCII.jpでも過去の記事で取り上げている(関連記事)が、研究者でありながら、芸能山城組を主宰するアーチストでもある大橋力(山城祥二)氏が自身の録音活動の中で、アナログ時代に隠し味として入れていた50kHzの帯域が22kHzまでしか収録できないCDの時代ではそぎ落とされて「玄妙さ」が失われたと感じたことが研究のきっかけになった。

芸能山城組はアナログ時代から世界の民族楽器を題材にした高音質の音源を数多く残しており、大友克洋の『AKIRA』の音楽も担当している。本田氏は大橋氏に研究者として師事し、芸能山城組にも参加している。これまでの実験成果を紹介しつつハイパーソニック効果とは何か、そしてどんな応用が期待できるかについて解説した。

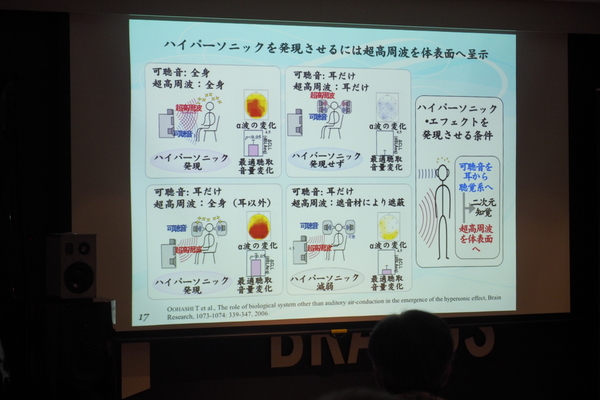

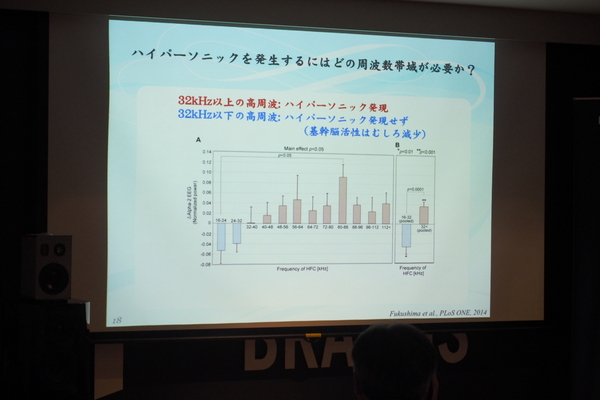

内容はかなり専門的だったが、興味深い内容としてはハイパーソニック効果は耳で感じるものではなく体で感じるものであるため、ヘッドフォンで聴いても脳の働きに効果が出ないということや、単に可聴域外の高音であればいいわけではなく、32kHz以下では逆に基幹脳の活性が低下するといった部分だ。

ちなみにネズミは不快なときに20kHz周辺の声で鳴き、快感があると50kHz以上の声で鳴くそうで、こうした哺乳類の進化の過程で得た形質が人間にも残っているのではないかと本田氏は話す。

実は身の回りにハイパーソニックを発するものは非常に少ない

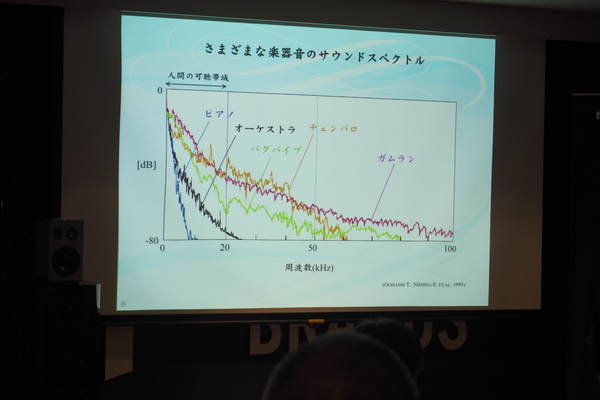

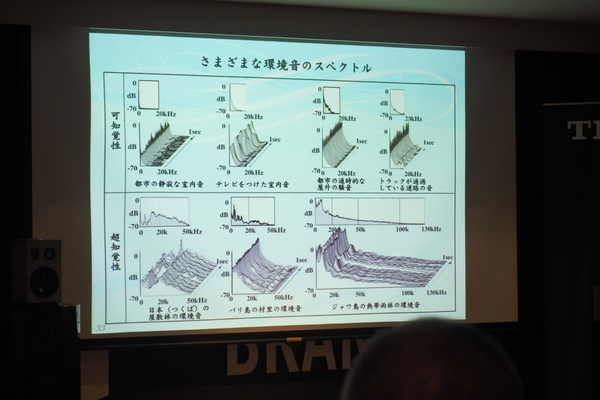

また身の回りにある楽器で20kHzを超す高周波を出すものが少ないというのも意外だった。特に西欧の楽器では、ピアノは高々10kHz程度、オーケストラでも20kHzを多少超える程度の高域しか含まれていない(つまりハイレゾ盤でも多くが可聴域内の音源しか収録されていない)。

一方でチェンバロは60kHz、バグパイプは80kHz付近まで伸びている。そして世界の楽器の中でもガムランは100kHzを超える非常に高い周波数を含んだ楽器であるとのこと。ちなみに、ハイパーソニックを多く含んだ音源として、山城氏とも関係の深いバリ島の楽団ヤマサリによる11.2MHzのDSD音源もリリースされており、セミナーの会場で試聴できた。

また本田氏は西欧では現代に進むにつれて楽器が聞こえない成分をそぎ落とす方向で進化してきた点についても指摘。日本の尺八やガムランなど世界の民族楽器が可聴域外まで伸びた音を出す方向で進化してきたのと対照的だとした。

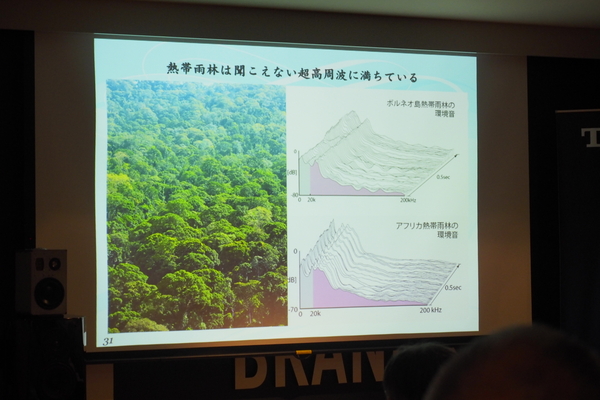

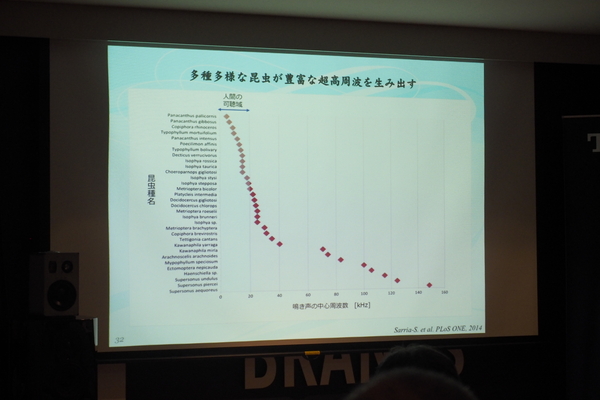

会場では本田氏が持参した小型のブックシェルフを使い、ボルネオの熱帯雨林の環境音をBGMにして講演が行われた。この音源には一部200kHzを超す高音も収録されているとのこと。こうした高い周波数の音は主に昆虫によるもので、熱帯雨林では150kHzを超える周波数で鳴く昆虫もいてこれが複雑に響きあって特有の環境音が生まれている。

日本でもつくばの山林で測定すると50kHz近いハイパーソニックがあることが確認できたという。しかしこれが市街地になると、可聴域を超える音はほぼなくなり、その中でもかなり低い音の成分しか存在しない。一方人間は進化の過程でその多くの期間を森林で過ごしてきた。ハイパーソニックで脳が活性化するというが、その実ははるか昔にあった本来の状態に戻ることなのではないかという考えも示した。

講演の中で本田氏はハイレゾは単に音楽を美しく聴くだけではなく、音と人の関わりを見直し、快適な環境を作ったり、医療などへ応用していく可能性があると言及。その研究や社会実験についても紹介した。ハイパーソニック効果により、ストレス性疾患の予防や、日常のストレスの軽減ができる点に着目しているほか、いい音が社会と共存する彦根市での新しい街づくりの実験などがそれだという。