今回はNVIDIAのGPUのロードマップアップデートをお届けしよう。前回のアップデートは、「GeForce GTX Titan Black」が発表された直後の2014年3月であったが、あれから色々同社の製品ラインナップには変化があった。最大のものは、20nmプロセスを使ったMaxwell 2.0コアがまるごと全部「なかったこと」になってしまったことだ。

GeForce GT 720のリファレンスモデル

新製品の出荷は

GeForce GT 720のみ

まずは出荷された製品についてのアップデートから。OEMベンダーごとのオーバークロック版や省電力版を除くと、新規の製品は5月にリリースされた「GeForce GT 720」(関連記事)のみである。

GeForce GT 720はKeplerコアを使いながら、シェーダーを半減した製品で、性能が低い分消費電力も価格も低い。もっともこのくらいになると、AMDのKaveriはもとよりインテルのCore iシリーズに内蔵されるGPUよりも性能が低かったりするので、使いどころに悩むところである。

20nmプロセスに移行するはずが

性能が出ず計画は白紙に

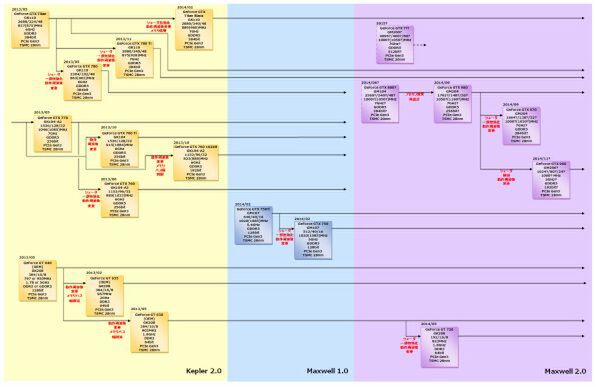

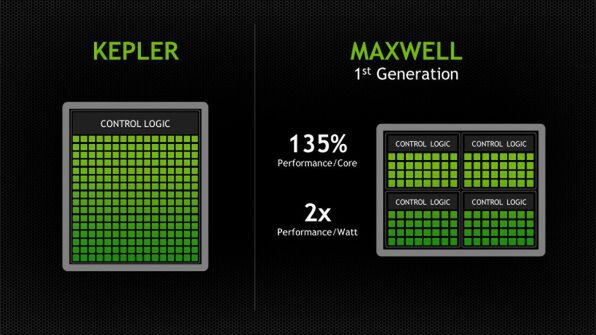

では、本題のMaxwell 2.0世代の話である。まずは以前のおさらいから。Maxwellは28nmプロセスで製造したGM107がリリースされ、次いで20nmプロセスに移行させたGM204がメインストリームの上の方に位置し、さらにGM204のサブセットとしてGM206コア、ローエンドのGM208コアがそれぞれ用意され、最後にトップエンド向けのGM200がリリースされる予定になっていた。

この順番、特にGM206/208とGM200の順序には諸説あり、GM200が先に出るという話もあったが、いずれにせよ基本的なコアはMaxwellで共通なので、あとはSMM(Streaming Multiprocessor Maxwell)をいくつコアに入れ、メモリーインターフェースをどうするか程度の違いしかない。なので論理設計の時間はそうかからず、もっぱら物理設計が主な作業となる。

すると、SMM数が膨大になると予想されていたGM200に比べて、かなりSMM数が少なくなるGM206/208の開発を平行して行なったとしても、GM206/208の方が先にテープアウトできるのは間違いない。

以上のことから、順序としてはGM107→GM204→GM206→GM208→GM200になるだろうという予想は妥当であったと思う。このうちGM107はMaxwellアーキテクチャーそのものの検証、GM204はTSMCの20nmプロセスの検証をそれぞれ兼ねており、これが問題なければすっかり20nmに移行できるはずだった。

これがどこでつまずいたかというと、20nmで製造した初代GM204であった。正確な時期は明確にされていないが、TSMCは20nmに関して2013年中に複数の製品がテープアウトしたと発表しており、この中にGM204も含まれていたのは間違いない。

これに基づき製造された最初のエンジニアリングサンプルは、2014年3月頃にTSMCからNVIDIAに戻されて評価を行なったようなのだが、「20nm世代はGPUには適さない」という判断が下された模様だ。理由は簡単で「全然性能が出なかった」そうだ。要するに動作周波数がさっぱり上がらなかったらしい。

GPUの場合、動作周波数はやっと1GHzに達する程度で、これはPC向けのCPUはもとよりモバイル向けCPUと比べてもずっと低い動作周波数であるが、その一方でCPUと比べると、同時に動く回路の比率は極端に高くなる。

したがって、CPUのようにホットスポット(回路が高速動作することで消費電力が増え、発熱が急激に増す場所)が何ヵ所かに集中するのではなく、それこそダイ全部がホットスポットと言わんばかりの発熱の仕方になる。これはCPUとGPUの消費電力を比較してみれば簡単にわかる話である。

問題は、こうした「ダイ全体がホットスポット」のような発熱の仕方をするケースで、TSMCの20nmプロセスでは動作周波数が全然上がらないことにあるようだ。もともとTSMCの場合、20nmはローパワー/ハイデンシティ向けのプロセスとしておりハイパフォーマンス向けは16nm FinFETを推奨していたためそう不思議ではないのだが、それでもローパワー/ハイデンシティといっても1GHz位の動作周波数は可能とNVIDIAは踏んでいた筋がある。

動作周波数が同程度で維持できれば、あとはプロセス微細化によるシェーダー数の大幅増加により、性能を改善できるというのがNVIDIAの腹積もりだった。ところが実際に動かしてみると、動作周波数が半分でもつらかったらしい。温度が上がると急速に動作周波数のマージンが減ってしまい、消費電力が増える以前にそもそも回らないようである。

結果として何をやっても無駄、ということで3月末~4月頭頃には、20nmを使ったGM204の計画は事実上放棄されてしまった。これにあわせて、同じく20nmを利用する予定のGM206/200も全部白紙に戻っている。

唯一GM208のみ、そのまま開発が進んで製品化されているが、これはモバイル向けの「GeForce 830M/840M」としてのみリリースされている。こちらはなにしろ回路規模が小さい。GeForce 840Mで3 SMM、GeForce 830Mでは2 SMMなので発熱の絶対量が少なく、利用可能だったようだ。

GeForce 840M

→次のページヘ続く (得意の28nmを再設計し改良)

この連載の記事

-

第781回

PC

Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -

第780回

PC

Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -

第779回

PC

Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -

第778回

PC

Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -

第777回

PC

Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -

第776回

PC

COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -

第775回

PC

安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -

第774回

PC

日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -

第773回

PC

Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -

第772回

PC

スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -

第771回

PC

277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ