8月26日、日立製作所は新しいクラウド基盤を開発し、グローバル統一ブランド「Hitachi Cloud」を立ち上げることを発表した。その第一弾として、パートナーまで含めた複数のクラウドを適材適所に組み合わせる「フェデレーテッドクラウド」を立ち上げ、2014年10月から順次提供を開始する。

パートナーまで含めたクラウドを1つのポータルで

日立は2009年から「Harmonious Cloud」の名前の元、クラウドソリューションを展開し、高信頼・高セキュリティの製品・サービスの開発・提供を進めてきた。また、2013年12月にはグループ会社を含めた事業部門・研究開発部門にまたがる約300名体制のクラウド戦略プロジェクトを立ち上げ、多様化する顧客のニーズに対し、サービス化やパートナーの巻き込みなどを進めてきた。今回発表したクラウド基盤は、このプロジェクトの成果物といえるもの。

クラウド戦略プロジェクトの概要

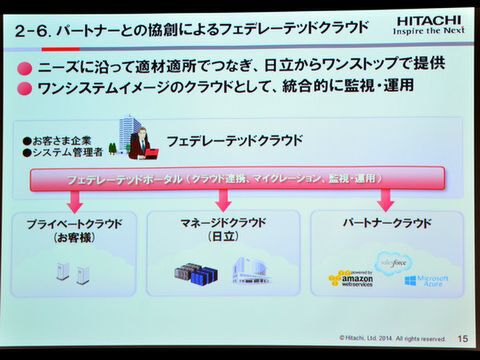

新クラウド基盤の第一弾として提供されるフェデレーテッドクラウドは、信頼性や既存システムの連携、グローバル対応、スケールアウト性などさまざまな特性を持つクラウドを統合して利用することで、クラウドのメリットを活用するサービス。顧客のプライベートクラウド、日立のマネージドクラウドはもちろん、Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azure、Salesforceなどのパートナークラウドとも連携し、一括して管理するポータルも提供する。

パートナーとの共創によるフェデレーテッドクラウド

また、2014年12月には、日立のマネージドクラウドを構成する機器やソフトウェア、運用ドキュメント、保守サービスまでラックに収め、顧客にそのまま出荷する「出前クラウド」において、AWSに対応する。

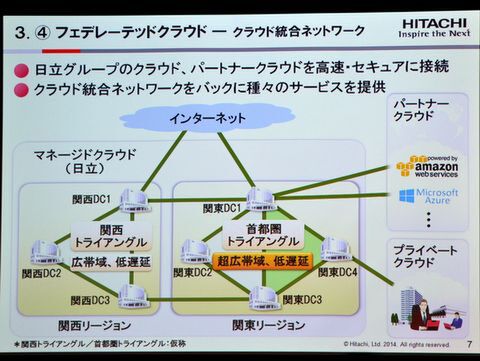

さらに、日立グループ内でのデータセンター群を関東/関西リージョンに再編し、リージョン内、リージョン間、パートナークラウドを相互接続するネットワークを拡充する。まずは関東リージョン内の3つのデータセンターを密結合する「首都圏トライアングル」を10月から提供。ダークファイバーとWDMにより、最大320Gbpsの広帯域、数msの低遅延を実現し、データセンター間でのバックアップを容易に行なえるようにする。12月には首都圏トライアングルとAWSと接続サービスも提供し、今後はMicrosoft Azureとも接続する予定となっている。

日立グループのクラウドとパートナークラウドを統合するネットワーク

新クラウド基盤では、そのほかクラウドを安全に利用するための「クラウドセキュリティ」、SaaSビジネスを始めるためのシステムを提供する「SaaSビジネス基盤」、システム移行を支援する「サービスインテグレーション」などを提供。2015年の本格活用に向け、開発成果を順次提供開始していくという。

他ベンダーとはきちんと差異化できる

プライベートクラウドを志向していた同社が、こうしたクラウド基盤を提供することになった背景には、パブリッククラウドの市場の伸びが上げられる。日立製作所 執行役常務 情報・通信システム社 システム&サービス部門CEOの塩塚啓一氏は、 2017年に市場規模でパブリッククラウドがプライベートクラウドと同等の市場規模になるという見込みを示し、「毎年25%増と、ものすごい勢いで伸びている。プライベートクラウドのベンダーも急加速で製品をリリースしている」と分析する。

日立製作所 執行役常務 情報・通信システム社 システム&サービス部門CEO 塩塚啓一氏

これに対して、製造・物流、金融などの日立自体が提供している実業やグループ32万人を支える運用ノウハウをサービス化する。「日立はベンダーでありながら、巨大なIT・クラウドユーザーでもある。その知見や運用ノウハウをお客様が求める形でサービス化し、マーケットに提供していきたい」(塩塚氏)。

そして、もう1つの方向性がパートナーとの“協創”だ。同社は2012年にVMwareとの提携を発表して以降、2013年にはマイクロソフト、AWS、セールスフォースとの連携を進め、アライアンスを強化している。今回のフェデレーテッドクラウドはこうしたパートナークラウドを自社サービスに取り込み、ベンダーロックインの懸念を持つユーザーの課題に答えたものといえる。もちろん他社サービスに流れる懸念もあるが、日立ならではの強みが出せるだろうというのが同社の目論見。「恐れがないと言えば嘘になるが、運用管理やセキュリティなどさまざまな分野で、他ベンダーとの差異化できると思っている」(塩塚氏)。

Harmonious Cloudからグローバル統一ブランドの「Hitachi Cloud」の立ち上げ

日立は、これまでHarmonious Cloudのブランドで、さまざまなクラウドソリューションを展開してきたが、決して体系だったものではなく、個別での強みにとどまってきた。今回、グローバル共通のブランドとして「Hitachi Cloud」を立ち上げ、これまで培ってきた製品やサービスを体系化。さらに、他社サービスまで取り込むことで、自社サービスの強みと価値を高めていく。「今回、ブランド名をHitachi Cloudにし、自らど真ん中に入って、お客様のいろんなご要望にワンパッケージで応える」(塩塚氏)。