最新+無料のHyper-V Server 2012 R2に触れてみよう! 第4回

初めての仮想化でも大丈夫!な仮想化プラットフォーム入門

Hyper-Vマネージャーからのさまざまな仮想マシン操作

2013年12月25日 14時00分更新

仮想ハードディスクは「使ったぶんだけ」の容量

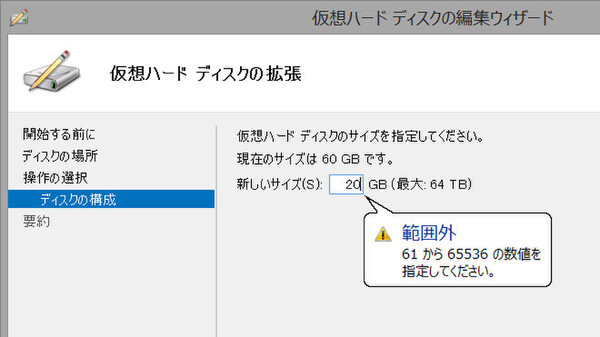

さて、筆者にはほかにも後悔していることがあった。前述のとおり、この仮想マシンには60GBのディスク容量を割り当てたのだが、実際にはそんなに必要なかったということだ。今回使っているHyper-V Serverマシン(物理マシン)に載っているSSDは120GBしかなく、60GBも使うのはもったいない。20GBくらいにしたい。

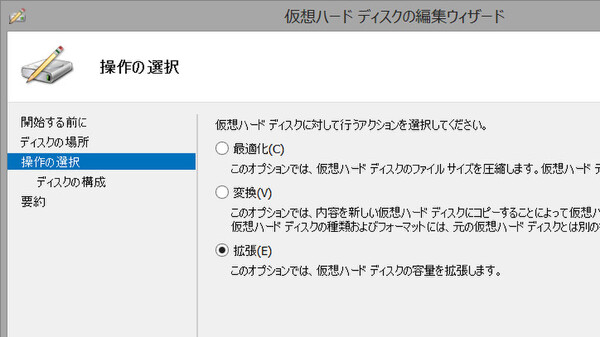

だが、仮想ディスクの容量は、先ほどメモリ容量を変更したのと同じようには変更できない。正確に言えば、容量を「拡張」することはできるが「縮小」することはできないのである。

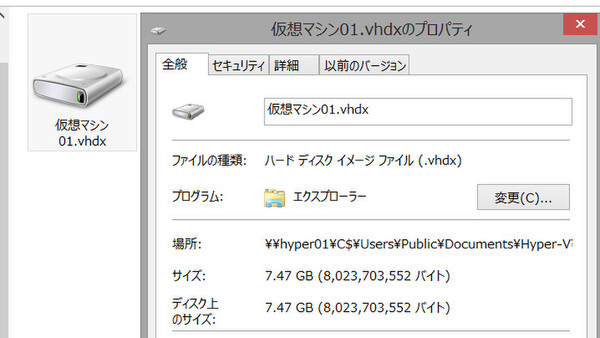

なんと不便なことよ、と嘆くのは早計である。実は、OSからは60GBのディスク容量と認識されているにもかかわらず、仮想ハードディスクの実体(データの記録先)である拡張子「.vhdx」のファイルを見てみると、容量がずっと少ないからだ。

これも仮想化のマジックの1つだ。仮想マシン上のOSには60GBのディスクがあるように“見せかけている”が、実際には使った(記録した)容量しか物理ディスクを消費しないのである。これを「容量可変の仮想ハードディスク」と呼ぶ。

これはとても効率的な仕組みだ。たとえば仮想デスクトップ環境(VDI)で、10台の仮想マシンにそれぞれ100GBずつ仮想ディスクを割り当てるとしよう。だが、すべての仮想マシンが最初から100GBを目一杯使っているわけではないので、最初から100×10=1000GB(1TB)の物理ディスクを用意しなくてもよい。たとえば500GBだけ物理ディスクを用意して使い始め、仮想マシンに保存されるデータが増えて物理ディスク容量が足りなくなってきた段階で物理ディスクを増設してもよいわけだ。これが数千台、数万台規模になると、初期投資コストをぐっと抑えられるというメリットがある。

スナップショットとロールバック

Hyper-Vには「スナップショット」という機能がある。これはある時点の仮想マシンの状態を保存しておき、いつでもその状態に“巻き戻す”(ロールバックする)ことができるというものだ。具体的には、その時点での仮想ディスクの内容と仮想マシンの設定が保存される。

たとえば、OSやアプリケーションに多数のアップデートを適用したり、仮想マシンの設定を大幅に変えたりする場合、もしかしたら変更後に何か不具合が起きるかもしれない。そうした場合にはスナップショットを取っておけば、うまく行かなかった場合にすぐ元の環境に戻せる。アプリケーション開発やテスト、またサーバーの運用などで非常に便利な機能だ。

仮想マシンのスナップショットは簡単に作成できる。Hyper-V マネージャーで対象の仮想マシンを選択し、操作メニュー(または右クリック)の「スナップショット」をクリックするだけだ。仮想マシンが実行中でもスナップショットは作成できる。

作成したスナップショットの名前には作成日時が含まれるが、この名前は変更できる。たとえば「Ver.XX アップデート適用前」「メモリ1GBの仮想マシン」など、後でわかりやすい名前にしておいたほうがよいだろう。また、個々のスナップショットを選択して「設定」を開けば、スナップショットを作成した時点での仮想マシン設定が確認できる。

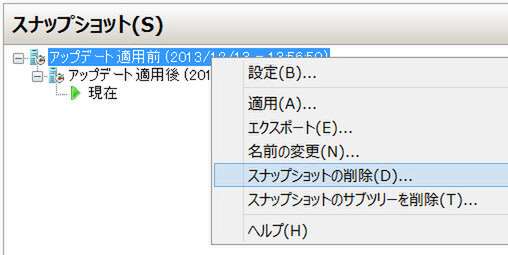

スナップショットは幾つも作成することができる。このとき、作成したスナップショットはツリー状に伸びていく。さらに、このツリーをある時点から“枝分かれ”させて(サブツリーを作成して)、1つの仮想マシンをベースにまったく異なる環境の仮想マシンを幾つも作ることができる。非常に面白い機能だ。

「スナップショットの削除」をすると、そのスナップショットは次の段階のスナップショット(あるいは「現在」の環境)に統合される。たとえばOSのアップデート前にスナップショットを作成しておき、アップデート後に問題がないことが確認できたら、アップデート前のスナップショットを削除すればよいわけだ。

(→次ページ、インストール作業不要!の仮想ハードディスクファイルを使う)

この連載の記事

-

最終回

ソフトウェア・仮想化

物理マシンからの仮想化(P2V)、Azureクラウドへの展開 -

第3回

ソフトウェア・仮想化

Hyper-V ServerをGUIで使い、仮想マシンを作成してみる -

第2回

ソフトウェア・仮想化

かわいいけど芯の強いタイプ!? 「Intel NUC」に触れてみる -

第1回

ソフトウェア・仮想化

Hyper-V Serverを知り、インストールと初期設定をする -

ソフトウェア・仮想化

最新+無料のHyper-V Server 2012 R2に触れてみよう! - この連載の一覧へ