Salesforce導入やクラウドパッケージで高い実績を誇るテラスカイでは、クライアント/サーバー型(C/S型)システムの終焉とクラウドERPの台頭を見据えた戦略を展開している。代表取締役社長の佐藤 秀哉氏に、クラウド戦略について聞いた。

「Salesforceならうちに任せろ!」なテラスカイ

テラスカイはセールスフォースの日本法人設立に携わった佐藤 秀哉氏が立ち上げたベンチャー。過去の経緯もあり、売り上げの8割はSalesforceのSIとコンサルティングだ。日本で唯一のForce.com MVPも抱えているほか、Force.comの技術書も執筆しており、Salesforce認定のエンジニア集団としては国内トップクラスを自負する。「SAPもそうだが、米国はそのままSalesforceを使っているところも多い。日本ではカスタマイズ需要があるので、弊社も大手を中心にこうしたニーズに応えている」とのこと。Salesforceの導入を進めており、顧客数は600、案件数は900に達しているという。

一方で、クラウド連携を進めるパッケージも展開している。データ連携のオンプレミス用パッケージ「DCSpider」、NTTグループとの提携によりデータ連携を実現するサービス「SkyOnDemand」、そしてForce.comのアプリケーションをコーディングなしに開発できる「SkyVisualEditor」などだ。

このうち最近特に実績を積んでいるのが、Visual Forceのコードを自動生成するSky Visual Editorだという。「Salesforceの標準機能には、縦スクロールが長くなるとか、複数のテーブルを同時に開けないとか、保存しないと、計算できないといった制約がある。これらもSalesforceでの設定が用意されていないと、即座にコーディングが必要になってくる」(佐藤氏)ということで、歴史の浅いForce.comでの開発を支援する。すでに1万ユーザーを突破し、富士通ノースアメリカによる海外販売も決まったという。

C/S型システムがクラウドに移行して起こること

IBM時代に長らく業務システムの隆盛を横目に見つつ、クラウドの最前線でビジネスを展開する佐藤氏は、「クラサバ流行」と同じことが今起こっていると話す。15年前にPCの低価格化、Windows NTの登場があり、C/S型システムがオフコン市場を奪った。当初はVBでソフトを作っていたが、その後オフコン用のパッケージがC/S型システムに移植。基幹システムでも、これらのパッケージが採用されるようになった。これと同じことがクラウドに移っているというわけだ。

佐藤氏は、「ここ数年クラウド上での開発が進んできたが、いよいよパッケージソフトの移行が本格化しつつある。ワークスアプリケーションがAmazon上でERPを展開してきたり、奉行シリーズがAzure上で動くようになったり。米国ではGloviaがForce.comに移行しており、米国ではパッケージも増えている。『歴史は繰り返す』で、クラウドERPの時代が確実に来ている」と指摘する。では、なぜ基幹系システムまでクラウドに移行するのか? 佐藤氏は、「C/S型のシステムを抱えているお客様からは、クラウドに移行したいという切実な声が出てくる。OSやパッチ移行にお金をかけたくないし、VB5のアプリケーションは新しいOSでは動かない。スマートデバイスで使おうと思うと、C/S型システムは絶望的」と語る。

とはいえ、オフコンからC/S型への移行と比べ、クラウド移行での大きな違いは、プラットフォームやツールが充実しているため、コーディングなしでシステムを構築できるという点だ。佐藤氏は「極論すれば、画面と帳票とバッチがツールでカバーされていれば、ノンコーディングでシステムは組めるはず。実際、私たちも各社のツールやサービスを組み合わせて、違和感なく移行できるよう提案している」と説明する。

クラウドがもたらす新しいエンドユーザー主導のコンピューティング

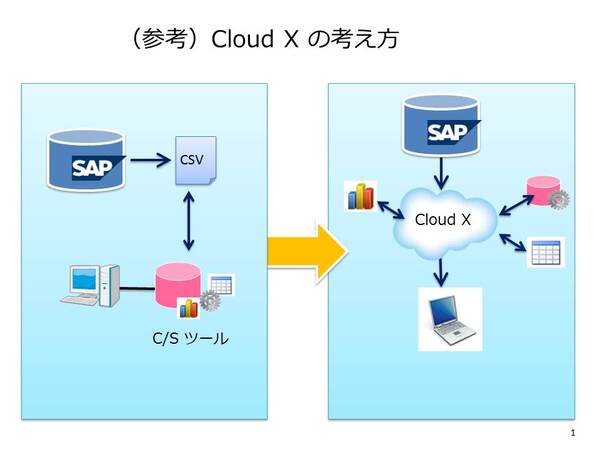

ただ、ここまでではプラットフォームが変わるだけ。保守やメンテナンスは楽になるけど、単にC/S型システムをクラウドを移行するだけでは、本質的には変わらない。しかし、佐藤氏は、クラウドが拡がると、エンドユーザーとコンピューティングの関わりも変わってくるとして、「Cloud X」というユーザー主導型ITを提唱している。「今までサーバー買って、ソフトを入れてなんていうのは、エンドユーザーはまさにやりたがらないこと。でも、クラウドになれば、ビジネスプロセスのみを考えればいい」(佐藤氏)。

具体的には、「エンドユーザー自身にテーブルを渡し、必要なフィールドを追加したり、画面をどんどん作ってもらう。システムに影響があるもののみ、IT部門がチェックし、デプロイするという形をとる」(佐藤氏)という。つまり、クラウドの導入により、情シスの関与を薄くし、可能な限り現場のエンドユーザーが主体的にITを活用しようというもの。実際、テラスカイでは「エンドユーザー部門が開発もできて、IT部門もガナバナンスを効かせられるのではないか」という仮説をベースとし、いくつかの会社でプロジェクトを進めているという。

こうした新しいユーザー主導型ITにより、佐藤氏が目論むのは「マクロのお化けで構築されたExcelの駆逐」だ。佐藤氏は「Excelはエンドユーザー主導のコンピューティングの象徴。しかし、Excelの進化した先が、Googleのスプレッドシートとは思えない」と話す。また、IT業界にも大きな地殻変動を及ぼす。「インフラ管理やコーディングを行なうエンジニアのボリュームは今後どんどん小さくなってくる。エンジニアは、より上流のコンサルティング・設計に進むか、より下流の業務自体のアウトソーシングに進むか、いずれかだ」(佐藤氏)という。

さて、こうした佐藤氏の意見を「クラウドかぶれの大言壮語」と片付けるのは簡単だが、最近筆者もこうした地殻変動を間近で見ている。インフラやコーディングのエンジニアが減っていくという話は、以前サイオステクノロジーの栗原傑亨氏が語った「サイオスが生々しく語る「クラウドがもたらすSIの終焉」」とリンクする。また、情シスではなく、現場のエンドユーザーが開発の主導権を握るという話は、先日アップした「アザゼルさんのFacebookゲーム開発をクラスメソッドが語る」にも見られる構図で、サイボウズの「Kintone」が目指す方向性も同じであろう。

この地殻変動は日本のIT業界をどのように変えていくのか? そろそろ本気で考える時期にさしかかりつつある。