日本マイクロソフトの開発者向けのイベント「Windows Developer Days」でわかったこと

Windows 8はStart Menuなしで確定?WDD基調講演レポート

2012年04月25日 09時00分更新

日本マイクロソフトは、4月24日、開発者向けのイベント「Windows Developer Days」を開催、初日の基調講演には、米国マイクロソフトでWindows 8開発の責任者を務めるスティーブン・シノフスキー氏が登場した。

今回のイベントは、年内といわれるWindows 8のリリースに先立ち、開発者に「Metro」環境などを説明するもの。今回の基調講演では、6月の第一週に「Release Preview」の配布が開始されることを発表した。これは、従来「RC(Release Candidate)」版と呼ばれていたもので、最終的な製品版である「RTM(Release To Manufactureing)」の前にあたる「製品候補」版である。

Windows 8の仕様がいよいよ固まる

従来のWindowsのRC版は仕様の最終版にあたり、RC版に搭載された機能はそのまま製品にも搭載される。RC版の完成以後は、機能の変更は行なわれないし、機能が追加されることもない。製品と同じ機能を持つバージョンを広くテストしてもらうことで、さまざまな環境での問題点を発見するために公開されるのだ。このため、β版やそれ以前の段階で入っていた機能であっても、RC版に搭載されていないければ製品には入らない。Release PreviewもRC版であるため、これ以後の修正は基本的にバグフィックスのみとなるはずだ。

そしてRelease Previewの公開が6月第一週、つまり1ヶ月半後に始まることから、最終仕様はすでに固まりつつあると予想される。こうしたことから、製品には現在配布中のConsumer Preview(CP)版の仕様の大半がそのまま搭載されるとみられる。CP版では、レジストリ設定などによるスタートメニューの表示が不可能になり、設定で従来のWindowsと同じ使い勝手に戻すことはできなくなった。Release Previewを見ないと断言はできないが、ユーザーがプログラムを起動する手段は、Metroの一部である「スタート画面」に絞られる可能性が高い。

Windows 8の開発を担当したシノフスキー氏は、Windows 7の開発を担当する前は、Officeの開発を担当していた。Officeにリボンインターフェイスを導入する決断をしたのは同氏であり、それから考えると、Windowsの基本的なユーザーインターフェイスがスタートメニューからスタートスクリーンに切り替わり、Metroが標準的なポジションを占めるという「大きな変更」が行なわれると考えてよいだろう。

デモはCP版のままだが、気になる機能も

今回のイベントは、昨年米国で開催された開発者向けイベント「Build」をCP版に併せてアップデートしたものであり、国内開発者に対してのMetro環境などの本格的な導入イベントと見ることができる。

基調講演は、シノフスキー氏によるWindows 8のコンセプトや概要の説明から始まった。Windows 8のコンセプトは「Reimagine」、つまりWindowsを「再創造」することにある。Windows 7をベースにしているものの、Windows 8はまったく新規のアプリケーション実行環境であるMetroを持つ。Windows 8の導入は、このMetroの導入でもある。

実際のデモンストレーションは、日本マイクロソフトのWindows統括本部本部長 藤本恭史氏が行なった。残念ながら、デモに利用されたのはCP版をベースにしたものであり、特に新しい機能などが紹介されたわけではない。ただし、いくつか興味を引かれるデモンストレーションもあった。1つは、従来のデスクトップ環境で見せた、アプリケーションの起動による「Windows Core System」の効率改善である。複数のオフィスアプリケーションをタスクバーに登録しクリックすると、各アプリケーションが高速で起動した。

WindowsはVistaでカーネルに大きく変更を加えたが、実行効率などの効果が出たのはAPIを実装するDLLやカーネルなどを整理したWindows 7から。Windows 8では、これをさらに進め、システム自体の効率改善が行なわれたようだ。x86やx64と比較すると、それほど高性能とはいえないARMプロセッサに対応できたのもこうした効率改善があったからだろう。実際ARMプロセッサは最新のものでAtomプロセッサと大きく違わない。

「Windows To Go」はEnterpriseEditionのみに

もう1つの興味を引かれたのが、エンタープライズ向けとしてデモンストレーションされた「Windows To Go」だ。昨年9月のBuildの時点では、エディションがはっきりしていなかったためWindows 8全般の機能として紹介されたが、マイクロソフトのブログでWindows To GoはWindows 8 Enterpriseの機能となることがはっきりした。というのも、Windows to Goは、USBメモリなどの可搬形の大容量メモリ(32ギガバイト以上)にWindows 8の実行イメージを作り、Windows 7対応ハードウェアでブートして利用するため、ライセンス管理(やアクティベーション)をどうするかといった問題がある。このため、ライセンス管理が容易なEnterprise版のみの提供となったと考えられる。

Windows To Goを使うことで、現在利用している環境をそのまま持ち歩くことができる。たとえば、リモートオフィス/在宅勤務の際に、普段使っている環境を持ち歩くことができるわけだ。デモ自体は昨年9月と同じで、USBメモリからWindows 8を起動し、USBメモリを抜くと動作が停止することを見せただけだった。ただし、最近のハードウェアでは起動も高速化しており、USBメモリでも十分実用時間での起動が可能であることは確認できた。

Windows 8なら、すべてのハードウェア、形状、目的に対応

デモが終わると再びシノフスキー氏が登場し、会場の開発者にMetro Styleアプリケーションの開発を呼びかけた。Windows 8は、アプリケーションのためにあり、アプリケーションの仲立ちをするなど、アプリケーションを組み合わせてより便利にするための機能を搭載していることを説明した。具体的には「コントラクト」と呼ばれる機能で、アプリケーションが自身の管理するデータをメールで送信したり、SNSへの投稿、クラウド側への保存などが行なえる。これはAndroidの「Intent」に似た機能で、実行時にアプリケーションのデータを送信したり、共有してくれるアプリケーションにデータを渡すなども可能だ。しかも、共有元のアプリケーションは、共有のためのアプリケーションのことを何も知る必要がない。

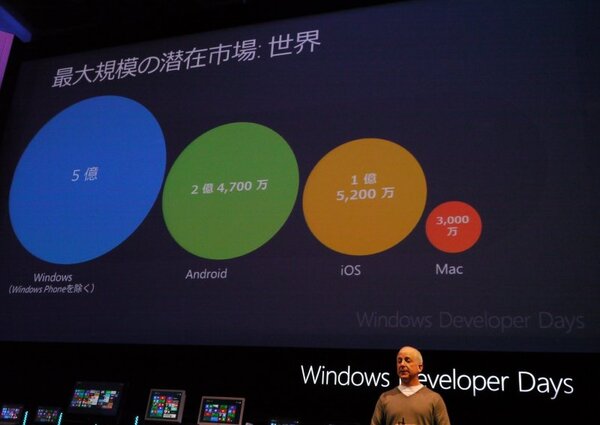

こうしたMetro Styleのアプリケーションを配布する仕組みが「Windows Store」だ。シノフスキー氏によれば、Windowsにはプラットフォームとしてもっとも多数のユーザーがおり、日本国内だけでも2970万台が稼働中で、世界的に見れば、5億のWindowsマシンが稼働している。Androidでさえ、国内では1680万台、世界的には2億4700万台とWindowsの半分程度しかなく、Windows Storeでのビジネスには大きな可能性があるという。

そして、Windows 8であれば、タブレットでもノートPCでも、コンバーチブルタブレットでも、デスクトップPCでも同じように使うことができ、複数の機器を持ち歩くことなく、やりたいことがPC一台で可能となる。妥協のないエクスペリエンスを提供するとした。特定のハードウェアや形状、目的に合わせてプラットフォームを作るのは簡単だが、他のハードウェア形状や他の使い方には対応できない。すべてのハードウェア、形状、目的に対応できるのは、Windows 8だけであるというのだ。