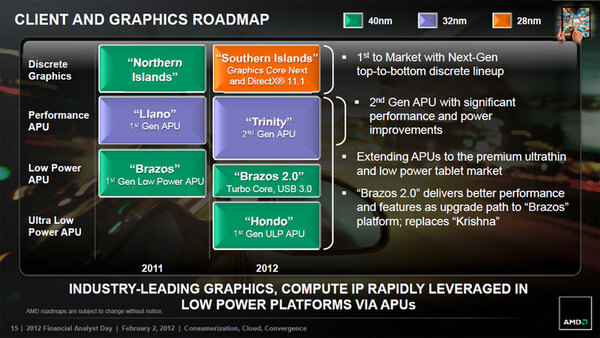

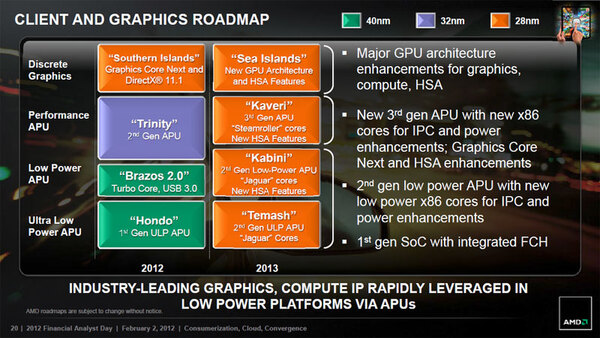

前回のAMDロードマップアップデートでは、サーバー向けCPUと「PileDriver」コアの詳細について説明した。今回はAPUの話題である。下の左スライドは2011~2012年の、右スライドは2012~2013年のCPUとGPUのロードマップである。両方をまとめると、ポイントは以下の点にある。

- 2011→2012年には「Llano」が「Trinity」に刷新。さらに2013年には「Kaveri」に刷新される。

- 2011年の「Brazos」は、2012年に「Brazos 2.0」になるが、大きくは変わらず。また適用範囲も縮小。2013年には「Kabini」に切り替わり、2011年とほぼ同じポジションに戻る。

- 2012年にはUltra Low Power APUである「Hondo」が投入され、これが2013年には「Temash」に刷新。

デスクトップ向けのハイパフォーマンス市場向けCPUは、前回紹介したとおり2012~2013年に「Vishera」が投入される。ただし、これはあくまでデスクトップのみ。デスクトップ向けのメインストリーム市場以下とモバイル向けの全部は、APUでカバーされる。

GPU性能の強化が焦点となる

Trinitiy~Kaveri世代のAPU

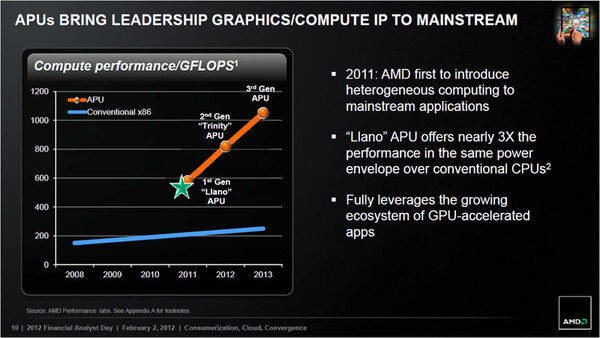

ではそのAPUについて、まずはLlano~Trinitiy~Kaveriというメインストリーム向けから解説しよう。この世代では、大雑把に言えば「GPU性能の強化」が一番重要なテーマである。

Llanoがおおむね600GFLOPSなのに対して、Trinityでは800GFLOPS強、Kaveriは1000GFLOPS強の性能を狙っている。アーキテクチャーが異なるGPUを搭載するから一概に比較はできないのだが、Llanoベースの「AMD A8」が最大400SP(シェーダープロセッサー)/600MHzなので、Trinity世代では400SP/800MHz相当になる。同じ計算だとKaveriは400SP/1GHz駆動になるが、この世代ではGPUコアが「GCN」に変わるから、この計算はあまり適当ではないだろう。

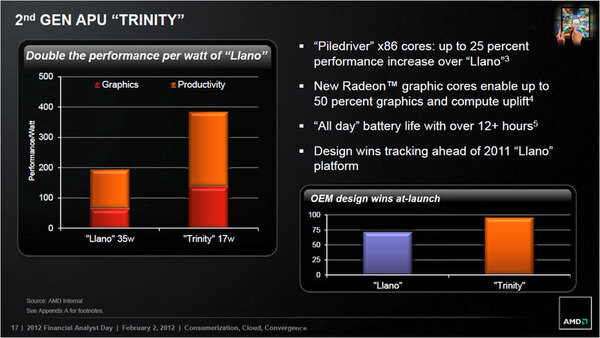

プロセッサーを含めた性能に関しては、下のスライドが多少参考になる。これはモバイル向け向けの話で、LlanoとTrinityを比較すると、おおむねTriniryが倍の効率の良さを示すとする。

個別の性能で言えば、CPUコアはStarsコアからPiledriverコアに変わって、最大25%の性能向上。GPUはLlanoからTrinityで最大50%の性能向上、といった数字だそうだ。この結果、Trinityは特にモバイルの分野で、Llanoよりも大幅にバッテリー寿命が伸ばせるという話になっている。

それはそれで事実だと思うが、その一方で「デスクトップ向けの65Wや100W TDP枠の製品の性能が、そのまま倍増するか?」と問われれば、これは恐らく無理であろう。一般論であるが、消費電力や発熱は動作周波数が上がると指数級数的に上昇するから、17W近辺では倍近い性能差があったとしても、65~100Wで動作中だとそこまで性能は向上しないだろうと思われる。

この連載の記事

-

第781回

PC

Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -

第780回

PC

Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -

第779回

PC

Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -

第778回

PC

Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -

第777回

PC

Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -

第776回

PC

COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -

第775回

PC

安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -

第774回

PC

日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -

第773回

PC

Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -

第772回

PC

スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -

第771回

PC

277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ