JPRSのドメインネームニュース担当者が厳選

今年も1位はDNSSEC!2011年のドメイン名重要ニュース

2011年12月26日 09時00分更新

12月20日、JPドメイン名を管理運用する日本レジストリサービス(JPRS)が、恒例となっている2011年度版の「ドメイン名重要ニュース」を発表した。数多くの話題の中から、JPRSのドメインネームニュース担当者が選んだその話題とは?

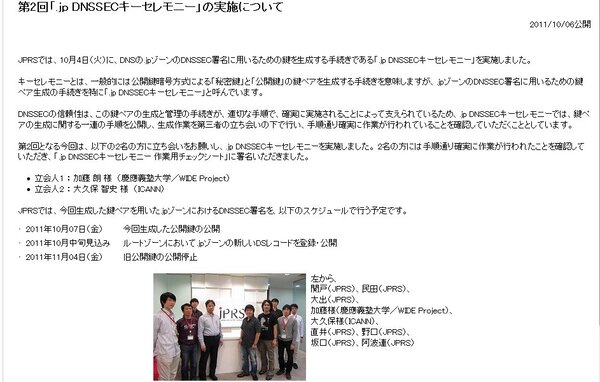

1位 JPドメイン名サービスへのDNSSECの導入

今年の1位は、「JPドメイン名サービスにDNSSECが導入」であった。タイトルにある通り、JPドメイン名にDNSSECが導入されたことを記すものだが、昨年(2010年)度のルートゾーンに引き続きDNSSECの導入がトップとなった点に注目したい。

DNSSECとは、DNSの信頼性を向上させるための仕組みである。より具体的には、DNSの応答に公開鍵暗号方式による署名を付加し、応答を受けた側がその署名を検証することで、

- ドメイン名の正当な管理者からのものであることの確認(⇒出自の保証)

- 応答におけるDNSレコードの改変や欠落の検出(⇒完全性の保証)

ができるようにする技術のことだ。

では、このことがどうして重要なのだろうか。

現在のDNSが抱える課題の1つに、偽造したDNS応答であっても、それを正式のDNS応答として受け取ってしまうことを完全に防止できないという問題への対処がある。詳細は別に譲るが、悪意のある第三者がDNS応答を偽造し、ユーザーを意図しないまったく別のサイトに誘導することができてしまうのである(キャッシュポイズニングと呼ばれる方法が代表的)。

インターネットにおいて、DNSは非常に重要な基盤技術の1つである。DNSが安定し、その応答が正しくやり取りされることで、意図した相手との通信が可能になる。にもかかわらず、偽造した応答を受け取ってしまう可能性がある状況は解消しなければならない。DNSSECは、この課題を克服するための技術の1つであり、ルートゾーンやTLDを中心に世界的な普及促進が進められている。

DNSSECの導入により前述したDNS応答の偽造の検知が可能になり、結果としてユーザーが意図しないフィッシングサイトなどへの誘導を防止できる。DNSSECはDNSに対する付加機能であり、現時点ではDNSSECの導入は必須ではない。しかし、万一にも偽サイトへの誘導があってはならない金融系や政府系などのサービスでは、DNSSECの導入によるDNSの信頼性向上は大きな意味を持つものと考えられる。

また、現在IETFではDNSインフラを利用した電子証明書の安全な配布や認証についての標準化作業が進められており、このサービスではDNSSECの導入が前提条件となっている。そのようなところからDNSSECが必要とされ、導入が進んでいくことになるだろう。

2位 新gTLD導入に向けた動きの活発化

インターネットにおけるトップレベルドメイン名(TLD)には、大きく「gTLD(Generic Top Level Domain:分野別トップレベルドメイン)」と「ccTLD(Country Code Top Level Domain:国コードトップレベルドメイン)」の2種類がある。そのうち、gTLDに関してはここ数年以内に大幅に増える可能性が出てきている。2位となった「新gTLD導入に向けた動きが活発化」は、そのことを記したものだ。

これまで、gTLDに関しては導入するgTLDの数や種類に制限が設けられていた。しかし、3回目の機会となる今回は数や種類に対する制限が設けられておらず、地名や社名でも申請可能となっている。最近話題となっている「.tokyo」や「.kyoto」、企業であるキヤノンや日立製作所が自社名を使ったgTLDの申請を検討すると表明するなど、各所で動きが活発化している。詳細については、JPRSのニュース

などに詳しいので、そちらも見てみるとよいだろう。

現在、どのようなTLDが申請されるのかという話ばかりでなく、今回の新gTLDの申請受付開始に異を唱える団体の活動も活発になっている。今後、さまざまな方面の関心を呼ぶのは間違いない。

3位 IPv4アドレスの在庫枯渇問題と「World IPv6 Day」

3位となった「IPv4アドレスの在庫枯渇問題と『World IPv6 Day』」は、直接的にはドメイン名の話ではない。しかし、ドメイン名とIPアドレスを結び付けるDNSにとってIPv6への対応は必要不可欠である。そのため、この話題が上位に来ているのであろう。

IPv4とIPv6が混在している状況では、以下の4通りの問い合わせが発生することになる。

- IPv4で通信し、IPv4アドレスを検索する

- IPv4で通信し、IPv6アドレスを検索する

- IPv6で通信し、IPv4アドレスを検索する

- IPv6で通信し、IPv6アドレスを検索する

クライアントにおいてIPv4とIPv6のどちらが使われるかわからない状況下では、これら4通りのどれか1つでも正常に動作しないと通信先のサーバーへの接続が失敗する可能性がある。したがって、DNSサーバーの設定では、これら4通りの問い合わせのすべてに対応できるようにしておかなければいけない。インターネットにとって、この点がとても重要である。

今年の6月に行なわれた「World IPv6 Day」が大きな混乱もなく幕を閉じたことは朗報であろう。来年の6月にはさらに大規模なイベントとして「World IPv6 $next」の開催が計画されている。今後は、さまざまなところでIPv6導入の動きが強まるはずだ。

4位と5位 JPドメイン名が125万登録を達成、ICANNがgTLD「.xxx」正式承認

4位は、「JPドメイン名の登録数が125万件を達成」である。2011年12月1日、JPドメイン名の登録数が125万件を達成したが、この数字は2001年2月の24万件から比べると5倍強となる。JPドメイン名が普及していることを示す大きな数字である。

5位は、「ICANNがgTLD『.xxx』を正式承認」。各所で話題になっているが、アダルトコンテンツ用のgTLD「.xxx」がICANNによって正式承認された。しかし、このTLDでは、サンライズ期間の実施方法に対する批判などが引き続き集まっている。今後とも、興味を持って追ってみたい。

番外編:DNS解説書籍『実践DNS』の出版

多少手前味噌となるが、5月にJPRS監修によるDNSの解説書籍「実践DNS――DNSSEC時代のDNSの設定と運用」がアスキー・メディアワークスより出版された。本書は、DNS関係者のバイブル的な本となっているようだ。

内容的には、DNSそのものの仕組みや動作原理の解説と代表的なDNSソフトウェアであるBINDについての解説が中心だが、前半部分の第1部と第2部に関しては技術者でなくても読める内容となっている。

インターネットに関心のある読者であれば、第1部と第2部を読んで、DNSとは何かということに触れて見ていただきたい。1990年代以降、インターネットが爆発的に普及したのはDNSという仕組みによるところが非常に大きいことがわかるだろう。

この連載の記事

-

第15回

ネットワーク

ドメイン名廃止後のリスク、ランダムサブドメイン攻撃など2023年の「ドメイン名ニュース」 -

第14回

ネットワーク

ウクライナ侵攻とドメイン名、.comの値上げなど2022年の「ドメイン名ニュース」 -

第13回

ネットワーク

DNSの設定ミスで大規模障害、会合のオンライン化など2021年の「ドメイン名ニュース」 -

第12回

ネットワーク

増えるgTLDの登録数、NXNSAttackやSAD DNS攻撃など2020年の「ドメイン名ニュース」 -

第11回

ネットワーク

ICANN会合やルートゾーンKSKロールオーバーなど2019年の「ドメイン名ニュース」 -

第10回

ネットワーク

海賊版サイト対策とDNSブロッキングの議論など2018年の「ドメイン名ニュース」 -

第9回

ネットワーク

ルートゾーンKSKロールオーバー期間延長など、2017年の「ドメイン名ニュース」 -

第8回

ネットワーク

「.jp」30周年など、2016年の「ドメイン名ニュース」振り返り -

第7回

ネットワーク

新gTLDが800種類以上に!2015年「ドメイン名ニュース」 -

第6回

ネットワーク

ドメイン名ハイジャックも多発!2014年「ドメイン名ニュース」 -

第6回

ネットワーク

新gTLDへ準備着々!2013年「ドメイン名ニュース」 - この連載の一覧へ