今年は「電子ブック元年」

アップルが1月下旬に「タブレット型デバイス」を発表する、とウォールストリート・ジャーナルが報じている。アップルがこのような端末を開発しているという噂は以前からあったので、これはそれほど意外なニュースではない。アップルが正式にコメントしていないので正確なことはわからないが、10インチ程度のタッチパネルを備えた端末になるという。今のiPhoneの面積を4倍ぐらいにしたような感じだろうか。

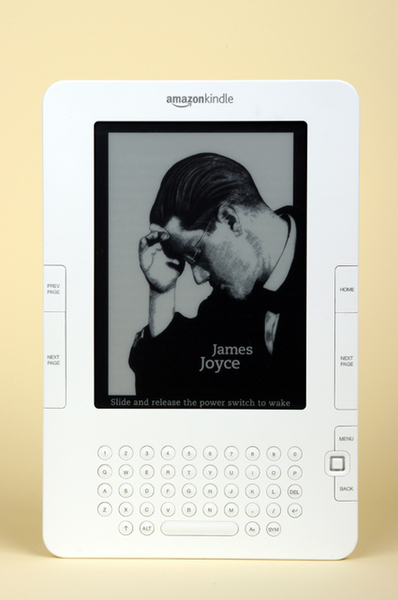

他方アマゾンのKindleは好調で、昨年のアメリカ国内の電子書籍の売り上げが普通の書籍を上回ったとアマゾンは発表した。電子書店2位のバーンズ・アンド・ノーブルも昨年、独自端末「nook」を発表するなど、書籍の紙から電子への移行は急速に進んでおり、今年は「電子ブック元年」になりそうだ。業界第2位の「Sony Reader」も欧米では好調で、Google Booksと提携して100万アイテム以上の本が読める。

ただ懸念されるのは、Kindleが独自フォーマットで、そのファイルは他の端末では読めないことだ。Sony ReaderもnookもPDFであれば読めるが、Kindleのファイルは読めない。アマゾンはKindleを事実上の標準にして「電子ブックのマイクロソフト」をめざしているのかもしれないが、これは消費者にとっては迷惑な話だ。音楽配信ではアップルのiTunesが事実上の標準だが、日本で多いDRM付きのファイルはWindows Media Playerなどでは読めず、価格も1曲150円程度に高止まりしている。

このように先行するメーカーが垂直統合型の規格を独自規格にするのは当然で、そうしないと投資の収益が見込めない。PCも最初は各社バラバラの規格だったし、通信プロトコルも1980年代までは各社バラバラだった。しかしPCの場合には、IBM PCによって(期せずして)オープン・アーキテクチャができ、通信の場合にはインターネットでオープン・スタンダードができたことによって爆発的に普及した。電子ブックが今のように「バルカン化」した状態では、市場の大きな発展は望めない。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ