IT革命の以前・以後で、日本の企業は180度転換している

「欧米のモバイル市場は『日本化』している。国内メーカーのラストチャンスだ」。

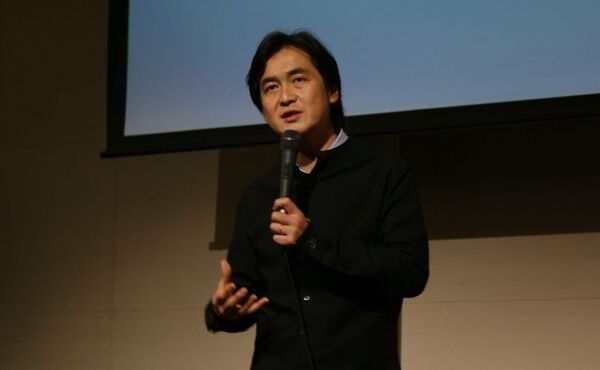

そう話したのは「iモードの父」として知られる、元NTTドコモの夏野剛氏。20日、東京・青山で開催された国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)主催のフォーラムで、日本の情報コミュニケーション技術に関して講演を行なった。テーマは「10年間で変わった日本企業とネットの関係」、そして「ガラパゴスケータイの現在と今後」だ。

夏野氏はこの10年間を振り返り、日本の企業にIT技術が取り入れられたことで経営が大きく変化したと指摘する。その端的な例が、技術の日用品(コモディティ)化。IT革命後、独自技術を競い合う「開発合戦」の時代は終わった。コンピュータ同士のプロトコルが同じになったことで、良い技術があればそれを「買う」時代になった。

「それまでは学生を囲い込んで研究を割り振って20~30年後に成果を出すという、効率の悪い開発マネジメントをしていた。今は逆。もはや自社開発の必要がなくなり、その代わりにビジネスモデルの構想力の方が重要になってきた」と夏野氏は話す。

その例がGoogleだ。いかに検索を効率化するかを目的に、YouTubeなどの様々なサービスを組み込んでビジネスモデルを拡大した。ネットがあることで開発側の姿勢も変わった。情報をネットで公開することで、研究はより早く進むようになる。それは企業も同じで、情報をより早く外に出すことが成功につながるという時代になってきた。

そうして訪れたのが、すべての情報がたちどころに手に入る時代。「おとぎ話のウサギとカメで言えば、寝ないウサギ以外は勝てない時代になった」と夏野氏は話す。検索すれば一瞬で情報が手に入り、オークションのように必要なものを競り落とすことが出来る。そのとき経営者はその「情報」をどう扱うかが最も重要になる。

「日本は非常に階層が多く、管理・監督が経営者の役割になっていた。いわゆる『管理職』だが、今は『判断』がすべて。情報は瞬時に把握できるのだから、その情報の中で何が合っているのか方向性を示すのが経営者の仕事になる」