2年ぶりの新設計コア「G200」

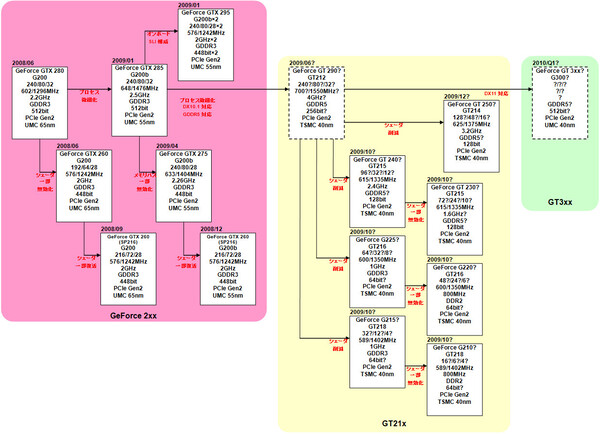

2008年6月に、ようやくNVIDIAは第9世代のGPUコアとなる「G200」(GT200とも呼ばれる)をリリースする。NVIDIAの場合、G9xコアが第9世代、G2xxコアは第10世代とされているが、前回説明したとおりG8xとG9xは本質的にはほぼ同一で、製造プロセスのみが違うというのが正直なところだ。そんなわけで、筆者はG9xコアを第8世代(しいて言えば8.5世代?)扱いしているが、これはあまり本質とは関係ない話。

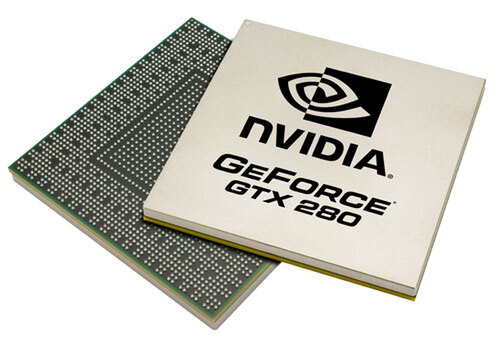

さてそのG200コア。まずはハイエンド向けの「GeForce GTX 280」と、そこからややスペックを落とした「GeForce GTX 260」が2008年6月にリリースされる(関連記事)。シェーダーユニット数は「GeForce 9800」シリーズの「G92」コアからほぼ倍増。メモリーバスも512bitに拡張されて、当然ながら大幅な性能アップが実現された。

面白いのは、このG200コアのシェーダーをいくつか無効化したGeForce GTX 260の方だ。当初リリースされた製品の構成はシェーダー/テクスチャーユニット/ROPユニットの構成が192/64/28で、GTX 280よりも動作周波数やメモリーバス幅を低めにすることで性能の差別化を図った。

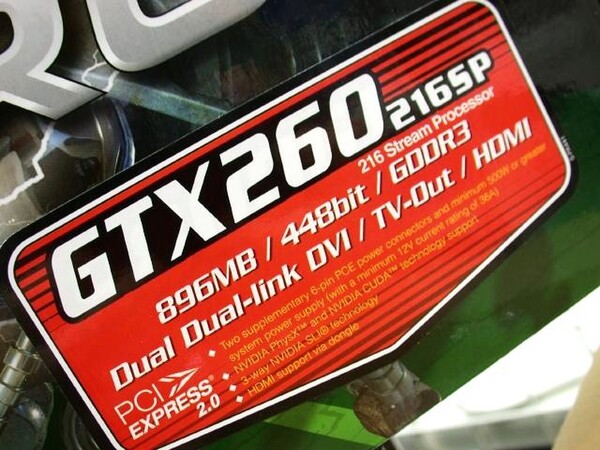

ところがこれはちょっと性能を下げすぎたらしく、3ヵ月後の2008年9月には、シェーダー構成を216/72/28まで増やした製品を、同じGeForce GTX 260としてひっそりリリースした(関連記事)。両者の区別のために、後者を「GeForce GTX 260 SP216」と呼ぶことが一般的だ。しかし性能の違う2種類が混在した上に、カード製品にはメーカー独自のオーバークロックが加えられたりもして、かなり製品ラインナップは混乱することになった。

このG200コア、トランジスター数は14億個で、ダイサイズは576mm2というお化けGPUである。当然発熱も相応に大きい。GeForce GTX 260で180W強、GeForce GTX 280は240W弱。どちらも2スロット厚の製品なので、到底メインストリーム向けにはならない。そこでG200を55nmプロセスに移行することで低消費電力化を図ったのが、「G200b」である。

この連載の記事

-

第770回

PC

キーボードとマウスをつなぐDINおよびPS/2コネクター 消え去ったI/F史 -

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ - この連載の一覧へ