シャープは現在、「電子辞書」のオープンプラットフォーム化を進めている。同社の電子辞書「Brain」(ブレーン)シリーズで、広範なWindows CEベースのアプリケーションをインストール可能にするほか、今春には「エディター」などの実用アプリケーションを公開すべく、準備を進めている。

「電子辞書のオープン化」とはどのような戦略なのか? そして、なぜそのような戦略をとるのか? 事業責任者の方に話を聞いた。

踊り場にさしかかる電子辞書市場

Windows CE採用がオープン化の引き金

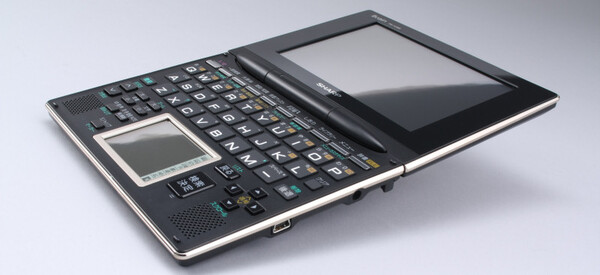

シャープの電子辞書には、2つの製品ラインナップがある。一つは「Papyrus」(パピルス)。モノクロ液晶ディスプレーを使い、シンプルな電子辞書として開発された製品で、従来の主力商品である。

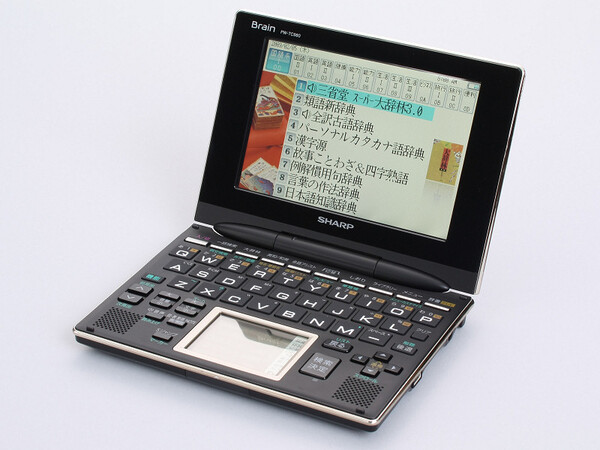

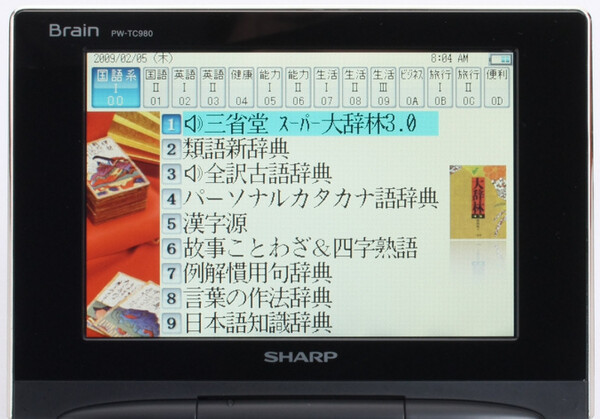

もうひとつが今回の主役である「Brain」。カラー液晶ディスプレーを採用した高付加価値モデルにあたる。市場では「ワンセグ内蔵電子辞書」として人気の製品である。

「電子辞書の次の飛躍のためには、オープン化を進めねばならない」。シャープで電子辞書製品ビジネスを手がける、情報システム事業本部副本部長兼事業企画推進センター所長の名井哲夫氏はそう話す。

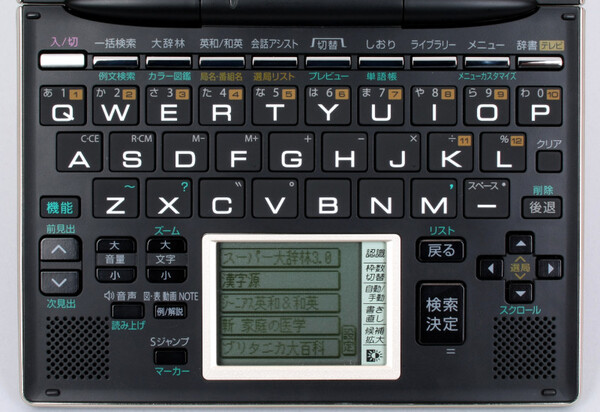

「適度なディスプレーサイズで、可搬性も良好。これだけ立派なキーボードとディスプレーがついているのに、辞書機能しかなくて、文字入力もデータ表示もできない。この事業部にきた時、それが私自身、不思議だったんですよ」(名井氏)

名井氏は元々、ザウルスやメビウスなど、同社の様々なIT関連製品を手がけてきた人物である。2008年夏、事業責任者としてこのビジネスに着任した時に感じたのが、このような疑問であったという。

だからといって、電子辞書のオープン化がすんなりと進んだわけではない。この路線に進むには、技術面とビジネス面、それぞれの背景がある。

電子辞書ビジネスは現在「苦戦している。ここ数年、年間の出荷台数は270万台で踊り場状態。非常に厳しい状態が続いている」と名井氏は話す。

他方で、技術的には大きな変化も生まれている。以前はシンプルな組み込み向けOSで開発されていたのだが、現在は汎用OSで開発されることが多い。シャープの場合も、ちょうど1年前に発表された「Papyrus PW-AT770」以降、OSにはWindows CEを採用しているという。とはいえ、あくまで「電子辞書」なので、Windows CEの存在が表に出てくることはない。

Windows CEを採用したことによって生まれた「柔軟さ」と、ビジネス環境の「厳しさ」。その両方から、シャープはBrainをオープンな存在にしていくことを決断する。

「テストとして、Windows CE用に公開されているAcrobat Viewerを組み込んでみたりしたんです。そうすると、意外と簡単にいい感じで動いた」と、名井氏は笑いながら語る。

この連載の記事

-

第116回

PC

「VAIO Duo 13」—革新は形だけじゃない! 変形ハイエンドモバイルに込めた思い -

第115回

PC

ソニーの本気—Haswell世代でVAIOはどう変わったか? -

第114回

PC

渾身の「dynabook KIRA V832」はどう生まれたのか? -

第113回

PC

HPの合体タブレット「ENVY x2」は、大容量プロモデルで真価を発揮! -

第112回

PC

ソニー“3度目の正直”、「Xperia Tablet Z」の完成度を探る -

第111回

PC

15インチでモバイル! 「LaVie X」の薄さに秘められた魅力 -

第110回

PC

フルHD版「XPS 13」はお買い得ウルトラブック!? -

第109回

デジタル

ThinkPad Tablet 2は「Windows 8タブレット」の決定打か? -

第108回

デジタル

今後のPCは?成長市場はどこ? レノボ2013年の戦略を聞く -

第107回

PC

Windows 8とiPadがもたらす変化 2012年のモバイルPC総集編 -

第106回

PC

Clover Trailの実力は? Windows 8版ARROWS Tabをチェック - この連載の一覧へ