2位:Twitter Search

筆者がASCII.jpでTwitterについて書いたのは、まさにブレイク前夜の2007年4月6日「アルファブロガーを魅了する“ミニブログ”」の記事だ。あれから1年半が経ち、Twitterに地殻変動のような大きな変化が起き始めていた。

気がついたのは、今年、生まれて初めて西荻窪を訪問したときだ。Twitterに「初めての西荻窪」と投稿したところ、現地に詳しい人から「こんな感じの街」「どこそこの店がおいしい」という情報が寄せられ始めた。

iPhoneが不調で起動できなかったときも、すぐさま10人を超える人から「あれは試したか」「これは試したか」とアドバイスが送られてきた。そして福岡を訪問したときも、「そこからちょっと行ったところにおいしい店がある」といった情報が角を曲がるごとに送られてくる。

そうした経験をしているうちに気がついた。自分のTwitterをfollowしてくれている人(読んでくれている人)が100人くらいを超えると、Twitterは突然、パーソナライズされた知識検索サービスになるということを。

知識検索とは「Yahoo!知恵袋」や「OK Wave」といった誰かが質問を投げると、それに対して他の人が答えてくれるコミュニティー型の互助サービスだ。答えてくれる人にポイントなどのインセンティブを与えることでユーザーの投稿をうながしサービスを実現しているが、最近ではそのポイント欲しさの回答も目立って、返事の内容がやや落ちている印象がある。

Twitterでは、そうした下心はなく、質問を投げた人と親しい人が、何の見返りもなしに答えてくれている、ギブアンドテイクの中から生まれてくる答えなので非常に質が高い。おまけに、本にしてもお店にしても、見ず知らずの人の提案よりも、自分と趣向が近い人が勧めてくれた方が情報としての価値は高い。

Twitterの変化、実はこれだけでも凄いが、これはほんの氷山の一角に過ぎない。

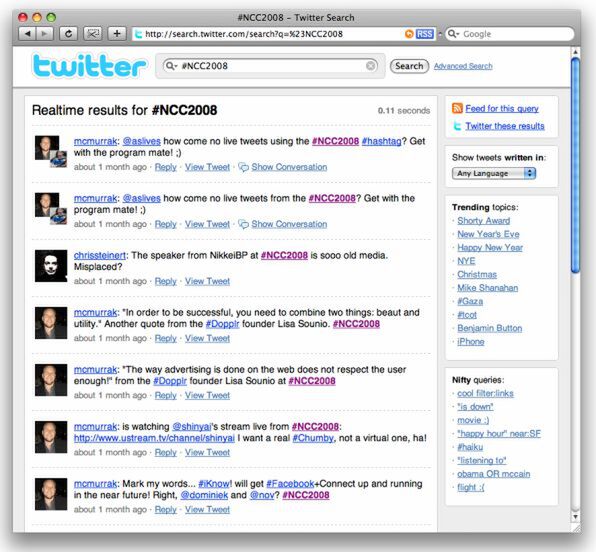

最近、Twitterによって、セミナーやパネルディスカッションなどにも変化が現れ始めている。日本ではデジタルガレージ主催の「New Contect Conference 2008」が最初だと思うが、イベントの最初に主催者がイベントのタグを教え、「FlickrやTwitterに投稿する際には、このタグを使ってください」と訴えていた。そしてこのカンファレンス中、何人かの人がTwitterのメッセージの最後に「#NCC2008」というタグを付けて、リアルタイムで感想やメモをTwtitterに書き込んでいた。このおかげで、今でもこちらのURLからカンファレンスの生の実況を読み返すことができる。

パネルディスカッションなどの主催者は、いつもどうやったら来場者と一体感をつくりだし、高い満足感の得られるパネルにできるかと頭を悩ませているが、実はTwitterがその答えになろうとしている。パネラーが話している間、来場者が思ったことに携帯電話やパソコンからタグ付きで感想を書き込めば、来場者はどういう話しを聞きたいかを可視化できる。

イベントのTwitter中継をサービス化した「セミッター」というサービスも登場したが、この「#」(ハッシュ)タグを使う方法の方が簡単だ。

それにTwitterがSummizeという会社を買収して作ったTwitter検索の出来がいい。検索結果では「#」タグ部分がリンク表示されるのもなかなかいい感じだ。検索中に検索結果が増えると「検索結果が表示されました、ページをリロードしてください」といったメッセージも表示される。

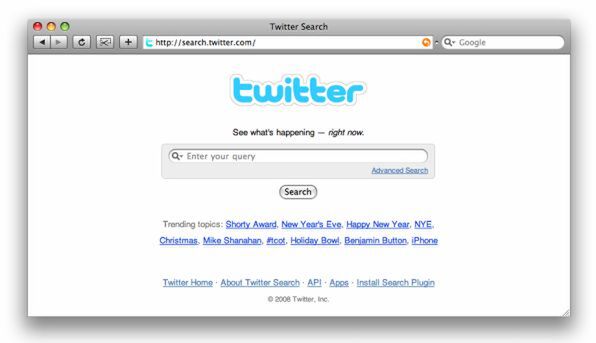

また、Twitter検索のトップページには、今、この瞬間、世界でもっとも話題になっているキーワードがタグクラウドのようにして表示される。執筆時点では、「Happy New Year」やなぜかフィットネクスラブの「#fitfam」のタグが盛り上がっている。またTwitterユーザーが俳句を書いて共有する「#haiku」というタグも人気だ。つまり、Twitter検索のトップページをみれば、今、世界でこの瞬間、何が旬かがわかるのだ。

数年前まで、ブログ検索サービスの「technorati」などが、同様の立場にあったが、そもそもブログとマイクロブログ(ミニブログ)のTwitterでは更新の頻度が違う。Twitterの方が、はるかにライブ感のある情報に触れることができるのだ。