【JSTnews9月号掲載】特集2

チンパンジーのつれションも調査!? 動物の研究から迫るヒトの心と知性

2025年09月09日 12時00分更新

私たちは集団の中で他人と関わりながら生活をしている。他人を思いやって協力することもあれば、時には憎み合うこともある。仲間内で独自のルールを作り、そのルールが地域や国レベルに広がると、1つの文化が形成される。こうした「人間らしい心や知性」は、進化の過程の中でいつ、どのように獲得されていったのか。京都大学の人と社会の未来研究院で研究を進める山本真也教授は、動物の行動から社会性や認知機能を調べ「人間らしさ」の謎に迫ろうとしている。

協力と争いの極端な二面性

類人猿との比較で解明する

人間は、家族や学校、会社、地域など、さまざまな種類のコミュニティーを形成して生活している。仲の良い人や意見が合わない人など、集団内の人間関係に悩んだことのある人も多いだろう。こうした集団内の関係性は人間だけが獲得したものなのだろうか。

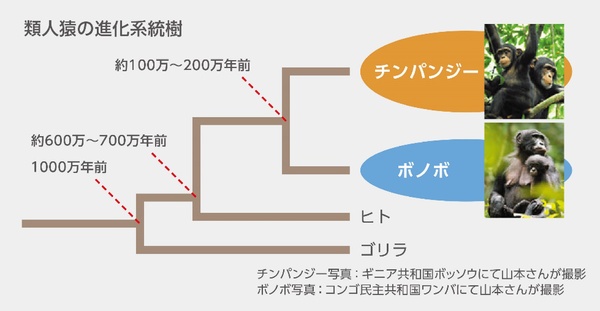

京都大学の山本真也教授は「人間とは何か」という根源的な疑問を解き明かすべく、動物の知性の進化をテーマに研究を進めている。主な研究対象は、チンパンジーとボノボなどの類人猿(図1)。ヒトとチンパンジーやボノボの共通祖先はどのような知性を持っていて、それぞれの種でどのように枝分かれしたのかがわかれば、人間らしい知性とは何かを明らかにできるのだ。

山本さんが現在の研究を始めたきっかけは大学時代にさかのぼる。バックパッカーとして海外旅行をすることが趣味だった山本さんは、訪れた国の人々が皆温かく歓迎してくれたことが印象的だったという。しかし、訪れた国の中には、内戦で国民同士が争っている地域もあった。

なぜ、人間は「協力」と「争い」という極端な二面性を持ち合わせているのか。「子どもの頃から動物が好きだったこともあって、人間も動物の一種として見ていました。ヒトも含めた動物同士を比較することで『人間らしさ』がわかると考えています」。

チンパンジーの「つられション」

距離の近さと社会的順位が関係

山本さんらが最近明らかにしたユニークな研究成果が、排尿の伝染、いわゆる「つれション」のような行動だ。この研究を始めるきっかけは、大学院生の大西絵奈さんのアイデアだった。京都大学野生動物研究センターが運営する熊本サンクチュアリ(熊本県宇城市)で、大西さんがチンパンジーの観察をしていた時、排尿が仲間の中で連続して起こっていることに気付いた。そのアイデアを聞いた山本さんは「共感性や集団行動の研究になると考えました」と振り返る。

共感性とは、他人の心の内を自分のことのように感じ取れる能力のことだ。他人の情動が自動的に伝わる「情動伝染」などが知られている。誰かがあくびをした時、思わず自分もあくびをしてしまうのも情動伝染の1つだと考えられている。あくびの伝染は家族や親しい仲間との間で特に起こりやすいとされているが、排尿の伝染が他者との関係性でどう変わるのかを調べた例は他にない。さらに、誰が最初に行動して、誰が真似するのか、その連続性が集団全体の意思決定にどう関わるのかが明らかになれば、集団行動の研究としても面白いと考えた。

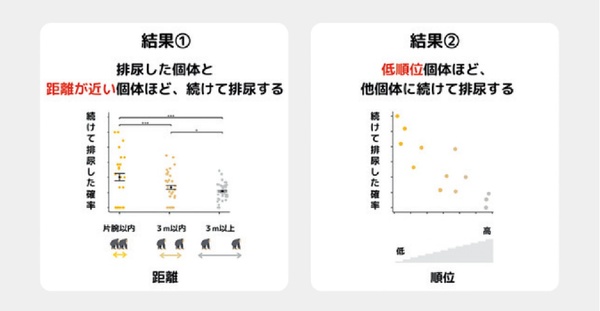

観察の結果、ランダムに排尿が起こると仮定したコンピューターシミュレーションよりも、排尿が同時に起こる「同期率」が高いという結果が出た。詳細に調べると、排尿した個体と物理的に距離が近いところにいる個体ほど続けて排尿していることもわかった。さらに、社会的順位の低い個体ほど他の個体の排尿に続けて排尿する傾向にあることも示された(図2)。一方で、普段から互いに毛づくろいをするといった仲の良さで示される社会的親和性は同期率に関係しないこともわかった。

山本さんはこの結果を「世界で初めての『つれション』研究だと思います」と面白がる。ヒト以外の動物でも似たような現象が起こることが示された。しかし、人間の場合は仲の良いグループでつれションすることが多いが、この点ではチンパンジーは違っていた。「チンパンジーの場合、つれションというよりも、他の個体の排尿につられて排尿する『つられション』という表現が近いかもしれません」と説明する。似ている点と異なる点、それらを深掘りすることで共感性や集団行動における人間らしさがより明確になるかもしれないと考えている。

取材で張り切る観衆効果を実証

評判社会形成の進化基盤を探る

社会性の進化に関わる研究として、山本さんは「観衆効果」に関する成果も発表している。これは、他人に見られていると行動や認知が変わる現象を指す。大勢の人の前で発表やスポーツをする時、緊張してうまくできない人もいれば、程よいプレッシャーになって実力を発揮できる人もいるだろう。他人の目を気にするのはいかにも人間らしいが、他の動物にも観衆効果は見られるのか調査したのだ。

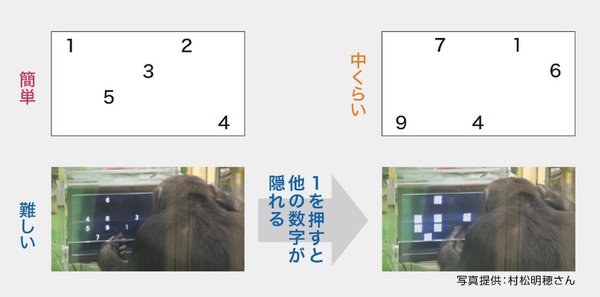

京都大学ヒト行動進化研究センター(旧・霊長類研究所)には、数字を覚えたチンパンジーがおり、ディスプレイに映し出された数字を小さい順に押すことができる(図3)。「テレビの取材が入る日は、チンパンジーがやる気を出してがんばっていると現場の研究者から聞き、本格的に分析してみようと思い付きました」。

図3 簡単な課題は、連続した数字を小さい順に押すもので、中くらいの難度の課題では連続していない数字を小さい順に押す。難しい課題では、最初の数字を押すと他の数字が隠れるため、数字の場所を記憶する必要がある。

分析の結果、難しい課題では、普段から実験に直接関わっている研究者が周囲に多いほど成績が良かった。一方、簡単な課題では、直接実験に関わる研究者や、実験に直接関わらない顔見知り程度の人が多いほど、成績が悪かったという。テレビの取材という知らない人が多くいる時に成績が上がるという当初の仮説とは異なる結果について、山本さんは「この結果をどう解釈するかはもう少し検討を重ねる必要があります」としつつも、チンパンジーにも観衆効果が一定程度あることを実証できたと語る。

この観衆効果は、協力社会の形成と強く関わっていると考えられている。人間は「情けは人のためならず、巡り巡って己がため」という間接互恵性に基づく協力社会を築いており、他者から良い評判を得ることを大切にしていて、意識的であれ無意識的であれ、他者の目を気にする存在だと言える。「間接互恵性自体は、人間にしかない特性の1つではないかと考えています」と山本さんは言う。「しかし、間接互恵性の形成にも進化的な基盤があったはずです。今回のチンパンジーの結果は、間接互恵や評判社会の形成以前から、他者の目を気にする心が存在していた可能性を示しています。この特性がその後の人間らしい協力社会の形成にどのような影響を及ぼしたのか、今後の研究で明らかにしていきたいと考えています」。

ウマの「重層社会」突き止め

ドローンで300頭を個体識別

人間の集団社会では助け合ったり情報を共有したりといった協力が欠かせない。それと同時に、他者は競合相手にもなり得る。現在研究を進めているJSTの創発的研究支援事業では、協力と競合の関係を解き明かすために「内集団」と「外集団」という考えに注目していると山本さんは語る。

チンパンジーの場合、同じ群れの仲間は「内集団」で、違う群れの個体は「外集団」となり、わかりやすい。内集団他者とは協力関係を築き、外集団とは基本的に敵対している。しかし、人間の場合、内集団と外集団の境目は固定されておらず、状況によって変化する。例えば学校では、クラスの中で普段仲の良いグループが内集団で、あまり関わらないグループは外集団になるが、クラス対抗戦の場合はクラス全体が内集団として協力し、他のクラスを外集団と見なして競う。さらに学年対抗戦、学校対抗戦になると内集団の範囲は広がっていく。このように、集団が集まってより大きな集団を築く社会構造を「重層社会」と呼ぶ。

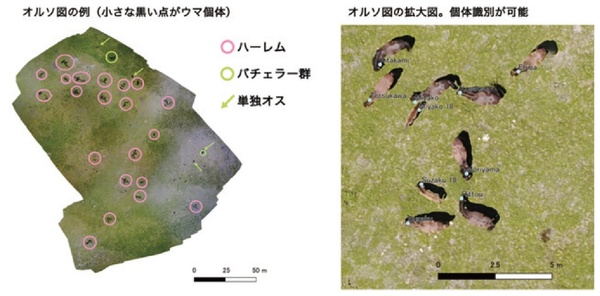

重層社会は人間社会の複雑性の1つとされている。ヒト以外ではヒヒやアフリカゾウなどごく一部の種でしか知られていなかったが、山本さんらは野生化したウマにも重層社会が存在することを突き止めた。ドローンで上空から約300頭のウマを個体識別して観察したところ、ユニット群という数頭で構成される集団があり、ユニット群同士はある程度の距離を取りつつも、全体として移動や休息が同期する大きな集団を形成していることがわかった(図4)。人間社会でいう家族と地域社会のような重層社会が野生のウマにもあるということだ。

図4 ドローンを用いて上空から観察すると、個体や群れの配置が一目瞭然で、定量的に計測することができる。独自の手法を用いて約300頭からなる野生ウマの社会構造を明らかにした。左は、ドローンで連続撮影した写真を合成して作成したオルソ図。右は、左の画像の一部を拡大したもの。作成協力:前田玉青さん

ただし、ウマのユニット群の形成では血縁関係は重要ではないらしく、血縁関係を重視する人間の家族とは少し異なる。山本さんは「重層社会の成り立ちにはさまざまな道筋があるのかもしれません。そうしたことも今後明らかにしていきたいですね」と話す。

数百個体を追跡する集団レベルの社会生態学的研究から、ホルモンレベルでの行動生理学的研究まで、研究対象や方法が多面的なのも、山本さんの研究スタイルの特徴だ。最近では、内集団・外集団の形成に及ぼすオキシトシンの影響も調べている。オキシトシンは一般には愛情ホルモンと呼ばれているが、外集団他者に対しては排他的にふるまうよう作用することもヒトでは知られている。山本さんは独自の手法で、これまでにチンパンジー・ボノボ・ウマ・イヌ・ネコでオキシトシンの経鼻投与を成功させてきた。集団性の異なるさまざまな種での比較を通して、社会の形成メカニズムの解明に挑んでいる。

子どもの心の発達に応用へ

いじめ問題にアプローチも

動物の行動観察といえば遠くから静かに見守るというイメージがあるが、最近はテクノロジーの進歩により、新しい観察・分析手法が次々と生まれている。ウマの群れの観察でのドローン活用も、その一例だ。ドローンは森の中に住むチンパンジーの観察には不向きだったが、平原で暮らすウマの観察にはもってこいだ。最近では、ドローンで撮影した動画を機械学習させ、ウマの集団行動を自動で追うこともできるようになりつつある。「これまで個体レベルで分析していたことが集団レベルで分析できるようになり、内集団・外集団の研究にも大きな影響を与えるでしょう」と山本さんは話す。

その一方で、技術だけに頼らないでほしいと、学生や若手研究者に呼びかける。「私たちの研究の最初の入り口は動物の観察です。動物本来の性質や自然環境を知り、自分が直接観察した中で感じた疑問や知りたいことを大切にしてほしいです。極端ですが、手元に映像データがあれば、AIや機械学習を使って解析はできてしまいます。しかしそれは、動物そのものを見ているとは言えません」。

今後の展望として、ヒトにも対象を広げ、心の発達につながる研究も進めていきたいと語る山本さん。例えば、ウマが別のユニット群に移った時、どのように新しい環境で社会性を築くのか、受け入れ側はどのように新しい個体を受け入れるのかということも調べている。これは子どもが保育園や幼稚園、小学校に入って新しい集団をつくり、集団心理が芽生えてくることによく似ている。子どもの発達過程でどのように重層社会に適応していくのかを解明できれば、いじめなどの問題にもアプローチできる可能性がある。

私たちの心はどのように進化し、これからどこに向かうのか。動物を知ることで人間らしさがわかり、人間社会にも応用できる。山本さんの研究に今後も期待したい。

この連載の記事

-

第74回

TECH

白亜紀から続くロマンに惹かれて挑む、浮遊性有孔虫の研究 -

第73回

TECH

出芽酵母を用いて環状DNA発生の仕組みを明らかに -

第72回

TECH

病原細菌が植物の葉の気孔を開いて侵入する仕組みを発見 -

第71回

TECH

原子分解能電子顕微鏡法で、結晶粒境界における添加元素の拡散状況を観察 -

第70回

TECH

有機フッ素化合物を分解する新たな技術を開発 -

第69回

TECH

小中高生の可能性を広げる「次世代科学技術チャレンジプログラム」 -

第68回

TECH

和食に欠かせない魚の安定供給を目指す、持続可能な魚の養殖システム -

第67回

TECH

「見つける・調べる・操る」をキーワードにRNAの化学修飾を探求 -

第66回

TECH

あらゆる元素を扱う無機合成化学で新材料を創出し、社会問題の解決へ -

第65回

TECH

手術後の胆汁の漏れを防ぐ新たなハイドロゲルを開発 -

第64回

TECH

脳内の隙間細胞による、記憶を選んで残すメカニズム解明へ - この連載の一覧へ