【JSTnews8月号掲載】特集2

パンデミック対策から災害レジリエンスへ! デジタル技術で目指す次世代社会の構築

2025年08月12日 12時00分更新

2019年に世界中に広がった新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は私たちの生活に大きな被害をもたらした。パンデミックだけではなく、地震や台風、山火事など、私たちはさまざまな災害のリスクの中で暮らしている。こうした災害に備えて、人命を救い、拡大を防ぐようなレジリエンス(回復力)がある地域づくりや社会システムの構築が求められている。リモート・センシング技術センターの岩野和生理事と東北大学災害科学国際研究所の小野裕一副研究所長は、デジタルサイエンス分野において、科学技術と社会の関わりの重要性を踏まえ、レジリエントな社会の形成に貢献することを志向している。

日米研究者が集いバトンつなぐ

科学技術の社会的意義を発信

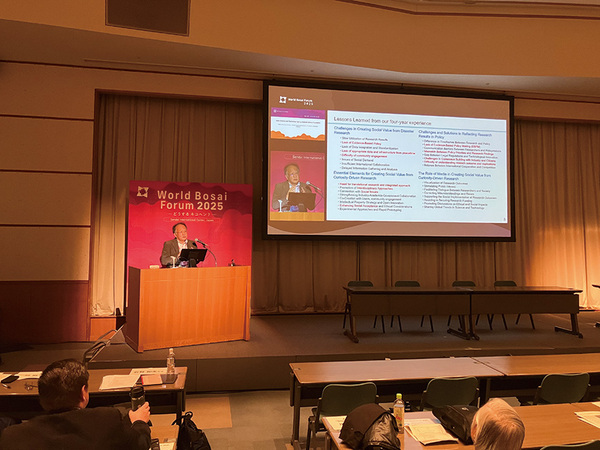

2025年3月、国際会議「WorldBosai Forum(世界防災フォーラム)2025」が宮城県仙台市で開催された。東日本大震災を経験し、30年までの国際的な防災指針である「仙台防災枠組2015-2030」にもその名を冠する地で17年に始まり、第4回にあたる今回は34カ国から延べ5434名が参加した。このフォーラムの1セッションとして開かれたのが「日米国際共同研究とデジタル技術で人類の脅威を越え、豊かな未来に」と題した日米合同シンポジウムだ(図1)。このシンポジウムは、パンデミックを含む将来の災害に備えて、デジタルサイエンス分野と災害に対するレジリエンス分野での知見や教訓について議論するものである。

開催の背景には、JSTのSICORPで設定された米国立科学財団(NSF)との2つの共同研究領域がある。1つはリモート・センシング技術センターの岩野和生理事が研究主幹を務める、2021年から25年にかけて実施された「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により求められる新たな生活態様に資するデジタルサイエンス」領域(以降、デジタルサイエンス領域)、もう1つは東北大学災害科学国際研究所の小野裕一副研究所長が研究主幹を務める、24年に開始した「人間中心のデータを活用した災害レジリエンス研究」領域(以降、災害レジリエンス領域)である。

シンポジウムが開かれたのは、科学技術そのものの探求と社会へ影響を及ぼす困難さに直面した経験と成果を、パンデミック対策から災害レジリエンスへ共有してつなげていくことが求められている、まさにそのタイミングだった。岩野さんは「新しい領域が始まるタイミングで、自分たちの知見を、小野さんを含む災害レジリエンス領域のチームへつなぎ、社会に有効に機能させていくことは極めて大切だと考えました」とその意義を語る。

今回のシンポジウム開催には、科学技術と社会の関係、特に平時からのデータ収集・データインフラの整備やメディア・市民・政策担当者の理解を得ることなどの重要性を多くの人に共有してもらうという目的もあった。現在、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置付けが5類に移行したこともあり、感染状況のデータが公開されていない。しかし、社会にとって必要な基礎的なデータは平時から常に取得・解析され、それらのもたらす意味が適切に公開され議論されていくべきだと2人は考えている。

何が基礎的データとして必須なのか、また平時からこれらのデータ収集・解析をサポートするビジネスモデルや継続的な政策などが今、必要とされている。これは、防災においても同様であり、災害発生時の避難者や避難所での生活に支援を必要とする災害時要支援者がどのくらいいるのかという分析をするためにも、データは必要となるからだ。

感染症に強い社会を再設計

4つの課題は次のステップに

デジタルサイエンス領域が主な目的として掲げたのは、パンデミックに強い社会を再設計することだ。この領域では、数十件の応募の中から技術的な内容と社会への影響のバランスを考え、4件が採択された。麗澤大学の柴崎亮介教授の研究では、行動データをほぼリアルタイムに把握することで、パンデミックだけでなく地震と津波のような複合的災害にも対応することを目指した(図2)。その際、日米での基礎的データのあり方の違いにも着目し、双方共通のデータを用意できること、およびそれらに基づいた有効な解析を示した。その成果の1つとして、モバイルデータによる移動・滞留行動の変化を基に政策に影響を与える基礎となるMVI(Mobility-based Vulnerability Index(モビリティベーストヴァルネラビリティインデックス))などの日米共通の指標を設計し、ハリケーンや台風などとパンデミックが複合的に発生した地域を対象にしたモニタリングの有効性を示した。さらに、それらを従来の指標と融合したUV I(Universal Vulnerability Index(ユニバーサルヴァルネラビリティインデックス))に発展させ、予測手法を開発し、政策立案との連携を図った。

パンデミックでの政策的な意思決定に寄与する疫学的なマルチスケールモデル構築を目指した京都大学の西浦博教授らは、感染者数のデータと予防接種実施者数データを組み合わせた数理モデルを作成。国内での年齢群別の感染防御・免疫のリアルタイム推定をするための枠組みを構築し、夜間滞留人口と感染症流行動向の相関を示した。さらに、データのもたらす意味やその影響をメディアや政策担当者に有効に伝えてきた経験などを共有した。

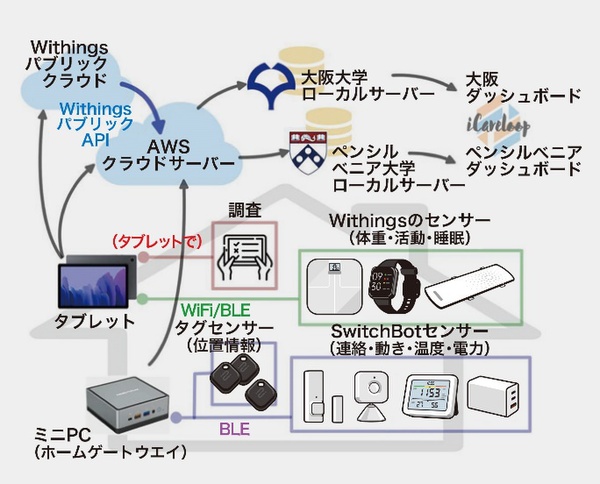

また、京都橘大学の東野輝夫教授らのグループは、感染症流行のために家に閉じこもる生活が続いたことで身体機能や認知機能に悪影響が出てくる「コロナフレイル」の可能性のある高齢者に対して、いかに適切なタイミングで発見し、有効に介入していくかについてを研究。高齢者の孤立や孤独の検知および社会的相互作用を促進する技術の実現に向け、センシングシステム、データ収集基盤や日米の文化的な違いも考慮した手法などを開発した(図3)。介入の1つとして、生成AIを利用したチャットシステムの開発やその有効性などの検証を行った。

大阪成蹊大学の吉川正俊教授らの研究は、パンデミックのデータ収集にあたって、プライバシーをどのように技術的に保護し、データ収集・利用できるかという法的観点も含めた分析に関わるもので、法律学者も参加した文理融合のプロジェクトとなった。その成果の1つとして、京都市の協力によりチャットボットを用いた感染症自己報告システムを開発し、実運用している。デジタルサイエンス領域自体は2025年3月をもって終了したが、それぞれの研究は次のステップに進んでいる。

人間中心にデータを活用する

新たな3課題の研究が進む

現在進行中の災害レジリエンス領域のポイントは、災害に関するデータを、人間の行動や社会的な観点から分析して理解し、人々が利用可能なデータにすること、そして人間を中心にした災害レジリエンスを向上することにある。「2013年にフィリピンを襲ったハイエン(Haiyan)という台風は、政府が高潮の正確な予想を発表したにもかかわらず、多くの人が『高潮』という言葉を理解していなかったために甚大な被害が出てしまいました。こうしたことを防ぐためにも、人間中心のアウトプットにしていく必要があります」と小野さんは話す。こうした視点から3つの研究課題が採択された。

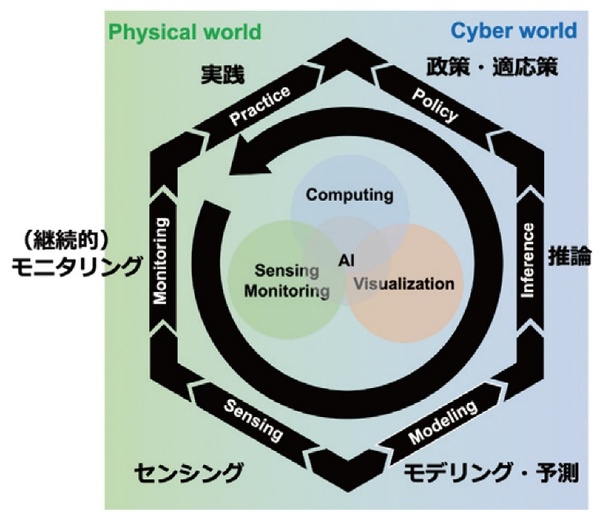

香川大学の梶谷義雄教授らが取り組む課題※は、災害などの緊急事態に遭遇した場合に、重要な事業を継続または早期復旧させるために事前に計画を策定する「事業継続計画(BCP)」とSDGs(持続可能な開発目標)にまたがるもので、中小企業における労働者不足と外国人労働者にフォーカスした内容となっている。東北大学の越村俊一教授らは、災害時要援護者に焦点を当てた人間中心のデータに基づくデジタルツインを構築し、多様な災害シナリオに対して、被災した社会が素早く回復するための方法論を、仮想災害都市に展開されるシミュレーションを通して導き出す(図4)。

また、京都大学の田中智大准教授らの研究チーム※は、洪水氾濫解析を実施し、熊本県と米フロリダ州を対象地区とした社会調査や、住民の適応行動を表現するマルチエージェントモデルの構築を進めている。日米間で共同研究を行う意義について小野さんは「両国における災害に対する認識の違いはあるものの、新たな災害が起こり得るという点では共通しており、共同プロジェクトを進めることで、補完し合う経験やデータが役立つはずです」と述べる。

※米国側パートナーは2025年5月よりin-kindで共同研究を継続している。(2025年6月末現在)

何をどう伝えるかも議論の焦点

メディアの役割を改めて確認

2つの領域をつなぐ役割も担った日米合同シンポジウムでは、どのような議論があったのだろうか。焦点の1つは、データを統合的に扱うことだったという。岩野さんは「東日本大震災でも、新型コロナウイルス感染症のパンデミックでも、データを集めただけで終わっている部分があります。平時から必要なデータが集まってくるような構造、例えばビジネスモデルの構築や継続的な政策のサポートを作っておくことが必要です」と述べる。

コミュニケーションの大切さも議論に挙がった。「研究者がメッセージを出すだけでは、世の中の人は理解してくれません。どんなメッセージをどのように発信すれば伝わるのか、また、社会からの理解と共感・賛同を得ること、それらを継続的な政策立案に持っていくためのエビデンスの構築などもシンポジウムの焦点の1つとなりました」と続ける。こうしたことを議論するにあたって、一般公開したセッションでは、マスメディアの関係者も話題提供のプレゼンテーションとパネルディスカッションに参加した(図5)。

ディスカッションでは、デジタルサイエンスに詳しくないコミュニティーにもどのように気付きやきっかけを提供し、災害時の適切な避難行動へつなげていくことができるか、デジタルサイエンスが世の中に影響を与えていく方法について議論が交わされた。また、データ収集の仕組みは一種のインフラであり、整備へのコンセンサスを得るためにはメディアの役割も重要だということが、改めて確認されたという。

後続の研究領域を立ち上げ

防災庁発足に向け知見を提供

デジタルサイエンス領域は終了したが、研究はこれからも続いていく。柴崎さんと西浦さんは、この領域での研究をきっかけとした研究提案が、JSTのCRESTに採択され、今後は人の行動と気象のリアルタイム予測を通じ、感染症流行の予測の研究基盤を作ることを目指している。東野さんはコロナフレイル対策として、最小限のセンサーで高齢者の状態を把握するシステムを構築し、スタートアップの起業も視野に入れている。吉川さんのプライバシー保護についての研究は、公衆衛生、情報学、法学、社会学などの多様な専門領域を有するチームで議論を続けていく。

一方で、これから本格化する災害レジリエンス領域について小野さんは、一番大事なことは「社会に影響を与えることだ」と語る。そのためには、異なる分野の研究者や評価委員の参加も必要だ。人文学系の研究者、企業や日本政策投資銀行のメンバーなども参加し、各課題のメンバーとの意見交換を通じて、互いに学び合いながら進めていく。「いつか来る災害に対して私たちの研究成果がどれくらいの効果を持つのか、定期的に社会に発信する場を作っていきたいですね」。

政府は、2026年度に防災庁を発足させることを計画している。これらの知見は、新たなシステムを設計する上で役に立つだろう。今回の領域で得られた成果をまとめ、政策関係者に理解してもらえる形で提言することで具体的な政策につながることを期待していると話す岩野さん。「若い研究者は論文を書くために研究を深く掘り下げることも大切ですが、研究主幹である私たちは、成果を発信することで社会に影響を与え、この分野をより一層発展させていく必要があると感じます。日米の研究者たちがこんなに一生懸命研究しているということを一般の方にも知ってほしいですし、研究に参加してくれる人が増えると願いたいです」と小野さんは力強く語った。

この連載の記事

-

第66回

TECH

あらゆる元素を扱う無機合成化学で新材料を創出し、社会問題の解決へ -

第65回

TECH

手術後の胆汁の漏れを防ぐ新たなハイドロゲルを開発 -

第64回

TECH

脳内の隙間細胞による、記憶を選んで残すメカニズム解明へ -

第63回

TECH

地磁気の約200万倍・110テスラの磁場を発生する、移動可能な小型磁場発生装置を開発 -

第62回

TECH

女王を中心とした分業制社会をつくるハダカデバネズミの行動を解明 -

第61回

TECH

量子ビームが生み出す新しい細胞培養用ゲル材料 -

第60回

TECH

海水の温度差を利用し発電する、持続可能な再生可能エネルギー -

第59回

TECH

脱炭素への道筋を論理的・定量的に提示する「社会シナリオ」とは? -

第58回

TECH

アンデス・アマゾン考古学で探る人と自然の共生システム -

第57回

TECH

「誰」を優先対象とすべきか、ポストコロナ時代の新型コロナワクチン接種 -

第56回

TECH

食虫植物が獲物を捕らえる「感覚毛」の全容解明に一歩前進 - この連載の一覧へ