マイクロソフトが「“業界特化”のAIを創る」ユースケースを披露

イオン独自の景気指標、ナガセの英作文自動添削 ― 広がるAzure OpenAIの業界特化事例

2024年06月25日 09時00分更新

日本マイクロソフトは 、2024年6月24日、生成AIサービスの導入事例に関する説明会「GenAI Customer Day」の第2弾を開催した。

今回紹介されたのは、同社が企業向けに推進する「AIを使う」「AIを創る」シナリオのうち、「“業界特化”のAIを創る」事例だ。

日本マイクロソフトの執行役員 常務 クラウド&AIソリューション事業本部長である岡嵜禎氏は、「生成AIの適用は、(職種や業界を問わない)ホリゾンタルな領域から、職種や業界に特化した領域へと進んでいる。業界特有のビジネスプロセスや課題に踏み込んだ事例が増えてきた」と説明する。

同社の「Azure OpenAI Service」を活用する企業を代表して登壇したのが、リテール業界のイオンと教育業界のナガセだ。

イオングループ:“現場のプロ”の声を可視化する独自の景気インデックスを開発

イオンのチーフデータオフィサー (CDO) / データイノベーションセンター長である中山雄大氏は、今回紹介する生成AI事例は「100%内製で作っている」と強調した。

イオングループでは現在、データドリブン経営を目指して「データをつないで顧客ニーズを多面的に理解する」「データで体験価値向上と利益最大化を両立させる」という2つのデータ活用方針を掲げている。

より具体的に言えば、スーパーマーケットに留まらない同グループの多様な顧客接点(データ)を統合して、顧客のことを深く理解する。そして蓄積したデータを、体験価値向上につながるような取り組みに“どんどん活用”していく。こういう方針だ。

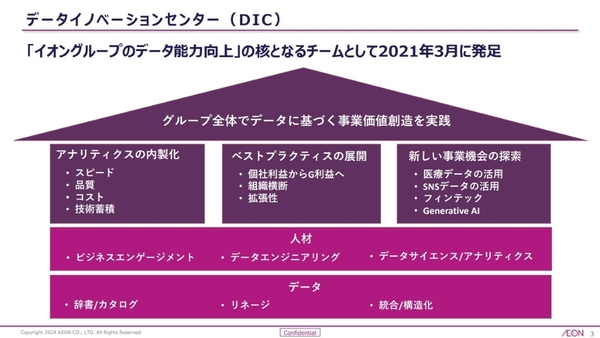

AIや機械学習を利用して、実際にデータを活用していくために発足したのが「データイノベーションセンター(DIC)」である。同グループの「データ能力向上」の中核として、データサイエンティストやデータエンジニアリング、ビジネスエンゲージメントといった人材を集約し、アナリティクスを内製化して、新たな事業機会を模索する。

この体制から生まれた生成AI事例のひとつが、「商品説明自動生成AI」だ。Eコマース向けの商品情報やセールスコピーなどの下書きを、生成AIが作ってくれる。膨大な商品を扱う従業員の業務効率化に寄与するとともに、説明文の品質担保や顧客体験の向上も期待できるとする。

実際に同グループ内のECサイトで利用してみたところ、セールスコピーの検討工数が60%削減されたという。「ハルシネーションの問題もあるため人間による確認は必要だが、ゼロから文章を考えるよりは効率が上がる」と中山氏。

品質の担保についても、PoCでは従来手法と比べてPV(ページビュー)が増加することが検証できたという。

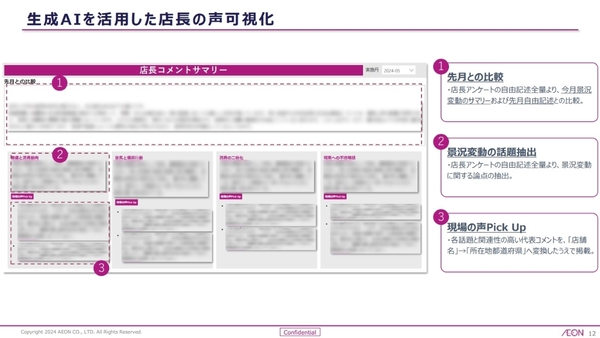

もうひとつ紹介された取り組みが、イオン独自の「景気インデックス」だ。

従来の景況指標は、タイムラグがある、消費者の生活実感と乖離している、といった課題があり、小売の現場では活かしづらかったという。そこで、イオングループの売上実績(POS)データと“現場のプロ”である全国の店長への月次アンケートデータを集約し、生成AIに要約させて「地域別・業態別の景気動向」として見える化した。

「各店長は、常にお客様のことを見ている。それを“人のセンサー”として集めて、イオン独自の景気指標を作った。店長の洞察力から、日本全体もしくは地域別の景気を時系列で把握でき、それを基に店舗オペレーションを変えられる」(中山氏)

この独自の景気インデックスは、現在はイオングループの現場でのみ活用されているが、今後は外部に展開することも検討しているという。

ナガセ:学習機会が限定的な「英作文」を生成AIが千本ノック、今後は「情報Ⅰ」のプログラミングにも拡大

続いて登壇したのが、ナガセのAI 教育開発部長である山野高将氏だ。

ナガセは、全国に1100校以上を抱える「東進ハイスクール」を中心に、幼児からビジネスマンまで、社会・世界に貢献する人材を育成するための教育サービスを提供する。

同社はこれまでも、AIを活用した教育変革に取り組んできた。2019年には、200億問超の解答データを分析して、志望大学に最適な演習を提案する「志望校別単元ジャンル演習」をリリース。演習を完全達成した生徒の志望校(国公立大学)の合格率は、7割を超えているという。

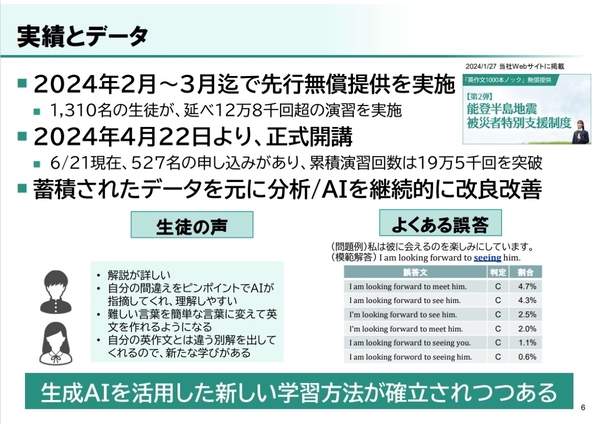

そのナガセが新たな取り組みとして披露したのは、生成AIを活用した英作文の自動添削サービス「英作文1000本ノック」だ。

英作文は、受験やビジネスの必須スキルである一方で、教育現場では十分に指導されてこなかった。そこでナガセが持つ、添削ノウハウや問題解答データといった“教育知見”と、最新のLLM(大規模言語)を組み合わせた自動添削サービスを、Azure OpenAI Serviceを使って構築した。

「英作文の指導は難易度が高く、時間もかかる。先生個人のスキルに依存するため、生徒の学習機会は限定的なものにとどまっていた。これを生成AIで解決しようと考えた」(山野氏)

同サービスは、2024年2月から3月にかけて無償で先行リリースされ、1310名の生徒が利用した。4月22日には有償の定期講座として正式リリースし、現在は527名が受講を申し込み、累計演習回数は20万回に届こうとしているという。今後も、よくある誤答などの蓄積データを基に、継続的に改善を加えていく予定だ。

さらに、新課程で必修化された「情報Ⅰ」のプログラミングを対象としたAI演習サービスも、近日中にリリース予定だ。

山野氏は、「生成AIは人の曖昧な部分を解釈した上で、何がよいかを提示してくれる」ため「教育と生成AIとの相性は非常に良い」

と語る。そのうえで、「AIソリューションを作るだけでは生徒には届かない。人を動かすのは人であるため、マイクロソフトと連携して、人が得意な部分とAIが得意な部分を組み合わせ、生徒に最適化された教育を実現していきたい」と意気込みを語った。

生成AIはマルチモーダル・マルチLLMがトレンドに

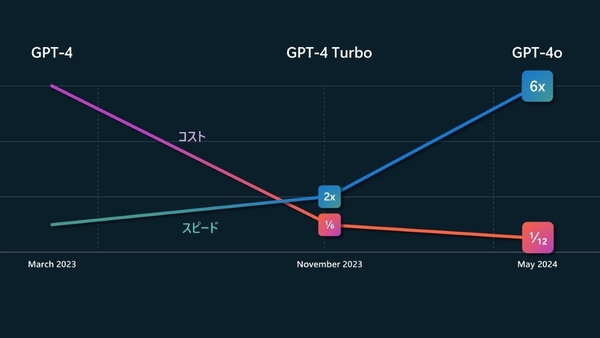

直近のAzure OpenAI Serviceのアップデートに関しては、OpenAIの最新の生成AIモデル「GPT-4o」が利用可能になっている。GPT-4oは、2023年5月にリリースされたGPT-4と比べ、パフォーマンスは6倍に、コストは12分の1に最適化され、音声や画像の入出力にもマルチモーダルで対応する。「重要なポイントとしては、レスポンスが高速化されており、対話型アプリもストレスがなく利用できること」と岡嵜氏。

すでに、伊藤忠商事やサイバーエージェントなどの国内ユーザー企業が、GPT-4oの活用を開始している。

最後に岡嵜氏は、「2024年以降の生成AIはマルチモーダル化が加速していく。モデルに関しては、これまではLLMが中心だったが、より少ないパラメーター数のSLM(Small Language Model)などが登場し、環境に合わせて適材適所でモデルを組み合わせる“マルチLLM”が、実装の中心になっていくのではないか」と展望を述べた。