パナソニック ホールディングス(以下パナソニックHD)は、「くらしコミュニティプラットフォーム」を活用した地域活性化支援に取り組んでいる。その成果のひとつが、京都市右京区との合同プロジェクト「心身の健康を支える地域密着型デジタルプラットフォーム」だ。

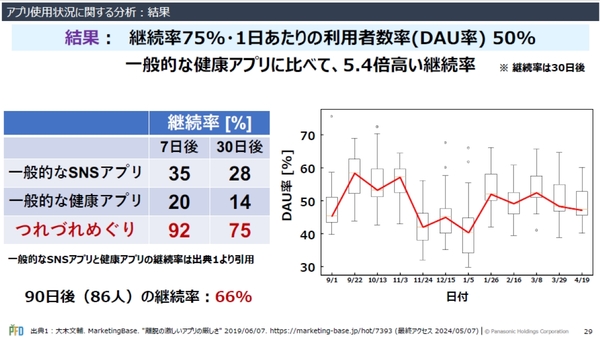

その中で仮想散策アプリ「つれづれめぐり」を活用したシニア層の健康増進に取り組んでおり、アプリの30日後の利用継続率が75%と、一般的な健康アプリに比べて、約5.4倍という高い水準に達している。その秘密はどこにあるのか。

退職後シニアと地域のつながりに着目したプロジェクト

「くらしコミュニティプラットフォーム」は、その名の通り、くらしを支えるコミュニティをデジタルの力で支えることを目的に展開されている。

パナソニックHDの技術部門プラットフォーム本部ヒューマンエクスペリエンス革新室 総括担当の飯田恵大氏は、「日常的なくらしのニーズを地域内で充足させるために、デジタルを介して地域資源を効果的に活用する。さらに、社会とのつながりを処方して、諸問題を解決する『社会的処方DX』を実現するプラットフォーム」と位置づける。

その上で、同社が着目したのが「退職後シニアと地域のつながり」である。

退職したシニアは、それをきっかけにライフステージが大きく変化する。職域との関わりが減る一方で、生活基盤となる地域とのつながりを見直し、新たな関係を構築したり、生活の質を変えたりするタイミングといえる。だが、現実的には、日常的な外出が減少し、他者との接点の動機が減り、接点の機会そのものも少なくなるという状況が生まれやすい。

「地域とのつながりには強制力がなく、自ら関係構築の機会をつくる必要がある。また、これまでの地域社会との接点づくりでは、なにかに参加するといった大きな行動変容が必要になった。デジタルを活用することで、まずは地域の情報を収集するところからスタートでき、段階的な行動変容によって地域との接点を作ることができる」と飯田氏。

実際に、早い場合には約3カ月で段階的な行動変容が進み、半年間で大きな変化につなげられることがわかっているという。短期的な成果では、外出機会の創出や他者との接点づくりに貢献でき、その結果、孤立や孤独、フレイルや要介護の予防につながる。

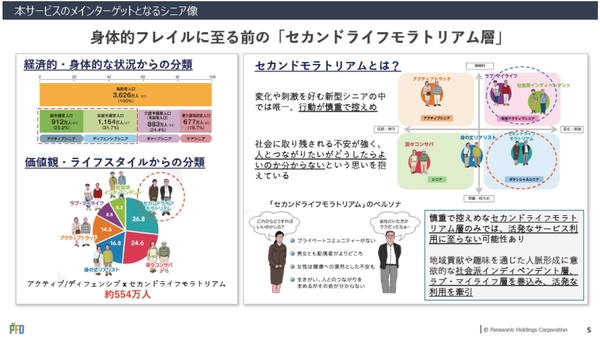

シニア層は、経済的および身体的状況をもとに、就労健常層の「アクティブシニア」、非就労健常層の「ディフェンシブシニア」、介護予備軍となる「ギャップシニア」、要介護認定者などの「ケアシニア」に分類される。また、価値観やライフスタイルに基づいても6つに分かれ、その中で最も多いのが、26.8%を占める「セカンドライフモラトリアム」と呼ばれる層だ。行動が慎重で控えめな傾向があり、人とつながりたいがどうしたらよいかわからないという層になる。

「セカンドライフモラトリアムは、外出の機会が減る傾向にあるシニア層ともいえ、身体的フレイルに陥りやすい。この層に地域コミュニティに参加してもらったり、地域サービスを利用してもらったりするには、地域貢献や趣味を通じた人脈形成に意欲的な『社会派スンディペンデント層』、『ラブ・マイライフ層』を巻き込んで、コミュニティをけん引してもらう必要があると考えた」(飯田氏)

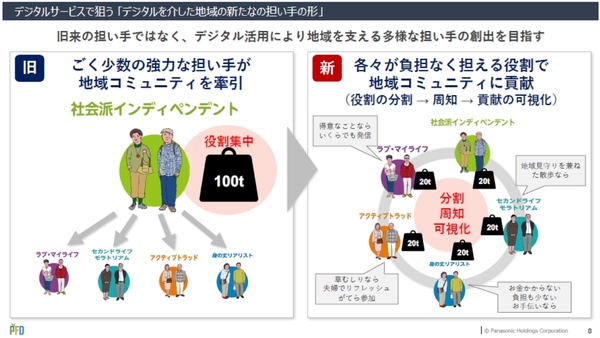

また、これまでの地域コミュニティでは、ごく少数の強力な担い手がけんする傾向が強かった。デジタルを活用することで、それぞれが負担なく、地域コミュニティに参加できる環境を構築できる。セカンドライフモラトリアム層なら地域の見守りを兼ねた散歩で貢献したり、ラブ・マイライフ層なら得意な領域で情報発信したりと、人々が役割を分割しながら、参加の機会を増やす仕掛けにも取り組んだという。

30日での使用継続率は75%、地域に興味を持ってもらうための歩数計測アプリ「つれづれめぐり」

今回の京都市と取り組む「心身の健康を支える地域密着型デジタルプラットフォーム」は、くらしコミュニティフラットフォームをベースに、仮想散策アプリ「つれづれめぐり」を活用。日々の歩数に応じて地元の街を仮想的に散策し、知らなかった地元の情報を入手したり、近隣住民との緩やかなつながりを提供する、外出機会や他者接点機会の創出を支援するサービスだ。

アクティブシニアとディフェンシブシニアにおける「セカンドライフモラトリアム層」をメインターゲットとして構築されている。

当初は、京都市右京区に拠点があるNPO法人 みのりのもり劇場から約30人が参加して、約1年間の準備期間の中でサービス内容を検討。その成果をもとに、京都市右京区役所保健センターの保健福祉部健康長寿推進課との連携により、2023年8月から2024年2月まで実証実験が実施された。

アプリの機能としては、4000歩歩くと「耳寄りスポットの紹介」として地域情報やおすすめ情報を入手でき、その興味をもとに現地に訪れてもらう機会を創出する。また、新たなお店のオープンや地域イベントの開催など、旬な街の情報を共有する「みんなのスポット情報」や楽しみながら健康増進ができる「歩数ランキング」も用意する。

歩数や投稿実績、他者のプロフィール閲覧といった行動を評価するコイン機能も実装。地域イベントに参加した際にはスタンプも提供される。コインやスタンプは、地元店舗や公共施設で利用できるクーポンと交換できる。現状は割引クーポンがメインだが、将来的には余剰施設や遊休施設といった地域資産を活用して、民間に頼らない持続的な報酬を用意することも想定している。

また、アプリ利用者を対象にしたアフタートークの場も設け、2024年5月17日には、右京区役所や太秦キネマキッチンでイベントを開催。アプリ利用者同士の交流を促進したり、実証に参加したコアメンバーが中心となって、これまでの活動を振り返ったりした。

健康増進アプリの多くは歩数を計測し、それをもとにサービスを提供するが、つれづれめぐりは、利用提案の入口は歩数計測であるものの、サービスの主軸は地域情報の発信、結果として健康増進につながっている点が特徴といえる。

飯田氏は、「歩数計測をもとに、ストイックに歩くという仕組みではなく、地域に関心を持ってもらい、そこを訪れ、楽しみながら、歩数を伸ばしているという点に違いがある。それが使用継続率の高さにつながり、実証実験では、想定以上の継続率に驚いている」と語る。

累計参加者は83人で、利用者の72%がメインターゲットとしている60代以降。退職後シニアは60人で、女性が約6割を占めている。一般的なSNSアプリは30日後の使用継続率が28%、一般的な健康アプリでは14%に留まっているが、つれづれめぐりでは75%という高い水準を維持。90日後の継続率も66%となる。

また、37%の利用者がアプリ使用前よりも、歩数が増加したと回答しており、平均で1日あたり1113歩の増加がみられるという。「1日あたりの利用率が高く、平均して2日に1回は使われている。地域情報が基になっているため、実生活に紐づいたアプリとして、日常的に使われている」(飯田氏)

現在、実証実験であるため、累計参加者は83人に留まっているが、今後、利用者数の増加にあわせて、より詳細に比較を進めていくという。