今回のひとこと

「成長期の松下電器のなかに深く浸透していた経営の基本的な考え方が薄れつつあると感じた。経営の基本に立ち返って、持っているポテンシャルをフルに発揮できれば、社会に大きなお役立ちができ、事業は自ずと成長に転じるはずという確信ができた」

(パナソニック 楠見雄規社長兼グループCEO)

パナソニックは、2022年4月から、持株会社制に移行する。それに先立ち、2021年10月1日からカンパニー制を廃止し、新たな事業体制に移行した。

2021年4月にCEOに就任し、6月には社長に就任した楠見雄規氏は、10月1日付で、グループCEOに就任。同時に、グループCSO(チーフ・ストラテジー・オフィサー)も兼務している。2022年4月の持株会社制への移行に伴って、パナソニック ホールディングスを設立。楠見氏は社長兼グループCEOの肩書になりそうだ。

経営理念が浸透していないことに危機感

楠見社長兼グループCEOは、緊急事態宣言が出ていない期間に、国内約10ヵ所の生産拠点などを訪問し、従業員や幹部との積極的な対話を行ってきたという。

「パナソニックグループは、モノづくりや技術、商品、サービスなど、事業に関わるあらゆる領域において、大きなポテンシャルを持つ集団であり、すばらしい人材に恵まれていることを再認識した」としながらも、ひとつの不安を口にする。「成長期の松下電器のなかに深く浸透していた経営の基本的な考え方が、薄れつつあると感じるような場面もあり、反省する機会にもなった」

そして、「薄れていた経営の基本に立ち返って、持っているポテンシャルをフルに発揮できれば、各事業の競争力が高まり、結果として社会に大きなお役立ちができ、事業は自ずと成長に転じるはずだという確信ができた」と語る。

2020年11月に新社長人事が発表されて以来の約1年間、楠見社長兼グループCEOは、創業者である松下幸之助氏の言葉や、経営理念に言及することが多かった。むしろ、それを意識的に発信してきた印象を受ける。

その楠見社長兼グループCEOが、現場を回った結果、社内に経営理念などが浸透していないことに、より危機感を強めたのだ。

「創業者自身、1982年の経営方針発表会の場では、経営基本方針をないがしろにしていることに、厳しい口調で警鐘を鳴らし、1989年の創業者の逝去後には、その浸透が、さらに弱くなっていったのが実態である」と、厳しい見方をする。

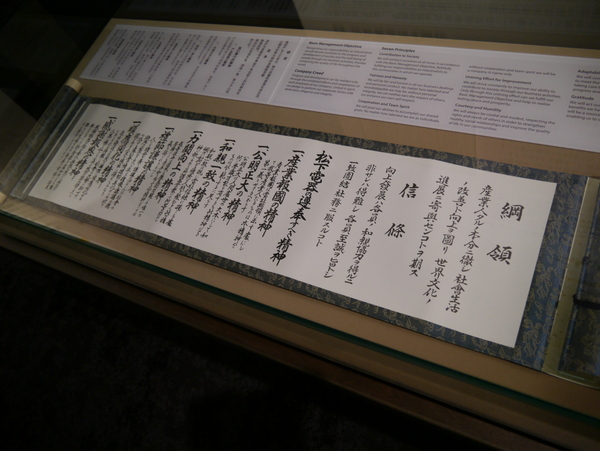

創業者の松下幸之助氏は、綱領、信条、七精神をはじめとした経営理念や、それを実践していく基本的な考え方を、経営基本方針と位置づけ、社内に徹底してきた。

しかし、それがかつてのように浸透していないのは確かだ。創業から100年以上の歴史を持ち、創業者の逝去からも30年以上の時を経て、創業者と直接会ったことがある社員は、ほぼ皆無ともいえる状況だ。津賀一宏会長も、楠見社長兼グループCEOも一度も会ったことはないという。薄れていくのは、当然といえば、当然かもしれない。

この連載の記事

-

第600回

ビジネス

個人主義/利益偏重の時代だから問う「正直者の人生」、日立創業者・小平浪平氏のことば -

第599回

ビジネス

リコーと東芝テックによる合弁会社“エトリア”始動、複合機市場の将来は? -

第598回

ビジネス

GPT-4超え性能を実現した国内スタートアップELYZA、投資額の多寡ではなくチャレンジする姿勢こそ大事 -

第597回

ビジネス

危機感のなさを嘆くパナソニック楠見グループCEO、典型的な大企業病なのか? -

第596回

ビジネス

孫正義が“超AI”に言及、NVIDIAやOpen AIは逃した魚、しかし「準備運動は整った」 -

第595回

ビジネス

DX銘柄2024発表、進行する日本のDX、しかし米国よりもここが足りない!! -

第594回

ビジネス

自動車工業会は、今年もJapan Mobility Showを開催、前身は東京モーターショー -

第593回

ビジネス

赤字が続くJDI、頼みの綱は次世代有機EL「eLEAP」、ついに量産へ -

第592回

ビジネス

まずは現場を知ること、人事部門出身の社長が続くダイキン -

第591回

ビジネス

シャープが堺のディスプレーパネル生産を停止、2期連続の赤字受け -

第590回

ビジネス

生成AIに3000億円投資の日立、成長機会なのか? - この連載の一覧へ