京都市と進める「くらしコミュニティプラットフォーム」の実証実験

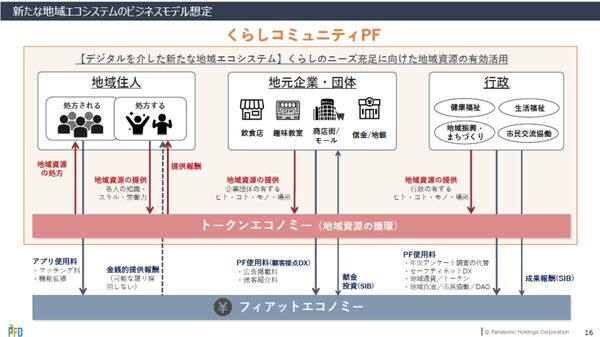

くらしコミュニティプラットフォームは、地域住人、地元企業・団体、行政の3者が連携できるよう設計され、社会課題解決につながる活動に対してインセンティブを提供しながら、トークンエコノミー(地域資源の循環)を目指すデジタル共通基盤である。

ビジネスモデルは、サービスの主体となる行政や地域企業、団体などから、プラットフォーム使用料を徴収する。使用料の中には、プラットフォームを活用した年次アンケート調査の実施や住民の移動状況の把握、地域通貨の活用促進、セーフティネットDXの実現なども含まれる。

「行政では定量的、客観的あるいは継続的なデータ収集が難しいという状況にあり、アプリを通じてデータを収集するという手段もとれる。また、地域の商店などは、アプリを自ら作ることは難しいが、プラットフォームやその上で提供されるアプリを活用して、地域住民との接点を強くすることもできる」(飯田氏)

京都市では、民間企業が京都市をフィールドに、新たなサービスを社会実装する「KYOTO CITY OPEN LABO」を実施しており、パナソニックグループも参画。くらしコミュニティフラットフォームを活用した活動を展開してきた。

今回の京都市右京区のプロジェクトの他にも、京都市の都市計画局住宅室住宅政策課との連携により、京都市西京区の洛西ニュータウンのまちづくりにおいて、同プラットフォームを活用。2万5000人が住み、高齢化が進む同地区で、新たなサービスの創出や地域資源の活用を進めているところだ。2024年度からは、UR都市機構も実証実験に参加する。

また、京都市北区および上京区では、高級住宅街と学生の街という特徴を捉えた地域振興支援を開始する予定で、こちらは京都信用金庫やスーパーのイズミヤと共創を進める。

飯田氏は、「右京区での実証をもとに、実用的なプロファイリング技術や、Web3技術を開発している。2024年度は、京都市内の特徴が異なる3つのエリアにおいて比較実験することで、どんな環境においてアプリの効果が生まれやすいのかを検証する」と今後の展望を述べる。

自治体などを中心に、アプリを健康増進に利用する動きや、シニア向けサービスにデジタルを活用する動きはあるが、一部ユーザーの利用に留まったり、継続性に問題があったりするケースが多い。パナソニックHDの地域情報をベースにした今回のプロジェクトは、こうした課題を突破するひとつの切り口になりそうだ。実際、自治体以外にも、まちづくりを進めるゼネコンやデベロッパーなども同プロジェクトに関心を寄せているという。