最新ユーザー事例探求 第57回

データ分析ツール「Domo」採用、現場のデータを可視化し業務効率化の「気付き」につなげる

“物流の2024年問題”を転換点ととらえ社内データ活用を進める大和物流

2024年05月22日 08時00分更新

「現場での試行錯誤」をサポートするさまざまな取り組み

なぜ大和物流はDomoを選んだのか。岡氏は「Domoならば、データがあれば社員自らがすぐに(分析や可視化を)実行して、自ら修正もできる。つまり『トライ&ラーン(試行錯誤)』ができる」からだと説明する。

実は大和物流では、Domo以前にもデータ分析ツールを導入していた。ただし以前のツールは、データ指標の追加やダッシュボード構築に専門的なスキルが必要であり、そうした作業を社外のベンダーに依頼する必要があった。

その結果、新たなダッシュボードが出来るまでに「3、4カ月もかかる」ようなスピード感だったという。当然、これではデータを活用しようという社員の気持ちもそがれてしまう。「最終的には、そのツールにデータを投入して確認する役割の人しか見ていない、誰も使わないツールになってしまいました」と岡氏は振り返る。

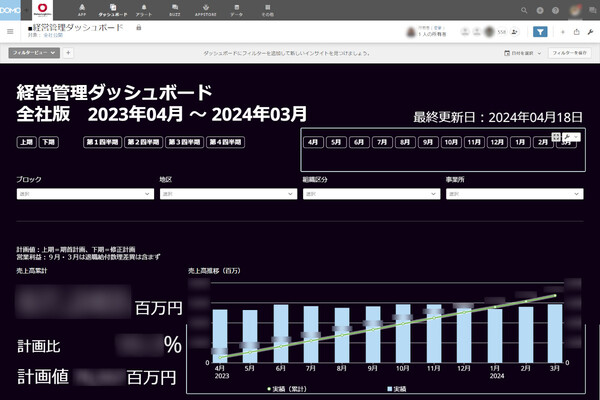

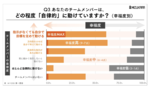

上述したとおり、大和物流ではDomoを「社員自らがトライ&ラーンするツール」と位置付けている。現在は、PCを使う業務職社員ほぼ全員、およそ550名にDomoのアカウントが付与されている。経営指標などのデータについては本社の経営企画部がダッシュボードを開発し、全社公開しているが、その他の各事業所、各部門も必要に応じて個別にダッシュボードを作成、公開できる。

「仕事は現場ごとに異なりますから、仕事に適したデータの見せ方もそれぞれ異なります。ただし、ある事業所で『このデータはこう見せたら使いやすい』というものが出来たら、それをほかの事業所に横展開することができます」

各現場におけるダッシュボード開発は、情報システム部からも支援を行っている。

「情報システム部の業務支援グループが(Domo運用の)事務局となって、データやページ(ダッシュボード)の管理を行い、セキュリティ対応も行いながら進めています。各事業所、各部門がDomoを触りながら試行錯誤するものを、業務支援グループが監修し、データの見せ方やデータ連携の方法を支援して、最終完成版にしていくかたちです」

開発をすべて現場に任せてしまうと、たとえば、作ったものの利用されないダッシュボードが残り続けたり、不正確な(精度の低い)データを使って分析を行ってしまったりといった問題も発生しうる。取り組みの中心を担う事務局を置くことで、一定のガバナンスを効かせているわけだ。

こうした取り組みの結果、大和物流のDomo環境では761のダッシュボード(Domoでは「ページ」と呼ぶ)が公開されている。そのうち全社公開のものは217ページ、各事業所/部門内だけで公開するものは544ページだという(いずれも取材時点の数字)。

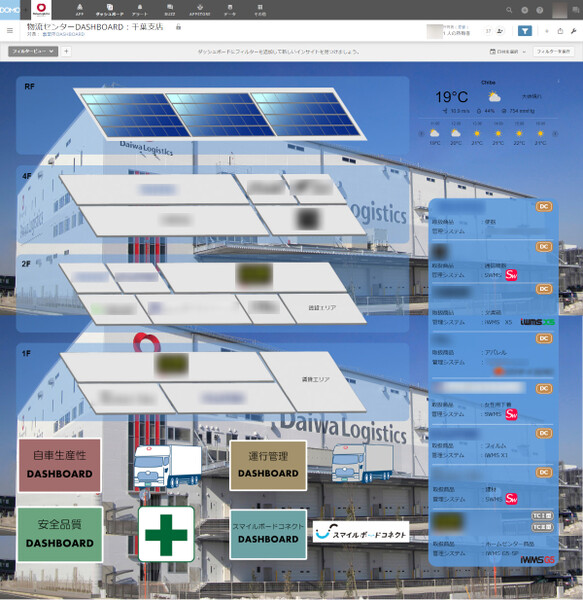

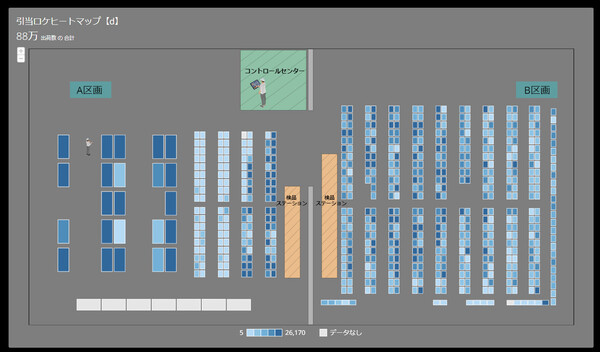

物流現場で使われている各種システムとの連携も進めている。たとえば倉庫管理システム(WMS)、バース管理システム(トラックが停車して荷物の積み下ろしを行う倉庫スペースの予約管理システム)などをデータソースとして、業務の効率化に役立つような可視化が行われている。最近では、こうしたシステムの導入とDomoでのデータ可視化を並行して進めることも多いという。

「こうしてデータを可視化することで、『なぜこうなっているのか?』という疑問や気付きが現場で生まれます。(現場でのデータ活用は)まさにこういうところからだと思っています」

この連載の記事

-

第66回

ビジネス・開発

懐かしのあの曲が「リバイバルヒット」する時代 エイベックスはAI・データで“バズりの兆し”を先読み -

第65回

ビジネス・開発

Microsoft 365 Copilotの“利用率98%” 全社展開した参天製薬「生成AI活用の現在地」 -

第64回

ビジネス・開発

1000人アンケートはわずか45分間 日本ハム、AI生成の“仮想顧客”分析で商品開発を加速 -

第63回

ビジネス・開発

社員発の“カスタムGPT”は2000個以上 MIXIの「ChatGPT Enterprise」全社導入で起きた2つの変化 -

第62回

ビジネス・開発

監視リソースは2000以上 SBI証券がDatadogによる大規模監視で目指すこと -

第61回

Team Leaders

リード発掘の秘訣は「ベテラン営業の知見×法人DB」 USEN ICT Solutionsにおける営業DXの歩み -

第60回

Team Leaders

規模拡大するSansanが抱えた“成長痛”、Notion全社導入と定着化で克服 -

第59回

ITトピック

「フェリーの待ち時間に仕事がしたい」島しょの自治体・竹富町がM365で進めるDX -

第58回

ビジネス・開発

モノタロウのデータ活用促進、秘訣は“縦に伸ばして横に広げる” -

第57回

ITトピック

米の銘柄をAIで判定する「RiceTag」 検査員の精度を実現する試行錯誤とは? - この連載の一覧へ