3度改良され転送速度がアップ

そんなIEEE 1394は、1995年に標準化が完了したIEEE 1394-1995がベースであるが、この後2000年にはIEEE 1394a-2000 Amendment 1、2002年にはIEEE 1394b-2002 Amendment 2、2007年にはIEEE 1394c-2006 Amendment 3がそれぞれリリースされる。

"Amendment"は「修正」の意味だが、ここでは「追加」と言う方が正確である。転送速度で言えば初代のIEEE 1394-1995と、これに続くIEEE 1394a-2000は100/200/400Mbps、そしてIEEE 1394b-2002とIEEE 1394c-2006では100/200/400/800/1600/3200Mbpsの転送速度が定義されている。

これに加えてIEEE 1394dという仕様も検討されていたのだが、これはシングルモード光ファイバーを利用した接続であり、2013年に検討そのものが中止されたので、IEEE 1394c-2006がIEEEとしては最後の標準化規格ということになる。

以後IEEE 1394/1394a/1394b/1394cと表記するが、各バージョンでなにが違うか? というのが下表だ。

| IEEE 1394各バージョンの相違点 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| IEEE 1394 | 基本となるバージョン。400Mbpsの双方向通信を6ピンコネクターでサポート | |||||

| IEEE 1394a | IEEE 1394のバスアービトレーション(調停)機構を強化。また4ピンコネクターのサポートも追加 | |||||

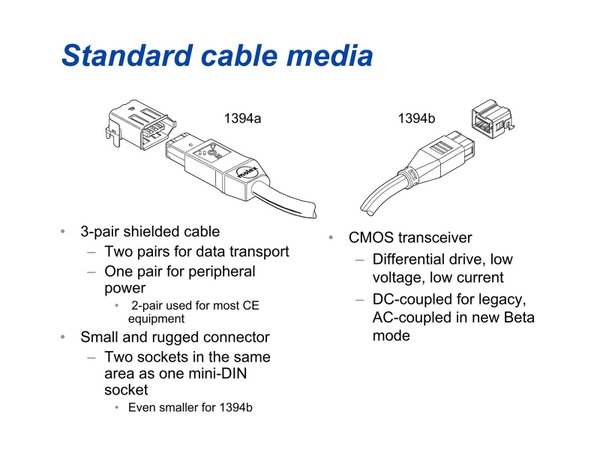

| IEEE 1394b | 800~3200Mbpsの転送モードを追加。これにともない信号の電気的特性を一新。変調方式も変更された(8B/10Bエンコードの採用)。コネクターもIEEE 1394b用の新コネクターに変更。ケーブルの仕様も変更された。後方互換性は保たれているので、1394/1394a用のコネクター(Alphaコネクターという名称になった)を利用することは可能だが、この場合の転送速度は400Mbpsまでとなる。新しいコネクターは9ピン構成で、これはBetaコネクターという名称になった。またUTPケーブルを利用する仕様が追加された。 | |||||

| IEEE 1394c | イーサネットと同じ8P8Cコネクター&ケーブルを利用して転送を行なえるようにした規格。イーサネットのCat 5eケーブルを利用して800Mbpsまでの通信が可能となっている。 | |||||

IEEE 1394は仕様がリリースされてもまだ市場は小さく、本格的に周辺機器が増え始めたのは2000年以降だったと記憶している。なにしろAppleがIEEE 1394を搭載したのが1999年発売のPower Macintosh G3からである。

その2000年にIEEE 1394aがリリースされ、コントローラー類がわりと早くにIEEE 1394a対応をうたい始めたこともあってか、IEEE 1394a対応とする製品も多かった。

理由の1つには、IEEE 1394→IEEE 1394aでは電気的特性に差がなくプロトコル層側の変更だったため、ファームウェアの更新だけでIEEE 1394a準拠をうたったコントローラー類があったからだ(もっともこうした製品が、どこまで本当にIEEE 1394aに対応していたかは定かではないのだが)。

ちなみにIEEE 1394aで追加された4ピンというのは、電源供給を省いたものである。もともとIEEE 1394の6ピンコネクターは、送信/受信がそれぞれ1対の信号線で、これとは別に電源(8~30V、最大1.5A)を供給可能だった。

USBのバスパワーと同じ仕組みであるが、この電源供給に関しては別に電源供給のためのプロトコルが定義されている。4ピンではこの電源ラインを省いて、送受信の2対4本の信号だけを接続するようにしたものだ。

こちらはDV端子として家電(レコーダーやカメラなど)に多く採用されることになった。冒頭で「『原則として』一緒である(多少例外はあり)」と書いたのはこのことで、通信規格そのものは完全に一緒なので4ピンと6ピンの変換コネクターを介してDV端子に6ピンのIEEE 1394/a機器を接続する(あるいはその逆)ことは可能だが、電源は自前で供給する必要がある。

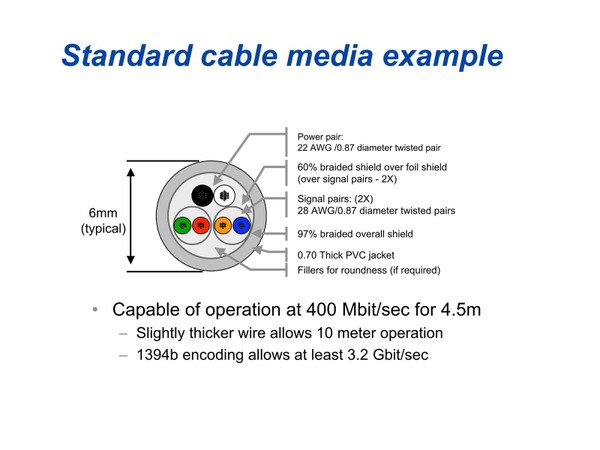

ちなみにIEEE 1394aまでの場合、ケーブル長は「定義上は」4.5mとなっている。定義上、というのは下の画像にもあるように運が良ければ10m程度まで伸ばすことも可能だった「らしい」のだが、あまりそういう使い方を聞いたことがない。

1つのIEEE 1394/aポートに最大64台までディジーチェーンで機器を接続可能であり、この場合ケーブル長が4.5mでは最大288mもの長さになるわけだが、さすがにこれが実際に可能かどうかは怪しい。

IEEE 1394bでは、CAT 5eのUTPケーブルを利用した場合には100Mbpsで最大100m、200Mbpsでも50mまでケーブルを延長できるようになった。

先に書いた通り、IEEE 1394/1394aは100/200/400Mbpsでの転送となっている。ただこれは丸めた数字であって、正確には98.304Mbpsを差動式で送る半二重の通信が基本になり、これの2倍速/4倍速の196.608Mbps/393.216Mbpsが正確な帯域である。したがって100/200/400Mbpsとしてもあまり問題ないだろう。

また信号はNRZではなく0/1/ZのTri stateである。今では少し珍しいが、昔は一般的だった方式だ。またIEEE 1934bでは8B10Bエンコードがサポートされたが、これはPCI Expressなどと異なり、Embedded Clockのためではない。

8B10BエンコードはFiberChannelで利用されていた方法で、データをあらかじめスクランブルしたうえで、ペイロードの5bit目と8bit目に追加のbitを挟み込むことでノイズ耐性を高める仕組みとなっている。信号速度そのものは98.304Mbpsの8/16/32倍速という形だ。

この8B10Bエンコードは当然800Mbps以上の場合で、400Mbps以下は後方互換性を保つためにエンコードは実行されない。

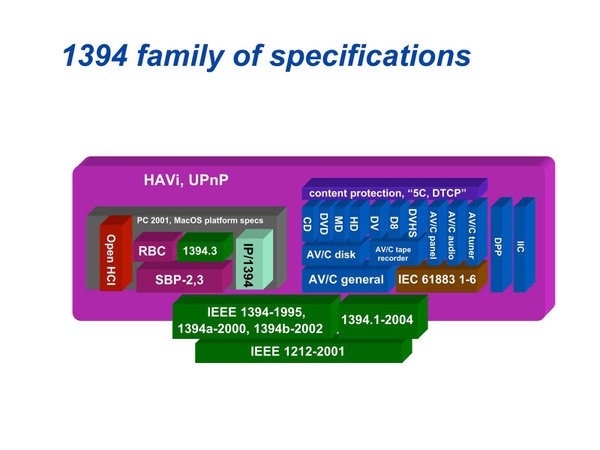

プロトコル層が下の画像である。IEEE 1394/a/b/cはあくまで物理層の規格であり、その上にSBP(Serial Bus Protocol)やSCSIプロトコルのRBC(Reduced Block Command)、OpenHCI(The Open Host Controller Interface)、IEEE 1394.3-2003(IEEE 1394の上でピア・ツー・ピアの通信を行なうプロトコル)などさまざまな上位プロトコルスタックが用意される。

またこれとは別にAV系に向けてIEEE 1394.1-2004(IEEE 1394のバスブリッジの規格)やDTCPに代表されるコンテンツ保護メカニズムなども用意された。

AV系に関しては、まずデジタルビデオカメラなどのデータ量の多い映像機器系で積極的に採用されたこともあり、AV機器をすべてIEEE 1394ベースで接続するといった方向性を志向していた。

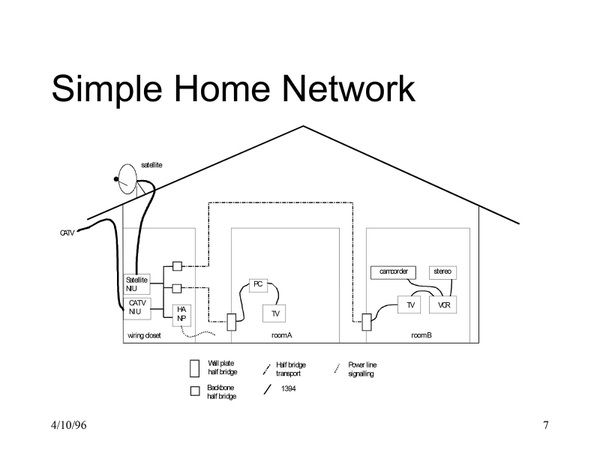

これは1996年4月に1394TAが行なった"Home Networking"というエグゼクティブ・ブリーフィングの資料。室内機器をIEEE 1394で、部屋の間はPLC(Power Line Communication:電源線を利用した通信方法)を利用するというシナリオである

こうした動きを後押ししたのは、1394 TA(Trade Association。URLはhttp://www.1394ta.org/だが、今はこのURLの先は全然違うものになっている)である。こちらは非営利の業界団体であり、IEEE 1394に関わる企業によって1994年に設立された。

1996年の段階でメンバー企業は70社以上あり、IEEE 1394に関わる製品のマーケティングだけでなく、ワークグループを複数立ち上げて、そこの上で仕様策定などの作業もしていた。2000年くらいにはかなり活発に活動しており、このまま進めばIEEE 1394の未来は明るいかと思われた。

1998年のCOMDEXでは、Device Bayなる拡張ベイまで発表された。これは5.25インチドライブと同じ大きさだが、USB 1.1とIEEE 1394aのI/Fを持ち、さまざまなデバイス(ドライブだけでなく、RS-232-Cの拡張ポートを4つもったベイもあった)をHot Plugの形で着脱しながら利用できるというものだった。

この連載の記事

-

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ -

第850回

デジタル

Zen 6+Zen 6c、そしてZen 7へ! EPYCは256コアへ向かう AMD CPUロードマップ -

第849回

PC

d-MatrixのAIプロセッサーCorsairはNVIDIA GB200に匹敵する性能を600Wの消費電力で実現 - この連載の一覧へ