大学生が挑戦。GISを使って過去の災害データを可視化・継承する

東京大学「課題『デジタルツインでミライに/を可視化する』オープン講評会」レポート

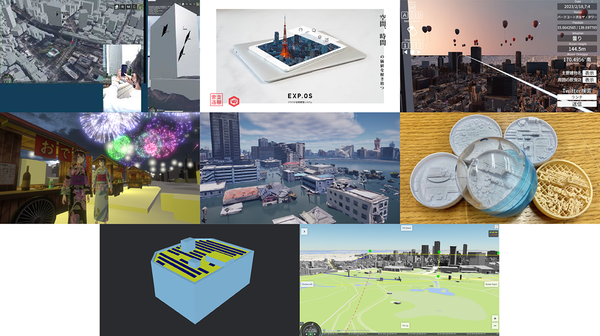

渋谷の変遷、感染症の歴史、津波避難の記録など、さまざまな事象を可視化した5作品

残りの5つの作品についても紹介していこう。いずれも完成度が高く、技術的な観点だけでなく、扱うテーマを調査し、何を伝えるべきかがしっかり整理されている作品ばかりだ。以降は発表順となる。

「渋谷の変遷」

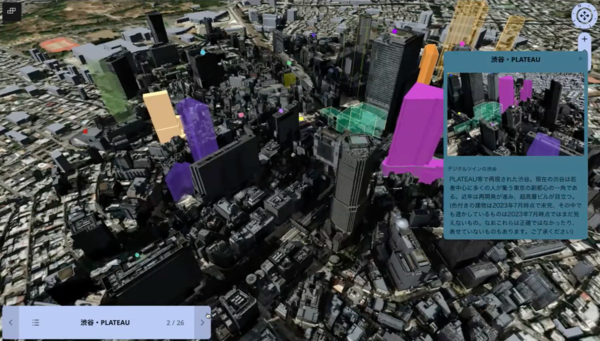

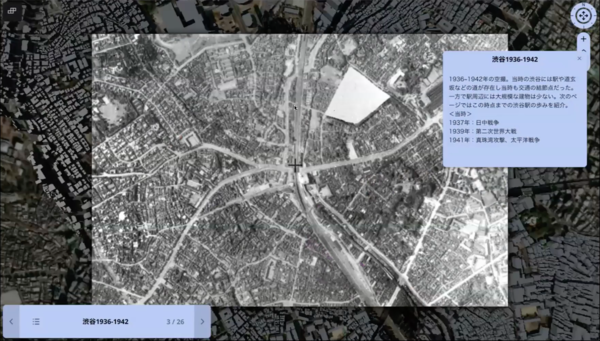

現在「100年に1度」といわれる大規模な再開発が行われている渋谷。渋谷のこれまでの歩みと、次の100年間でどのような風景が広がるかを「Re:Earth」上で可視化した作品。変わり続ける渋谷に人類の歴史を感じ、同時に未来の作り方について考えてほしいとの思いから制作したという。

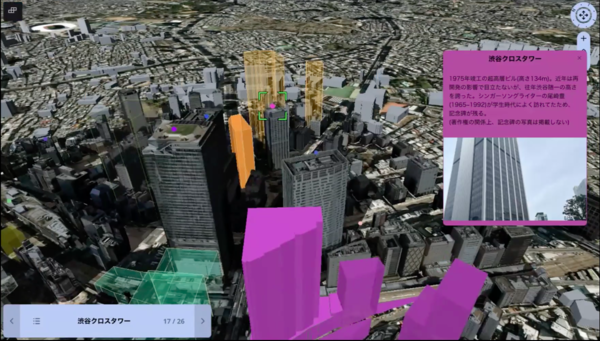

戦前から始まり第2次世界大戦中の空襲被害、戦後の発展を経て、パルコや109が建ち若者が集う街になっていく。そして渋谷スクランブルスクエアやMIYASHITA PARKのほか、さらなる開発が進む渋谷の歩みが時系列で語られる。ユーザー自身で探索することも可能となっている。

色付けされた建物はまだPLATEAUのデータに反映されていないもの。透過の建物は建設予定のものとなっている。

内山氏は、PLATEAUとGISマップを組み合わせ、ストーリーテリングで見せるひとつのモデルになっていると評価する。PLATEAUのデータはあくまでスタティックデータであり、今の時点とも昔の時点とも異なる部分はある、それを使って都市の変化を可視化するというのはよい着眼点だと語る。一方で、そこに、よりミクロな視点が加わると文化の変化も合わせて表現できたのではないかとする。

渋谷は好きな街だというちょまど氏は、ヒストリーを地図に重ねて写真と一緒に見せてくれる壮大な物語を見ているようでとても楽しかったと述べた。宮坂氏は渋谷を変化の象徴として捉えた点を評価した。ただ、「考えるべき未来は何か?」という問いがもっとストーリーの中に入ってきてもよかったのではないかと語った。

「逆行して見る太平洋戦争」

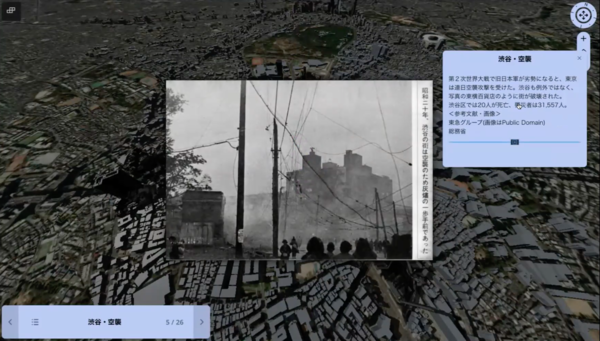

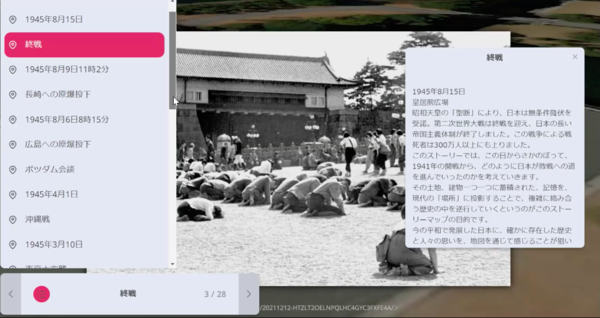

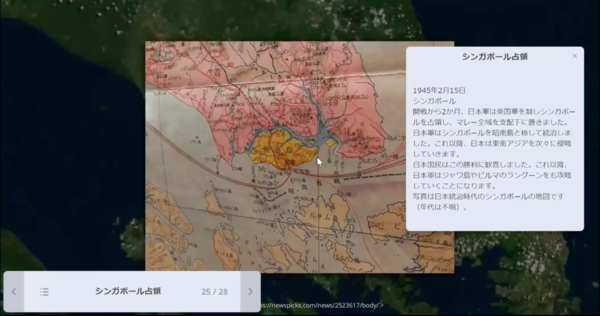

太平洋戦争をテーマに歴史をさかのぼって見ていく作品。時間をさかのぼって見ていくことで、別の視点を見出すことができるのではないかと考えたという。1945年8月15日を起点に、終戦の日から1941年の12月7日までをさかのぼるような形でストーリーマップが展開される。

「World War II Database」やNHKアーカイブスの「太平洋戦争ヒストリーマップ」などを参考にして太平洋戦争で起きたさまざまな出来事をピックアップし、現在のマップの上に画像をオーバーレイで重ねている。さかのぼって見ていくことで、背景に存在する因果関係が見えやすくなるとする。

ちょまど氏は、さかのぼることによる因果関係の見えやすさ、昔の写真とオーバーレイすることでポイントがわかりやすく学べる点など、歴史を学ぶひとつの方法として評価した。宮坂氏も同様に、「歴史を逆行して見る」という視点のおもしろさに言及した。

内山氏は、非常に完成度の高い作品だとしつつ、起点を置いてさかのぼることに付随する恣意性を指摘した。その点は、作者も制作をする過程で感じていた難しさだという。渡邉教授は、逆算しようとするとたしかに恣意的にならざるを得ないという歴史を扱う難しさを見せてくれた作品だったと総括した。

「感染症の歴史を追う――視覚化の可能性とともに」

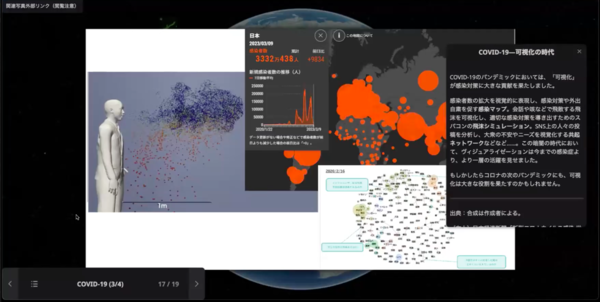

感染症をテーマに、これまでにどのようなパンデミックが発生して、どんな被害をもたらしてきたのか、そして人類がどんな対策を講じてきたのかを視覚的に表現した作品。

赤い球体が示しているのは感染症による被害の規模を表しており、亡くなった人の数が多いほど、赤い球体が大きくなる。この作品では、便宜上、感染症の発生源あるいは流行地に赤い球体を配置し、それをクリックすることで該当する感染症についての解説を見ていくという流れになる。

感染症の歴史を追うことは人類の歴史を巡ることにもつながる。感染症のパンデミックは人類の移動と関わっており、また、感染症から引き起こされるパンデミックに対して人類は医学、公衆衛生学を発達させてきた。そうした歴史を、この作品では5つの感染症を通して解説する。

ここでは感染症を取り上げているが、感染症に限らず、過去の知識を未来につなげていくことの重要性を理解してもらうことが作者の狙いだ。その際、現実の世界をコンピューター上に再現するデジタルツインの有用性を、制作過程を通して痛感したという。

ちょまど氏は、何が原因で、当時の人はどういうことをしていたかがわかりやすくまとまっていたと評価。宮坂氏は、東京都もCOVID-19の感染者の状況を地図で可視化していたが、このようにデジタルツインで動的にストーリーテリングの手法で取りまとめをすることが有効だということを改めて認識したと述べた。

内山氏からは、「Cesium」の機能をさらに活用することで、もっと効果的な表現の仕方ができるのではないかとコメントがあった。例えば、今回は被害の量を球体で表しているが、3D Tilesを使ってドレープにした表現もできる。そのうえで、地理空間情報が何の役に立つかということを非常によく表している作品だと語った。