前回拡張命令の説明をしたのは連載25回なので、14年ぶり(!)である……と書いて、この連載がもう10年を軽く超えたことにあらためて気がついた。そりゃ筆者も年をとるわけだ。

それはともかく、今回紹介するのは相次いでインテルが発表したx86(というよりx64)の拡張命令である。具体的にはX86-SとAPX、それとAVX10である。これらについて順に説明していきたい。

16bitモードを廃止して64bitモードに移行する提案「X86-S」

X86-Sは2023年4月に発表された、インテルによる16bitモード廃止に関する提案(Proposal)である。あくまで提案であって、今すぐ具体的に実装するという話ではないのだが、長期的にインテルとしては16bitモードを廃止したい、という意向を示したものだ。

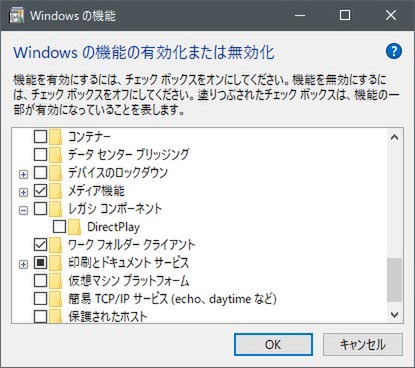

そもそも現状のWindowsの場合、64bit版では16bitバイナリーが一切動作しない。マイクロソフトでは1993年からWindows NT系列向けにNTVDM(NT Virtual DOS Machine)を提供しているが、これを稼働させられるのは32bitのWindowsのみである。

もちろん抜け道というか、なりふり構わなければ方法はあって、旧称VMware Player、今ならVMWare Workstation Playerをインストールし、ここで古い16bit Windows(Windows 95や98など)やMS-DOSを稼働させ、その上で古い16bitバイナリーを稼働させるというのが1つ。もう1つはOTVDMというエミュレーターを利用するという方法である。

ほかにもあるかもしれないが、基本16bit環境をエミュレーターの形で動かすという話で、少なくとも正規にサポートされた方法ではないし、実際よほど古いアプリケーションをどうしても使いたいというニーズを持つユーザー以外は、16bit環境とは無縁の状況になっている。

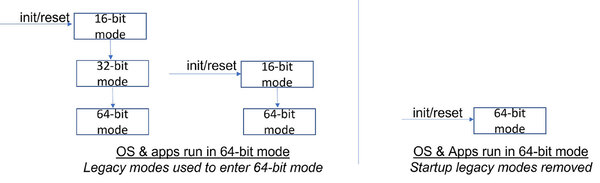

それにもかかわらず、実はほぼすべてのユーザーが16bit環境を利用しているのである。というのは、80286や80386では8086との互換性を保つために、電源投入時にはまず16bitモードで立ち上がる仕組みになっており、この仕組みをその後のx86プロセッサーはすべて引き継いだからだ。

80286はIBM-PC/ATで、80386はCOMPAQのDeskPro 386でそれぞれ初採用されたが、当時のOSはMS-DOSであり、どちらのCPUも「高速な8086」として扱われたから、電源を投入したら16bitモードで稼働してくれないとMS-DOSがロードできないことになる。これは当時としては当然の実装なのだが、もうすでに16bit OSなんて影も形もなくなったにも関わらず、ブートの時だけは無駄に16bitモードが動作するという仕組みになっている。

今回の提案はこの無駄な16bitモードでの起動を、最初から64bitモードにしてしまおうというものだ。すでに64bitモードの環境を利用しているユーザーの場合、この影響は一切ない。OSやファームウェア(UEFI)側にはこのX64-Sへの対応作業が必要になるが、アプリケーション稼働には一切関係ないからだ。

問題は32bit OSをまだ利用している場合で、こちらは稼働しなくなってしまう(後述)。まだ32bit OSは出荷されているという状況を考えると、X86-Sを今すぐ実装するのはやや厳しいものがある。

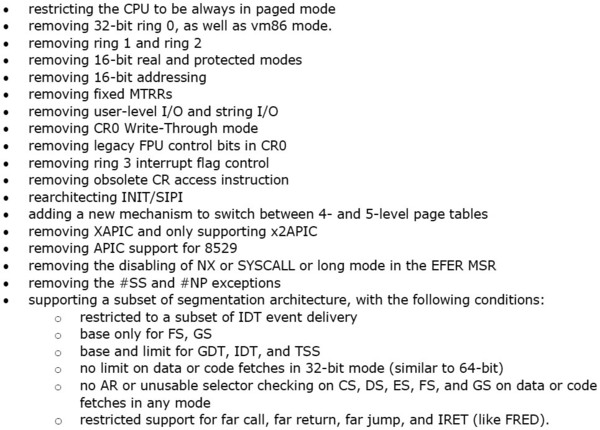

ちなみにこのX86-Sでの変更項目一覧が下の画像だ。16bitモードでの動作を許容していた動作モードをすべて廃止しているし、アドレッシングに関しても16bitモードはすべて廃している。加えて言えば、Intel 8259(IBM-PCで採用された割り込みコントローラー)のサポートも廃されている。

単に16bitモードのアドレッシングを排除するだけでなく、32bitのring 0モードも廃止される。したがって64bit ring 0モードを利用する必要があり、これが32bit OS稼働時のネックとなる(もちろんブートローダーを64bitで記述する必要があるという問題もある)。余談だが“removing APIC support for 8529”は“removing APIC support for 8259”が正しい

これが仮に実装されたとするとどうなるか? というと、すでに64bitのWindowsなりLinuxを利用しているユーザーにはほぼ影響がない。ブートシーケンスが異なるので、古いバージョンのOSは利用できなくなるという問題はあるが、それだけである。

32bit OSのユーザーは? というと、これはブートできなくなる(X86-Sに対応した32bit OSというのは登場しないだろう)から、64bit環境への移行を余儀なくされることになる。そしてなにかの理由でまだ16bit環境を利用しているユーザーは、このX86-Sは利用不可能になるので、X86-S未対応のCPU(とそれが動作するハードウェア環境)をストックしておく必要があるだろう。

※お詫びと訂正:漢字表記に一部誤りがりました。記事を訂正してお詫びします。(2023年8月8日)

この連載の記事

-

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ