業務を変えるkintoneユーザー事例 第188回

「kintoneによって、仕事に対する考え方、世界観が変わった」

市役所と保健所が一体となり、コロナ禍の3年を乗り切った神戸市の軌跡

2023年07月20日 09時00分更新

アプリは効果を確認しながら3段階で導入

保健所、保健センターへのアプリの導入は、3つのステップで段階的に進めた。最初に中核となる保健所の業務についてアプリを開発し、発生届の入力をExcelからkintoneに変更した。そして入力したデータを、逆にExcelの「PowerQuery」を使い、統計・広報資料に出力することにした。「Excelの場合は1人しか作業できないが、kintoneなら複数名で同時に入力作業ができる。加えて、データ出力の処理もアプリで自動化できたことで、作業時間の大幅な短縮を実現した」(小阪氏)

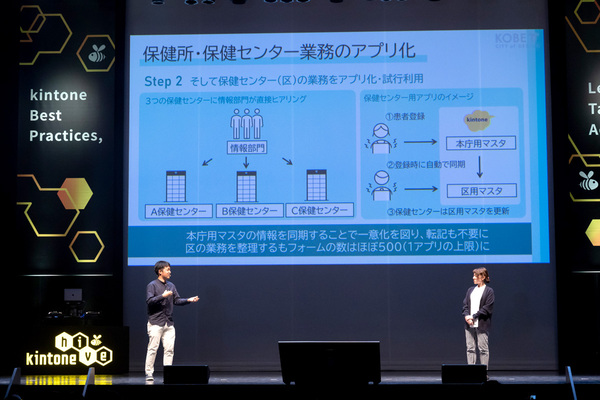

保健所向けアプリのメドが立ったところで、第2のステップとして、一部の保健センターへの導入を歩を進めた。最初は10あるセンターのうち、3つに対してアプリ化に着手した。「保健センターは各所が独自の業務プロセスで仕事をしていたので、まずは典型的な違いがある3カ所に対してヒアリングを行ない、それぞれのいいところ取りができるように開発に入った」(小阪氏)

小寺氏は、「保健センターの職員は、最初は市役所の職員が業務の現場に来て根掘り葉掘り聞かれることに少し抵抗があったようだ。しかし、アプリができてくると、これは自分たちがいっしょに作ったものだという意識が生まれ、使うきっかけになったと思う」と振り返る。

保健センター用のアプリは、保健所で入力されたkintone上のデータにアクセスし、自動で同期することで共通部分の転記作業を不要にした。ただし、保健センターが患者から聞き取る情報は膨大な項目数におよぶ。患者の基本情報、病歴、喫煙の有無などをはじめ、日々の健康観察情報を入れていくと、患者1人あたり約500の項目が必要だった。「これだけ項目数が多いと、標準機能だけでは使い勝手が悪くなり、カスタマイズが必要だった」と小阪氏は語る。

カスタマイズは、患者名での検索機能や、アプリ間の同期、1人の患者に同時に編集をかけようとする際のアラートなど、使い勝手の改善を中心に進めた。

また、保健所と保健センター、さらに出先の機関も含めると職員数は合計で400名を超えていた。そのため、各現場に必要な情報だけを見せる工夫も必要だった。そこで各保健センターの管轄区ごとにグループ分けを行ない、職員は自分の区域の患者だけが閲覧できるようにアクセス制御を実施した。患者が別の区に移った場合も、住所を変えるだけで権限も含めて移転先のセンターに引き継げるようにした。

「オミクロン株大流行」に間に合った、アプリの全市展開

先行する3つの保健センターでアプリが浸透した2021年10月、いよいよ第3のステップとして、アプリの全区への一斉導入を開始した。

導入にあたり、職員はほぼ全員がkintoneをはじめて触る人だったため、各区でのWeb説明会や、利用後の質問を受け付けるチャットルームの開設など、現場への理解と疑問解消への対応を施した。「現場に負担をかけないよう、ウェビナーやアーカイブの配信など、オンライン環境のサポートを充実させた。その結果、kintoneへの理解が進み、抵抗する人は少なかった」(小寺氏)

全市へのkintone導入から約2カ月後、現場での利用が定着してきたころの2022年1月、コロナの亜種である「オミクロン株」が大流行する。いわゆる「第6波」「第7波」の感染者数は、それまでとは桁違いの数に達した。

当然、保健所と保健センターの業務も多忙を極めたが、直前に導入していたアプリによって現場の業務効率は高まり、なんとか対処することができた。

また、アプリを全市に展開後、デジタル戦略部には改善要望、追加機能の要望が次々と届いた。多い月で100件にも達した要望に対応しながら、アプリの改善と機能追加を進めていった。「スクラム開発を導入していたことで、多数の要望にもなんとか対応することができた」(小阪氏)

だが、このまま庁内だけで対応していくのには難しいと感じたデジタル推進部では、全市導入を一区切りとして、開発と運用体制の外注化を決めた。

「職員の技術レベルには限界がある。地元のベンダーに開発と保守を委託することで、アプリのクオリティを高め、安定運用を維持したかった。ただ、職員同士だから円滑に進んでいたコミュニケーションの部分は、外部ベンダーでは難しい。そこはデジタル戦略部がフォローすることにした」(小阪氏)

外部ベンダーの参加により、開発は一気に加速した。患者への電話でのヒアリングをオンライン化するツールや、一元化した患者マスターに情報を追加するアプリなどを次々と開発していった。小寺氏も「多数のアプリがあったが、現場の要望に柔軟に応えてもらえたので、使いにくいことは全くなかった」と評価している。

kintoneで保健所業務の世界観が変わった

kintone導入によって、職員の考え方にも変化があったと、小寺氏は振り返る。

「現場の職員は、最初はkintoneって何? という状態だったが、アプリを使ううちに、今では、ないと困るというほどになった。今では、他の業務もkintoneで改善したいという声も挙がるほど、職員にとって不可欠なツールとなっている」

最後に両名は、この1160日を振り返り、次のように語った。

「大変な3年間だったが、デジタル戦略部の支援とkintoneというアプリによって乗り越えられた。kintoneによって、仕事に対する考え方、世界観が変わったと感じている」(小寺氏)

「保健所職員の先にいる患者や医療機関のことを考えたアプリ開発によって、実際に現場を助けることができた。また、このプロジェクトの関係者全員が全力で走り抜けた経験は、今後神戸市が直面するだろう非常事態への対応に、必ず生かすことができると思う」(小阪氏)

kintoneの先進自治体として知られる神戸市だが、コロナへの対応にもその基盤を生かし、さらに新しい開発手法や外注の活用などの工夫をして緊急事態を乗り切った。大事なことは、現場の理解を図るコミュニケーションだということがわかった発表だった。

この連載の記事

-

第233回

デジタル

通常業務を抱えての変革の秘訣は“心理的安全性”、福岡の生協がアナログな採用業務をkintone化 -

第232回

デジタル

業務と老いの課題に向き合う 平均年齢57歳のシニアな会社がkintoneを使ったら? -

第231回

デジタル

コンクリ型枠の製造業がkintoneで実現した営業、製造、総務経理の一気通貫 -

第230回

デジタル

ベンチャー気質のプロジェクトにkintoneのスピード感と柔軟性が効く -

第229回

デジタル

M&Aで生まれた現場職人との摩擦 福岡の電気工事会社を救ったのはkintoneだった -

第228回

デジタル

kintoneでのインボイス対応から生まれた「DXのファーストペンギン」 -

第227回

デジタル

kintone担当者の本音が全漏れ 匠との出会いで劇的ビフォアフとなった資材リンコム -

第226回

デジタル

京都の葬儀社がモーレツ業務をkintone化 人と向き合う本来の仕事へ -

第225回

デジタル

心が折れた孤独な開発者が、「チーム×kintone」で社内変革するまで -

第224回

デジタル

ヨガインストラクターから開発担当に kintoneはチャレンジの機会をくれるツール -

第223回

デジタル

紙運用を継続してのkintone活用、大山乳業農協の“誰一人取り残さないDX” - この連載の一覧へ