業務を変えるkintoneユーザー事例 第178回

基本機能だけで実現したのはコスト削減だけだったのか?

kintoneのライトコースを極限まで活用 昇栄に業務改善の風土が育つまで

2023年05月29日 09時00分更新

人事労務でもkintoneが活躍 人を増やさず品質を向上

続いての事例は人事労務の効率化だ。人事部から出たSOSは「遠隔拠点が増えて、仕事が倍増している。やることが多すぎて、人が足りない」というもの。派遣や採用の管理、健康診断など、今までExcelでやってきた事務処理をクラウド化する魅力的なサービスもあるが、いったんkintoneに任せてもらうことにした。

山崎氏は、まずスタッフマスターという社員名簿アプリを作り、これに人事部の管理アプリをひも付けていく。たとえば、健康診断の予約管理、マイカーと通勤管理、口座情報、社宅管理、慶弔金管理、資格取得研修受講などをスタッフマスターから引っ張れれるようにする。スタッフマスターは、入隊者や異動情報と連動させるとともに、リマインダーを用いて日程を管理したり、アクセス管理で情報閲覧などを制限する。

山崎氏は、「業務ごとに独立したシステムを契約してしまうと、それぞれに社員名簿を持たなければなりません。社員名簿の二重、三重、四重管理となり、結局すべての名簿に1つずつ入力・更新する必要が出てくる」と指摘する。これに対して、スタッフマスターを更新すれば、他のアプリもすべて最新の状態を保てる。「素晴らしすぎる基本機能の数々で、圧倒的な業務改善効果を得ることができました」と山崎氏はアピールする。

人事部は採用管理にスペースも使っており、現在の応募者の様子がリアルタイムでわかり、面接予定や配属予定も速報として確認できるようになっている。とはいえ、入力だけで可視化できるkintoneに頼りすぎ、おろそかになりがちなコミュニケーションはきちんと補う必要があると指摘した。

おおむね人事労務においては、増員せずとも品質向上ができ、定期面談の実施や遠方拠点へのフォローなど、今まで手薄だった業務の強化が可能になった。「どうしてもタスク化されない、後回しになった業務って、たくさんあります。人事であれば、退職したスタッフの紙の情報をシュレッダーにかけるといった作業。こうした作業をそもそも発生しないようにしたり、アプリを開くと上位に上がってくるといった仕組みを作っていくことで、業務の室が向上した」と山崎氏は指摘。人事部門の担当も「派遣管理アプリは自分で作ってみたい」と改善意欲満々だという。

ライトコースだからこそ現状業務の再現ではない改善提案ができた

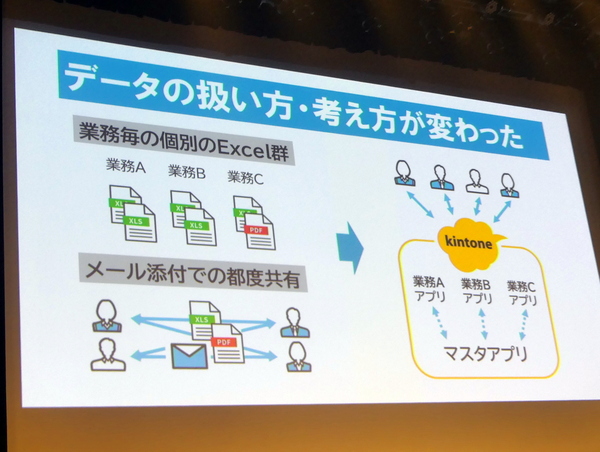

昇栄ではkintone導入で変化が起こった。まずはデータの扱い方、考え方が変わった。今までは業務にあわせてたくさんのExcelを作って、メールへの添付で送受信してきたが、kintoneのアプリ経由でマスターDBに登録するというやり方に変わった。「とにかく一度入力した情報は、二度と入力しない。集計、振り込み、支払いなど、1回入れたデータを使い回すという考え方に変わりました。

また本社では積極的な改善議論が沸き起こるようになった。「元々、会計ソフトの入力に関しては、今までは仕訳用のExcelを作っていたが、直接会計ソフトに入力すればいいのでは?」という意見が出た。また、「今までレコードの操作履歴が残るのであれば、紙でもらっていた受け取り確認書や証明書なども要らない」という声も出た。ペーパーレスは進んでいるが、手書きの速さやマーキングなどのメリットを感じる部分では紙も無理になくさないという取捨選択もできるようになった。

現在、運用アプリは55個、アカウント数は58で月額4万9794円となんとか5万円を切っている。これだけでも業務改善に絶大な効果があるのだが、いよいよスタンダードコースにアップグレードするという。「基本機能を使い倒すとか、ライトプランとか言っておいて、結局スタンダードコースにするのかよという声もあると思うのですが、無料ではやりません。kintoneで代替可能なシステムは解約します」とのことで、年50万円の安否確認システム、年9万円のアンケートフォームは解約する予定だ。「使えば使うほどいろいろな無駄をそぎ落とし、コストを落とせる。そして、新しい仕組みにチャレンジし、コストも捻出できる見込み」とのことで、メール、フォーム、kintoneの連携を進めていく。

また、山崎氏自体もJavaScriptを勉強して、自分でカスタマイズできるようになりたいという。社内のkintoneエキスパートを増やし、社員が自らのアイデアをアプリにして、業務が改善される楽しさを味わってもらいたいという。

まとめとして山崎氏は「ライトコースとは改善志向を育てる。基本機能のみだから、現状業務の再現ではない改善提案ができました」と語る。kintoneを使ってもらうため、多くの企業ではプラグインやカスタマイズを駆使して、今の業務をkintoneで再現しがち。しかし、昇栄の場合は限界のあるライトコースだったからこそ、業務やルールの必然性を議論するきっかけとなった。限られたリソースで、知恵を絞り、改善を図るのは社風にも合っていた。kintone以外でも改善提案や実行の習慣につながり、人や組織の成長を促せたと山崎氏はまとめた。

この連載の記事

-

第217回

デジタル

若手がレガシーに魂を吹き込む 帯広の印刷会社が歩んだkintone定着への道 -

第216回

デジタル

紙&Excelのメンテナンス業務をフルkintone化したクレーンメンテ広島 -

第215回

デジタル

要件定義と情報共有が足りず闇落ち!からのDXリベンジに成功したさくら税理士法人 -

第214回

デジタル

3年間で2500ものNotesアプリをkintoneに移行した大陽日酸 -

第213回

デジタル

一度は失敗したシステム化 ― KADOKAWAの電子書籍事業におけるkintone導入の軌跡 -

第212回

デジタル

kintoneがつなぐDXのラストワンマイル 牛舎でも、工場でも、屋外でも -

第211回

デジタル

コロナ事務をkintoneで受け止めた北九州市役所 応病与薬で40万枚ペーパーレス化のモリビ -

第210回

デジタル

新入社員が家具職人を変えたアートワークス 弁当アプリをきっかけに年6千時間削減したミエデン -

第209回

デジタル

3年でレガシーシステムをクラウドに刷新 アルペンが語るDX実現の鍵とは -

第208回

デジタル

kintone AWARD 2023開催!kinjoyの光成工業とIT維新を起こした檜垣造船が登壇 -

第207回

デジタル

在庫リスクゼロの生産プラットフォーム「Made by ZOZO」を支えるkintone - この連載の一覧へ