米国時間の8月21日からHot Chips 34がスタートする。今年もいろいろと目玉は多く、AMDがRyzen 6000とInstinct MI200と400G Adaptive SmartNIC SOC、インテルがPonte VecchioとMeteor Lake/Arrow Lake、それにXeon D 1700/2700、NVIDIAがHopper、Glaceに加えNVLink Network Switchの発表を行なう。

他にも、先日紹介したLightmatterが、Passageの説明をするほか、個人的にはBiren TechnologyのBR100 GPGPUやJuniperのExpress 5、ArmのMorello Evaluation Platformなどが気になるところだし、Tesla MotorのDOJOも内容によっては記事で取り上げたいと考えている。

目立たないところで言えば、MediaTekのDimensity 9000もなにげにArmのTotal Compute Solution 2021を代表するSoCの1つであり、これもArmの最近の動向とあわせて紹介してもいいかもしれない。

ということでHot Chipsは業界から注目を集めているイベントであるのだが、その直前の8月17日~19日に、同じIEEEのHot Interconnectsというイベントがあるのは案外に知られていない。参加者数で言えばHot Chipsから一桁落ちるので仕方がないのだが、こちらはインターコネクト関連ならなんでもということで、今年も(筆者的には)非常におもしろいネタがいろいろ出てきている。

CXL 3.0の話や、まだOMIが諦めてない(!)などをはじめ、今年のテーマは“Disaggregation Leading to Reaggregation”(解体と再構築)なのだが、それに沿ってイーサネットのトランシーバーの構成に関する再提案など、なかなか参加していて楽しい話題が多い(こういうのを喜ぶ人があまり多くないのはわかっている)。その中で目を引いたのでご紹介したいのが、HPEによるSlingshotの解説である。

買収に次ぐ買収から生まれた

独自のインターコネクト「Slingshot」

HPE(旧Cray)のSlingshotは、HPCなどの大規模システムの中核をなす独自のインターコネクトである。もともとのCrayはCray-1から始まるベクトルプロセッサーをベースとしたシリーズで、連載275回から連載279回まで説明している。このシリーズを手掛けていたCRIは1996年にSGIに買収される。ただそのSGIも行き詰まり、Cray部門は2000年にTera Computerに売却される。

Tera Computerは独自のMTA-1や後継のMTA-2を開発していたが、Cray部門の買収に合わせて社名をCray Inc.に変更している。この結果として新生Cray Inc.は、SGI時代のMPP(Massive Parallel Processor)とMTAシリーズのSMT+MPP、2種類のスケーラブルなアーキテクチャーに関する一定の知見を蓄積していたと言える。

これが生かされたのが、2002年10月に契約を獲得したASCI RedStormである。このRedStormで、CrayはSeaStar Linkと呼ばれる独自の3次元メッシュのリンクを開発。最終的に1万880個のOpteronをこのSeaStar Linkで接続することで、高い実効性能を叩き出すに至った。

このSeaStar Linkはその後Gemini/Ariesという後継のインターコネクトに進化するが、2012年にCrayはこうした独自インターコネクトのハードウェアとソフトウェアの資産一式、さらにはエンジニアも含めた部門全体をインテルに売却する。

では一体Crayはその後どうしたか? というと、2018年10月末に発表したShastaで、まったく新しいSlingshotインターコネクトを発表する。実はこのShastaを最初に採用したのが、NERSC(国立エネルギー研究科学計算センター)のNERSC-9ことPerlmutterである。

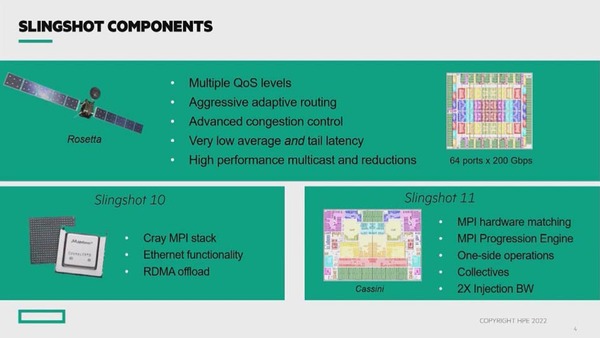

最初のSlingshotであるSlingshot-10は、実はハードウェア的にはイーサネットそのものである。SlingshotのチップはMellanoxのConnectX-5で、2レーンで200Gbpsの帯域を持つ。これと組み合わせるスイッチの方はBroadcomのTomahawk 3というスイッチで、これで64ポート×200Gbpsの容量を持つ。

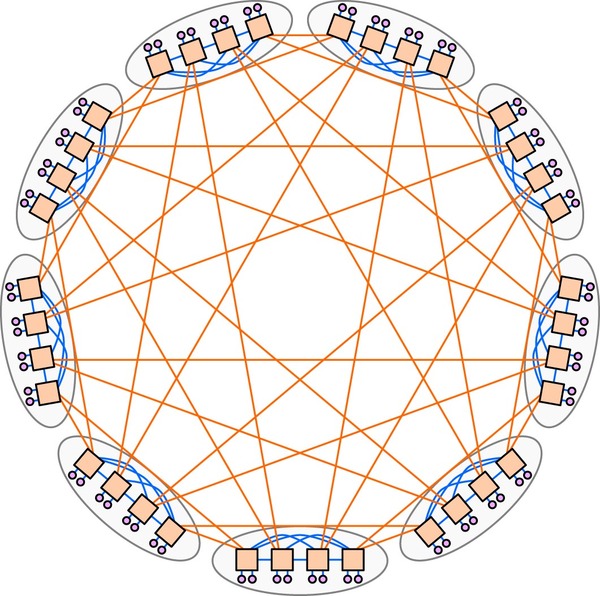

ただし普通のイーサネットとして使うのではなく、HPC向けの独自インターコネクト向けにドライバーおよびその上位のネットワークスタックの最適化を図ったものである。そもそもネットワークトポロジーそのものが独自である。DragonFly Topologyと呼ばれるもので、2008年にJohn Kim博士(現在はKAISTの教授を務めているが、当時の所属は米ノースウェスタン大学だった)らが考案した方式である。Dragonflyの構造を簡単に説明したのが下の画像である。

○がノード、□がスイッチというかルーターである。Kim博士の論文の表記に従えば、まず小さなグループ(8ノード/4ルーター)を作るが、ここではすべてのルーターが相互接続されているので、グループ内であれば2ホップでノード同士が通信できることになる。

一方でグループ同士もお互いに相互接続されている。この結果として、グループをまたぐ通信は、最速で2ホップ、最低でも4ホップ、平均で言えば3ホップほどで接続できることになる。

実をいうと、このDragonflyを最初に実装したのは、Ariesの世代である。Ariesの場合、このDragonflyに最適化した特殊なネットワークコントローラーを採用していた。これに対し、Slingshot-10では汎用のイーサネットコントローラーを使っている関係でAriesに比べると多少効率は落ちているが、その代わりにイーサネットとの互換性は高い。Perlmutterでは、このSlingshot-10が利用されたわけだ。

なおNERSCのインターコネクトに、“Each GPU-accelerated compute node in cabinets with Slingshot 10 interconnect fabric is connected to 2 NICs, allowing each node to have 2 injection points into the network. This configuration is sometimes described as dual injection or dual rail. A GPU-accelerated compute node in cabinets with Slingshot 11 fabric is connected to 4 NICs.”とあり、Slingshot-10とSlingshot-11が混在していることがわかる。

またAuroraのプロトタイプ的な位置付けになる、アルゴンヌ国立研究所のPolarisにもSlingshot-10が採用されているが、こちらもSlingshot-11にアップグレード予定とされている。

ということでやっとHot Interconnectsの発表につながる。今回(Crayを買収した)HPEが発表したのは、Slingshot-11である。つまりSlingshot-10の後継となる製品だ。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ