KDDIによる5G MEC×XRの実証事例、FIXERによるAzure Red Hat OpenShift(ARO)の検証報告など

メタバース×Kubernetes/OpenShiftの可能性、OpenShift JPが勉強会を開催

2022年05月31日 07時00分更新

OpenShift Japan User Group(OpenShift JP)は2022年5月26日、コミュニティ向け勉強会イベント「OpenShift Lounge+(#16)」をオンラインで開催した。今回のテーマは、現在注目の集まる「メタバース」。メタバース関連技術に取り組むエンジニアが登壇し、メタバース領域におけるKubernetes/OpenShift技術の可能性を語る内容となった。

OpenShift Japan User Groupが定期的に開催している「OpenShift Lounge+」。今回は注目の集まるメタバース領域におけるKubernetes/OpenShift技術の可能性を語りあった

KDDIでXR(AR/VR)関連サービスを技術観点で推進する三功浩嗣氏は、5Gとエッジコンピューティング(MEC:Multi-access Edge Computing)が可能にする世界、KDDIのXR戦略、同社が取り組んで来たXR×MECのユースケース、さらにドイツテレコムと共同で実証実験を行ったXR×MECアプリケーション向けPaaSなどについて紹介した。

また商用サービスとして「メタバースクラウド」を提供するFIXERから登壇したクラウドエンジニアの松枝宏樹氏は、将来的なメタバースの実装にはマイクロサービスアーキテクチャが適していると考え、Kubernetes環境の安定運用を目的に「Azure Red Hat OpenShift(ARO)」を実際にデプロイした検証結果を報告した。

KDDI:5Gネットワークで実現したXR×MECの世界を紹介

OpenShift JPは、レッドハットの有志メンバーとOpenShiftユーザーにより構成されるユーザーグループだ。今回は「Kubernetes×Metaverse」をテーマに、2時間にわたるオンラインイベントを開催した。注目度の高いテーマということもあり、参加申込者は200人に達した。

登壇者の一人目、KDDIの三功氏は、同社が推進するXR戦略などを説明したうえで、実際に展開しているXR×5G MECのユースケースを紹介した。

XR×MECユースケースの1つめは、日本科学未来館で実証実験を行った「バーチャルヒューマン」だ。来館者がスマートグラスをかけて館内を歩くと、「いまどこにいて、どの角度で何を見ているか」に合わせてバーチャルキャラクターが登場し、展示を案内してくれる仕組みだ。高精細なバーチャルキャラクターをリアルタイムにレンダリングするためにMECサーバーを、映像を低遅延でスマートグラスに配信するために5Gを活用した。建物内で高精度な位置/方向情報を取得するために、現実の光景をマーカーに使うVPS(Visual Positioning Service)技術も用いている。

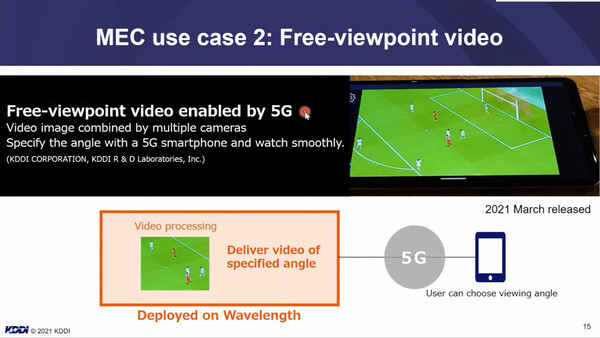

もう1つのユースケースが、スポーツ観戦や音楽ライブをより魅力的にする「フリービューポイントビデオ」技術だ。多数の4Kカメラで全方向から撮影した映像を三次元的に再構築し、観客が見たい視点(ビューポイント)を自由に選んで観覧できるようにする。「たとえばピッチにいる選手からはどう見えているか、上空から見るとどうかといった、カメラが設置できない視点からも見られる」(三功氏)。これもサーバー側でレンダリングを行い、低遅延で観客のスマートフォンに送る仕組みだ。

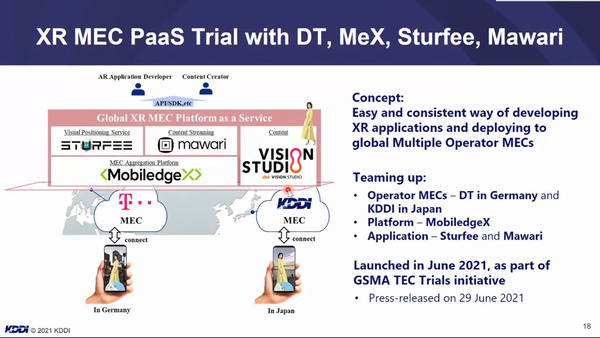

XR×MECアプリケーションの開発をグローバルで加速させるために、GSMAのテックトライアルとして、ドイツテレコムなどと取り組んだ実証実験についても紹介した。MobileedgeXの技術でMECプラットフォームを構築し、XRアプリ開発のコア技術をPaaSとして提供するというものだ。こうした仕組みが実現すれば、アプリ開発者はXR×MECコンテンツの開発が容易になり、しかも国/キャリアの違いを越えて展開しやすくなる。

KDDIでは同実証実験を通じてAPIやSDKを開発しており、三功氏は今後、さらに別のキャリアとのコラボレーションも図るとともに、XR×MEC PaaSを活用したイノベーティブなアプリケーションやユースケースの開発/実装も加速させていきたいと期待を語った。

FIXER:Azure Red Hat OpenShift(ARO)のデプロイ検証

FIXERの松枝氏は、メタバースをきっかけとしてAzure Red Hat OpenShift(ARO)を自らデプロイしてみた結果を、検証途中のさまざまな失敗談も含めて披露した。

そもそもなぜメタバースからAROに行き着いたのか。松枝氏はまず、メタバースが提供する仕組みの具体的な定義は「まだこれから整っていく」段階ではないかと述べる。そうした段階のため、具体的なインタフェースも定義不可能だが、一方で大量のユーザーが同時接続し、安定して使えるスケーラブルなインフラは確実に必要だ。そこで「Kubernetesが適しているのではないか」と考えたという。

「具体的に定義できないインタフェースが必要であれば、マイクロサービスの形で用意していくのが適しているのではないかと考えた。マイクロサービスを動かすには、たとえばAzure App ServiceのようなPaaSで構築することも考えられるが、設定や構築の自動化などには非常に手間がかかる。Kubernetesであれば、極端な話クラスタを1つ用意して、こんなアプリを動かすとマニフェストファイルで定義してあげれば、複数のアプリケーションをマイクロサービスとして簡単に構築できる」(松枝氏)

それでは、なぜAROだったのか。これについては、安定運用のためにはミドルウェア運用の自動化(たとえばIstioのアップグレードなど)が必要になると考え、Red Hat認証済みのKubernetes Operatorが提供されているOpenShiftならばそれが期待できたためだと説明した。

実際にAROのデプロイを進める過程では、最低6ノード構成からという要件で検証コストが心配になったり、vCPU数のクオータ制限に引っかかったり、ドキュメントをよく読まずにAzureポータルから構築を試みて何度も失敗したりしつつも、その都度解決策を見いだして、環境構築に成功した(松枝氏はそれぞれ参照すべきドキュメントを紹介したが、本稿では割愛する)。ノードのVMサイズを最小限に抑え、構築後すぐにログインしてすぐに削除した結果、検証コストは2000円強で抑えられたという。

ここからさらに、運用を楽にする目的で自動化のための「OperatorHub」への接続方法、Azure AD連携によるユーザー認証の方法についても検証を行い、AROの構築手順を整理した。また初めて触れたというOperatorについては、“素のKubernetes”(AKS)環境でコマンドラインインストールする方法とOpenShiftでのGUIインストールを比較検証し、OpenShiftのメリットを実感したという。

松枝氏は今回の検証結果を総括して、「比較的簡単な手順でAROの環境が構築できた」「Azure ADとの連携が簡単であり、Azureの延長線上で簡単にユーザー管理ができそう」「OpenShift自体のポータル画面の“安心感”がすごい」といった点を評価していると語った。

なお、メタバースの予測不可能なアクセス量にどう対応していくかという質問に対しては、「スケールアウト、スケールアップの自動化を進める。Azureの標準機能でできなければ(その他の方法で)自動化してやろう、という取り組みが1つポイント」だと述べ、その点でもKubernetes/OpenShift環境が有効でありうると述べた。

* * *

この後のセッションでは、イベントの司会を務めたレッドハットの小野佑大氏が、オープンソースで開発されているマルチプレイヤー型Web XRソフトウェア「VRSpace」を紹介するとともに、エッジコンピューティング環境が充実していくことでメタバースの“リアルさ”がどのように進化可能なのかを語った。

また、イベント後半の1時間を使って行われたる特別公開ディスカッションではメタバースを取り巻く技術の現状や、今後のKubernetes技術の進化によってどのような影響が考えられるかが、それぞれの立場から議論された。

なお、同イベントの録画映像はOpenShift JPのYouTubeチャンネルで公開されている。また講演資料についてはOpenShift JPのイベントページで公開される予定だ。