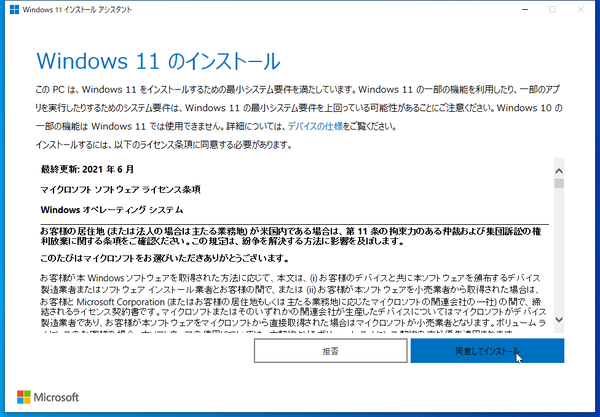

Windows 11が10月5日にリリースされた。要件を満たしているPCであれば、順次Windows Updateでアップグレードできるようになる。Windows Updateにまだ表示されない場合は、「Windows 11 インストール アシスタント」でインストールできる。

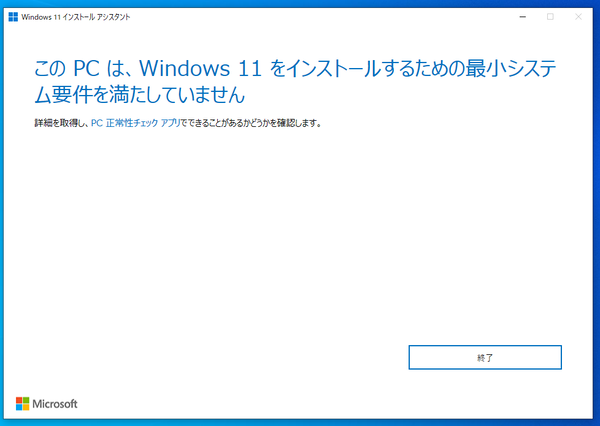

もちろん、要件を満たしていなければ動作しないのだが、どうしてもWindows 11をインストールしたい場合、裏技がある。裏技と言っても、マイクロソフトが公開しているものだ。

要件を満たさないデバイスにはWindows 11をインストールしないように推奨しているものの、要件であるTPM 2.0やCPUのチェックをスキップできるという。ただし、マイクロソフトによると、深刻な問題が発生する可能性があるので、動作の保証はしないとのこと。試すのであれば、自己責任となる。

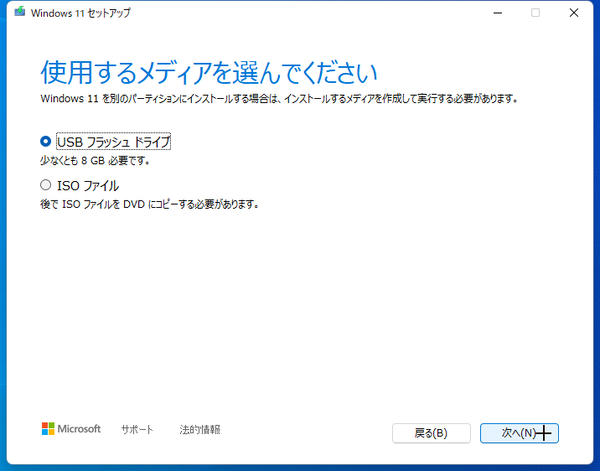

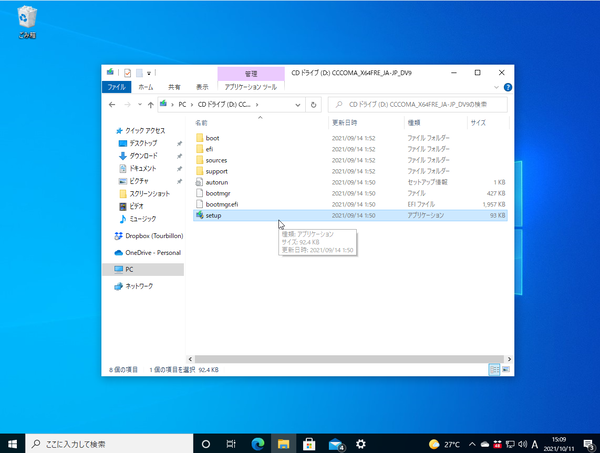

Windows 10からWindows 11にアップグレードするためには、インストールメディアが必要になる。Windows 11のウェブサイトを開き、「Windows 11のインストールメディアを作成する」の「今すぐダウンロード」もしくは「Windows 11ディスクイメージ(ISO)をダウンロードする」の「ダウンロード」をクリックする。

ダウンロードした「MICROSOFT MEDIA CREATION TOOL」を実行すると、8GB以上の容量を持つUSBメモリにインストールメディアを作成できる。ISOファイルをダウンロードした場合は、自分でDVDに書き込もう。

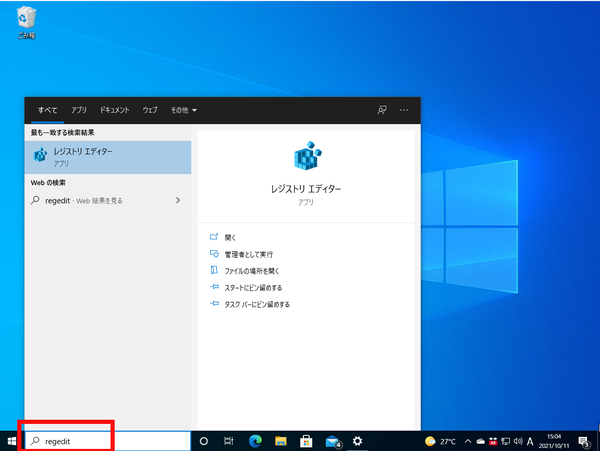

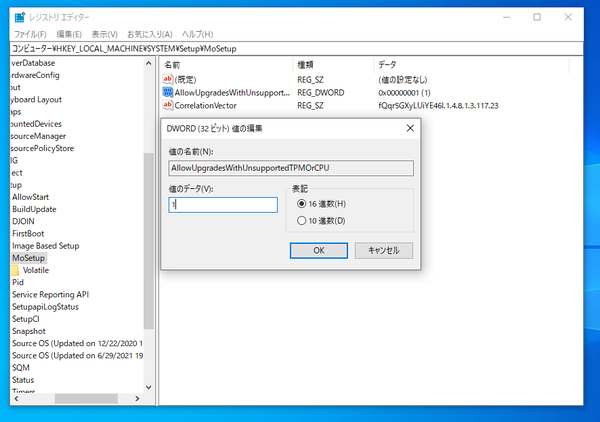

Windows 11のインストールメディアを用意できたら、次はレジストリを変更する。レジストリとはWindowsのシステムが利用する設定データのこと。基本的に隠されており、ユーザーの目には触れないのだが、レジストリエディタを利用することで編集することは可能。しかし、設定を間違えるとWindowsが起動しなくなったり、動作が不安定になるので注意が必要だ。

まずは、Windows 10の検索フォームに「regedit」と入力してレジストリエディタを起動する。レジストリキーをたどり、「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥Setup¥MoSetup」を開く。右側の一覧の何もないところを右クリックして「新規作成」→「DWORD(32ビット)値」を選択する。値の作成画面が開くので、名前を「AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU」に、値を「1」にしてOKをクリックする。最後に、「ファイル」メニューから「レジストリーエディターの終了」をクリックして、レジストリエディタを閉じる。

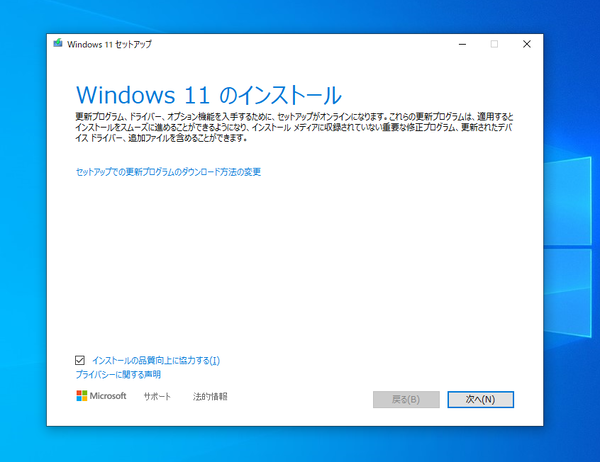

準備が完了したら、Windows 11のインストールメディアを開き、「setup.exe」を実行する。途中でWindows 11が必要な要件を満たしていないと表示され、サポートが受けられなくなると表示される。確認したら「更新」をクリックし、インストールを進めよう。

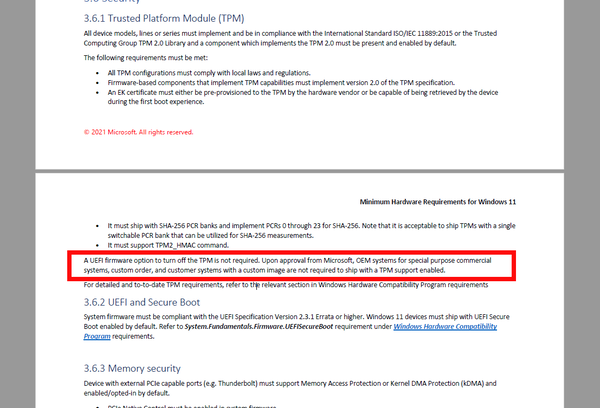

ちなみに、スキップできるのはCPUとTPMのチェックとなるが、それでもTPM 1.2は必要になる。少々古いPCでもほぼ搭載しているが、チップのない仮想OSソフトなどへのインストールは難しそう。

マイクロソフトが公開している「Minimum Hardware Requirements for Windows 11」では、マイクロソフトが承認すればTPMサポートなしの出荷もOKと書いてある。自己責任でいいので、もう少し簡単にアップグレードさせて欲しいところだ。

この連載の記事

-

第72回

PC

Windows 11 Insider Preview、年内最後のアップデートが公開!新しい試みも登場 -

第71回

PC

知ってた!? Windows 11のネットワーク種類「パブリック」と「プライベート」の違い -

第70回

PC

Windows 11、実家のPCを遠隔地から手軽にメンテ「クイックアシスト」を使いこなす -

第69回

PC

Windows 11「かゆいところに手が届く」新機能をInsider Previewで公開 -

第68回

PC

マイクロソフト謹製「Windows 11高速化ツールのβ版」がリリースされている -

第67回

PC

「スマートアプリコントロールの設定」でWindows 11の守りがさらに強固に -

第66回

PC

Windows 11「Microsoft Teams」以外でも自動フレーム化などに対応 -

第65回

PC

Windows 11で「iCloudフォト」内の写真を直接表示が可能に -

第64回

PC

Windows 11でタスクバーを好みに合わせてサイズ変更する方法 -

第63回

PC

Windows 11の動作がおかしいとき「セーフモード」で起動する方法 -

第62回

PC

Windows 11最新Edgeブラウザーがバージョンアップ! 新機能3選 - この連載の一覧へ