AMDは3月15日に第3世代EPYCを、3月16日にRyzen Pro 5000 Mobileをそれぞれ発表、そして3月26日にはThreadripper Proを発売した。この3つについてそれぞれ簡単に説明しておきたい。

より少ないDIMMでフルに性能が出せる

第3世代EPYC

まず最初はMilanというコード名で知られる、第3世代EPYCである。こちらはローレンス・バークレー国立研究所内のNERSC(National Energy Research Scientific Computing Center)に2020年末までにインストールされるPerlmutterが最初の大規模システムとなるというのは連載510回ですでに説明した通り。

実際のタイムラインを確認すると、2020年の11月から納入がスタートしており、2021年3月までにハードウェアの納入が完了。2021年第2四半期にNERSC側の環境設定などを含むシステム構築が始まる格好になっており、やや遅れてはいるが、1四半期程度のずれであれば許容範囲であろう。

連載597回で説明した「すでに一部の顧客には出荷開始されている」というのは、このNERSC向けのPerlmutterと思われる(これだけではなく、ほかにもありそうであるが)。

その第3世代EPYC、基本的にはZen 3コアのCompute Die×8+I/O Dieの構成であり、既存の第2世代EPYCとDrop-in Compatible(つまりBIOSの入れ替えだけすればそのまま装着可能)となっている。加えて、セキュリティー機能の拡充や4/6chメモリーのサポートも新たに追加されている。

この結果、I/O Dieに関しても基本的には同じだが、セキュリティーやメモリーコンローラーに変更が加えられたそうで、第2世代EPYCとは異なるものになっているそうだ(大変更というほどではないようだが)

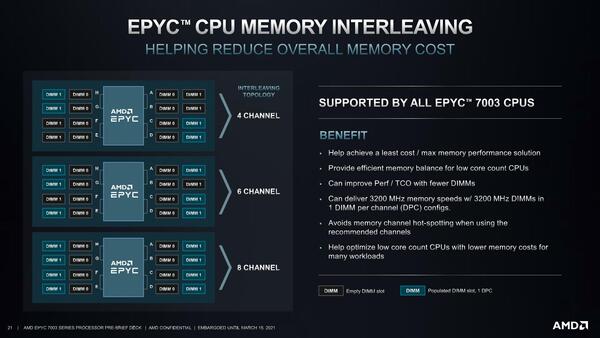

性能面の話は後でするとして、まずはメモリー周りについて。第2世代EPYCでは、メモリーインターリーブが動くのは、8本のメモリーチャンネルすべてにDIMMが装着されている場合で、なので性能を出そうとするとDIMMが8枚の計16枚の構成が必須になっていた。

ただ実際にはそこまでのDIMMを差さずに運用したいというニーズが寄せられたようで、それもあって4/6チャンネルでのメモリーインターリーブもサポートすることで、より少ないDIMMであってもフルに性能が出せるように配慮されたとのことだった。ちなみにメモリー容量そのものは、最大256GB DIMMを使った場合に4TBとなっており、これは以前と変わらない。

またPCI Expressに関して言えば、コヒーレント・インターコネクトに変更があるとされる。そもそも2 Socket構成の場合、PCI Expressレーンを利用してインフィニティー・ファブリックを通す構造になっているが、このケースでは信号速度が18GT/秒に引き上げられる模様だ。

もっとも違いはこの程度。改良が加えられたのは性能とセキュリティー周りであるが、性能は後述するとしてセキュリティー周りについて。

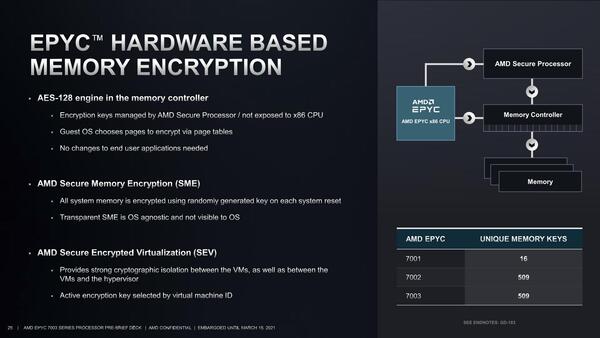

下の画像がセキュリティー関連の機能一覧である。これらはコンシューマー向けのZen 3では無効化されているが、EPYCや後述のRyzen Pro 5000 Mobileでは有効化されている。

この中でCET Shadow Stackは、今年1月のCESでIntel vProがAMDのRyzen Pro(Gen 2)よりも優れている点として示したことだが、Zen 3コアにはこれへの対抗策が実装されており、その意味ではインテルのアドバンテージは早くもなくなったということでもある。

CESにおけるビデオより。これは新しいvProに搭載されたCET(Control-Flow Enforcement Technology)を利用しての効果。ROP(Return Oriented Programming)という、プログラム内のジャンプの飛び先を書き換えることで不正なプログラムを実行するという技法に対する防御システムである

ちなみにすでに知られているさまざまな脆弱性に関してはZen 2世代から対応済であり、またメモリー内のデータの暗号化に関しては第2世代と同様の仕様になっている。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ