“コンバージドデータベース”の強み、他社クラウドのDBサービスとの差異を強調

日本オラクル三澤社長、最新版「Oracle Database 21c」の特徴を語る

2021年02月15日 07時00分更新

日本オラクルは2021年2月12日、同社データベース最新版「Oracle Database 21c」の製品戦略に関する記者説明会を開催した。出席した日本オラクル社長の三澤智光氏は「思い入れが強い製品だけに直接話をしたい」と切り出し、多様なデータを統合的に扱える“コンバージドデータベース(統合型データベース)”としての同製品の優位性を説明。また、他社パブリッククラウドが目的別に提供する各種データベースサービスとの差異を強調した。

アプリ開発者やデータサイエンティストにも使いやすい統合DBを目指す

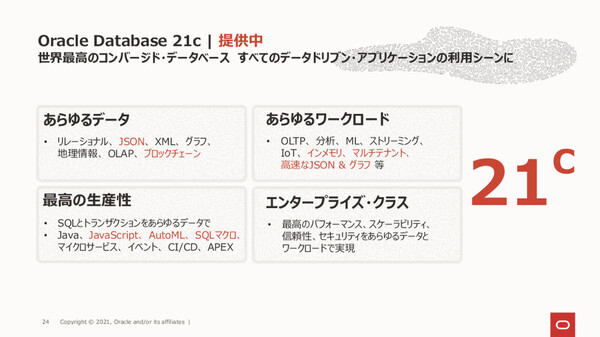

Oracle Database 21cは、今年1月にリリースされたOracle DBの最新版。三澤氏は「あらゆるデータ、あらゆるワークロードに対応し、最高の生産性を実現した。エンタープライズクラスのパフォーマンスやスケーラビリティ、信頼性、セキュリティを実現する、新たな形のコンバージドDB」だと位置づける。現在はまず、Oracle CloudのDBサービスおよび自律型DB「Autonomous Database」として提供を開始しており、今後オンプレミスでも提供する予定だ。

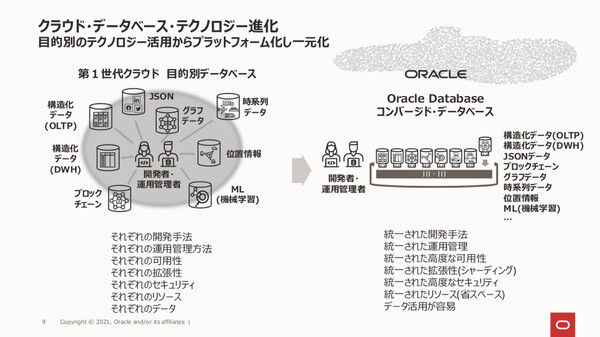

Oracle Database 21cが実現するコンバージドDBについて三澤氏は、かつてのスマートフォン登場時のインパクトになぞらえて説明する。それまでは携帯電話やPC、デジカメ、ボイスレコーダー、カーナビなど「目的別」のツールが存在したが、それぞれ操作性が異なり、コストもかかり、すべてを持ち運ぶのも大変だった。これらの機能がスマートフォンに統合されたことで、操作が統一されたうえにコストも下がり、持ち運びも容易になった。さらに、スマートフォン内で機能間のデータ連携も完結し、アップデートやバックアップが自動化された。

「データファイルシステムも似たような環境にある。構造化データだけでなく非構造化データも取り扱うようにない、さまざまな目的別のファイルシステムが生まれた、しかし、これは不便さも生み出した。開発者や運用管理者は、それぞれのファイルシステムに応じた開発手法、運用管理方法、セキュリティ、データを用意しなくてはならなくなった。これを解決するために、目的別DBから“スマートDB”に移行することが必要になる。これをいち早く実装したのがOracle Database 21cである」(三澤氏)

コンバージドDBへの統合によって、単一のインタフェースから運用管理が可能になり、開発性や拡張性、セキュリティなども共通化される。ただし、これはプラガブルDBのアーキテクチャにより実現されるため、全体が巨大化することもない。加えて、ここにAutonomousの機能を追加することで、自律化、自動化できると語る。

今回リリースされたOracle DB 21cでは216の新たな機能を追加し、アプリケーション開発者やアーキテクト、データサイエンティストなど多様なユーザーに使いやすい環境を提供すると同時に、DB管理者にはより管理しやすい環境も用意したと、三澤氏は説明する。

たとえば開発者やアーキテクト向けには、ブロックチェーン技術を用いてデータが変更(改竄)されていないことを証明できるSQLテーブル「ブロックチェーンTable」、Oracle DB内部(ストアドプロシージャ)でのJavaScript実行機能、高いパフォーマンスを実現するネイティブJSONバイナリデータ型への対応、パーシステントメモリ(永続性メモリ)ストアといった新機能がある。またデータサイエンティスト向けには、各種機械学習アルゴリズムを強化しているほか、機械学習モデルの構築を簡素化する「Auto ML」の機能強化も行っている。DB管理者向けには、“地球規模”での分散データシステムを実現するシャーディングの大幅な強化を行った。

「Oracle Database 21cにはあらゆるデータタイプが格納できるが、これに対して機械学習をかけることで、はるかに処理が効率化でき、よりよい結果を生み出すことができるようになる。またパーシステントメモリがDBにもたらす革新は大きい。今回の21cに実装された機能はその一部にすぎず、今後さらに強化されることになる」(三澤氏)

他社パブリッククラウドのDBサービスと比較した優位性を強調

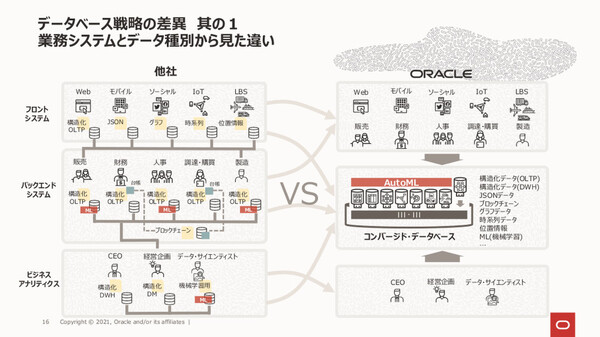

三澤氏は、Oracle DB 21cが他社DB製品、特にAmazon Web Services(AWS)などの競合パブリッククラウドが提供するDBサービスと異なるポイントとして4点を挙げた。

まずは、あらゆるデータモデルを統合的に取り扱えるコンバージドDBという強みだ。Oracle DBは、リレーショナルDBの構造化データだけでなく、JSONやKey Value、グラフ、ファイルといった非構造化データを含む幅広いデータモデルを、一貫性のあるクエリとビューで取り扱うことができる。

「AWSで目的別のデータファイルシステムを複数使ったり、これにオンプレミスのデータファイルシステムを組み合わせて使ったりしている場合には、複雑で、不便で、コストがかかる開発、運用が余儀なくされる。オラクルのコンバージドDBであれば、そうした問題を解決し、あらゆる人たちが目的に応じた洞察を得ることができる」(三澤氏)

三澤氏は具体例として「顧客の購買行動分析」を取り上げた。目的別DBを使う場合、商品検索履歴、購入履歴、配送管理、顧客情報、売上分析といったDBが個別に存在するため、行動分析を行いたい場合は事前にDB間でETL処理を行ったうえで、データ連携を行う必要がある。一方でコンバージドDBであれば、統合されたDBとしてデータ連携もスムーズに行え、最低限の手間とコストで済む。「アプリケーションの観点から見れば、目的別DBはナンセンスだと考えている」(三澤氏)。

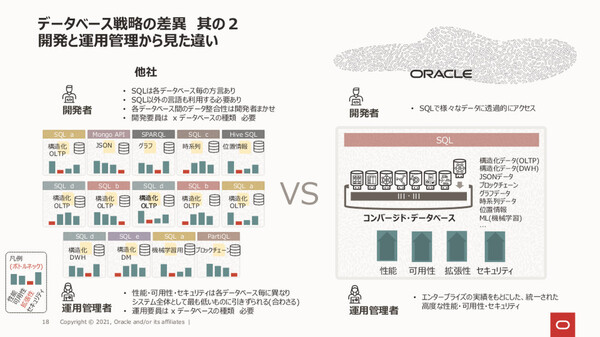

特徴の2点目として、コンバージドDBの開発者と運用管理者に対するメリットも示す。

「開発者はRDBMSでSQLを使うだけでなく、JSONであればMongo APIを、グラフであればSPARQLを、位置情報であればHiveQLをといったように、目的別DBごとにインタフェースを操らなければならない。運用管理者も、目的別DBの性能や可用性、拡張性、セキュリティ(の維持)を、それぞれに行わなくてはならず、煩雑な作業が強いられる。コンバージドデータベースであれば、開発者はSQLだけでさまざまなデータに透過的にアクセスでき、開発の仕事にだけ専念できる。また、運用管理者は、統一されたインターフェースで運用できる。その差は一目瞭然だ」(三澤氏)

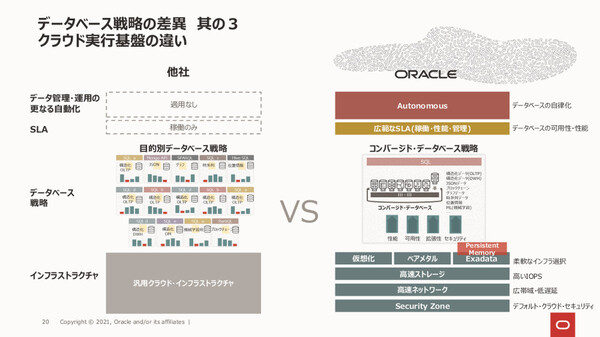

3点目としては、Oracle Cloudのインフラが備える能力を挙げる。

「現状は、さまざまな目的別DBがさまざまなパブリッククラウド上に実装されており、その結果、データ管理や運用の自動化が進まず、SLAも統一されたものになっていない。だがOracle Cloud Infrastructure(OCI)であれば、圧倒的に高速なネットワーク、完璧なテナント分離、フル暗号化ができるというメリットがある。このインフラと一体化したサービスを提供できるのがOracle DB 21cであり、いわば“Engineered Cloud”と言えるものだ。データ管理や運用の自動化(自律化)やSLAの統一ができ、ミッションクリティカル用途でも安心して利用できるDBサービスである」(三澤氏)

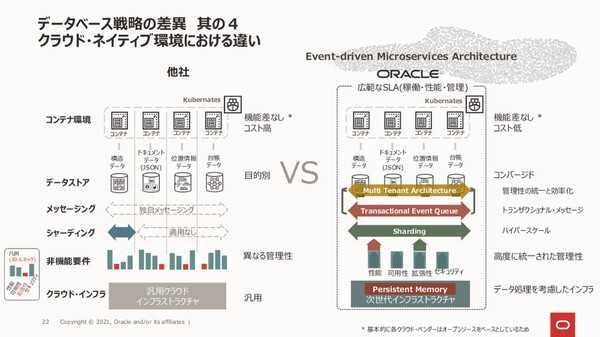

最後の差異化ポイントとして、クラウドネイティブ環境における違いを挙げた。「現状では、データにACID特性が求められるようなアプリケーションをコンテナやマイクロサービスで実装するのは難しい。オラクルのコンバージドDBは、イベントドリブンなマイクロサービスアーキテクチャを使うことで、それを実現できる唯一のDBになる」(三澤氏)。

なおOracle DB 21cは現在、「Oracle Autonomous Database Free Tier」としても提供されている。この無償枠は、一定のリソース範囲内(最大2つのDBインスタンスなどの制限内)であれば、時間制限無しで永続的に利用できる“Always Free”のデータベースサービスだ。