業務を変えるkintoneユーザー事例 第96回

目指せ生産性向上200%!SIerと外部人材を活用して事業部門がシステム構築

現場が課題を見つけてkintoneで内製化 日清食品が目指す新しいIT部門のあり方

2020年12月21日 09時00分更新

業務部門は現場で自分の欲しいものを作る IT部門は?

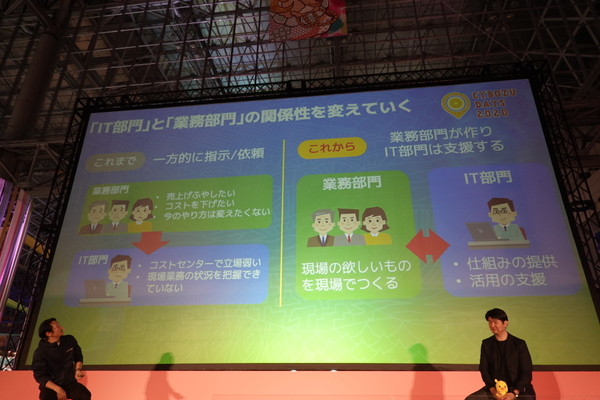

これまでのIT部門では、業務部門から上がってきたたくさんの要望をとりまとめ、その一部を社外の専門家に相談。さらにその一部が実現するという仕組みだった。そのため、業務部門から見ると、IT部門は仕事をしていないように見えているという課題があった。

そこで、成田氏は業務部門は現場で自分たちが欲しいものを作り、IT部門は仕組みの提供と活用の支援を行なうというように、関係性を変化させることにした。

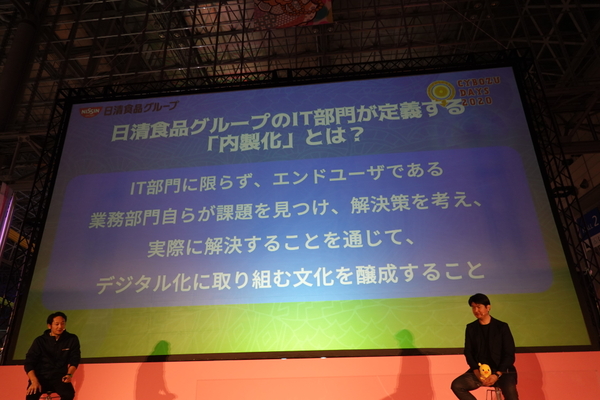

「われわれの考える内製化とは、IT部門に限らず、エンドユーザーである業務部門自らが課題を見つけ、解決策を考え、実際に解決することを通じて、デジタル化に取り組む文化を醸成することです。最初は、想像もできないという感じですが、kintoneを使って、業務改善をしていると、自然とこういう流れになってきます」(成田氏)

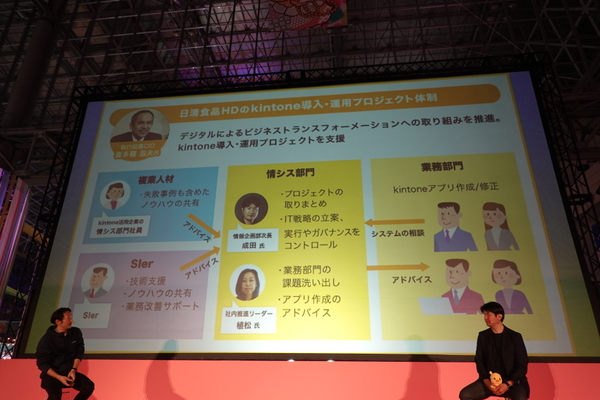

情シス部門がプロジェクトをとりまとめたり、ガバナンスをコントロールしたり、業務部門の課題を洗い出す。その上で、業務部門がkintoneアプリを作成するのだ

成田氏は、業務部門から相談のメールが来たら、最初の打ち合わせの前にアプリを作ってしまうそう。打ち合わせで見せてしまうと、とても驚くとのことだが、当たり前だ。さらに、一緒に画面を見ながら打ち合わせしつつ、その場で改善してしまうとさらに驚くという。

そこから業務部門に使ってもらってフィードバックをもらって改善するというプロセスを数回繰り返すと、使えるアプリになってくるという。実際に業務で利用できるシステムが1~2週間でできるスピード感は、業務部門にすごく喜んでもらえるそう。

「そうすると業務部門側の反応が変わってきます。実は他にもこういう課題があってなんとかならないか、と提案してくるのです。そうすればしめたものです。だんだん彼らも触りたくなり、自分たちでもやらせてもらえませんか、と言ってきます。そうしたら、情シス部門でサポートをするので、あなたたちで作ってください、一緒にブラッシュアップしていきましょう、という流れです」(成田氏)

SIerや複業人材からも知恵とノウハウを借りる柔軟さ

日清食品グループではkintoneのディープなカスタマイズをノーコードで行なえる「gusuku Customine」も導入している。そして、開発元のアールスリーインスティテュートにサポートをお願いしたそう。kintoneのアカウントを作り、定期的にウェブ会議をして具体的なアドバイスをもらうのだ。

しかし、アプリやカスタマイズの開発は依頼しないという。「われわれが手を動かす上での知見を提供していただいています。これによって生産性が非常に上がっています」と成田氏。ノウハウを自社に蓄積する賢いスタイルといえるだろう。

「kintoneを導入してもいろいろ苦労されている会社さんもいます。われわれが活用していく中で、そういった落とし穴にはまらないように、うまいことやっていきたいなと思いました」(成田氏)

そんな美味しい話があるのかと思ったら、なんと成田氏は他の企業で活躍しているkintone担当を複業人材として招いたのだ。

「私はkintoneを日本で一番活用しているのは星野リゾートさんだと思っています。そこで、星野リゾートでkintoneを担当している前田さんにお願いして、複業で入っていただきました。前田さんが初めてkintoneを触った時の状況や、そこからkintoneをどういう風に活用して、どういう風にスキルを上げたのかという経験をいただいて、我々のガバナンスのルールを組み立てたりしました」(成田氏)

大胆だが、これ以上ない効率的な施策だ。確かに、情報システム部が業務部門の支援をするとか、SIerや複業人材からアドバイスを受けるのは、どちらかというとコストダウンにもつながるので、大企業でなくてもチャレンジできる施策だ。社内にkintone文化が醸成されてしまえば、その後のDXは雪だるまが転がるように進んでいく。そのフックとしてはとても参考になる内容で、勉強になったセッションだった。

この連載の記事

-

第302回

デジタル

給与20%増達成で社員の人生も変えた 平均年齢64歳の地方バス・タクシー会社はkintoneで未来をつなぐ -

第301回

デジタル

コロナ禍で売上激減 社長自作のkintoneアプリで回復も、変革のラストピースになったのは -

第300回

デジタル

業務改善とは「人の弱さと向き合う」こと だからkintoneの利用は“あきらめた” -

第299回

デジタル

悪夢のExcel多重入力と決裁スタンプラリー システム刷新の反発は“ライブ改善”で乗り越えた -

第298回

デジタル

PCに行列ができる、旧態依然な業務にサヨナラを kintoneで年2546時間の残業を削った日本海ガス -

第297回

デジタル

モンスターExcelもそのままkintoneアプリ化 老舗企業を整トーン(頓)した「小田トーン」の実力 -

第296回

デジタル

わずか3名で5万6000人へのkintone展開 「作る」から「変える」マインド変革が突破口に -

第295回

デジタル

全職員の6割がkintoneを利用する関西外国語大学 背景に待ったなしの大学DX -

第294回

デジタル

シェア100%の重圧を跳ね除けろ 味の素ファインテクノの業務改善は、kintoneで加速した -

第293回

デジタル

業務改善はクライミング kintoneで壁を登った元気女子の感情ジェットコースター -

第292回

デジタル

“なんとなく”の現場改善、もうやめません? kintone運用6年で辿りついた自動化と可視化 - この連載の一覧へ