ハンヴィーはフルタイム4WDです

自動車はエンジンの搭載位置と駆動輪の位置によってタイプ分けでき、特殊な例を除くとFF、FR、RR、MR、4WD(またはAWD)の5種類に大別されます。

FFは現在の市販車では主流の駆動方式。フロントエンジン・フロントドライブの略で、エンジンが前にあり前輪を駆動しています。

FRはかつてもっともスタンダードだった駆動方式。フロントエンジン・リアドライブの略で、エンジンが前にあり後輪を駆動します。

RRはポルシェなどごく一部のクルマが採用している駆動方式。リアエンジン・リアドライブの略で、エンジンも駆動輪も後ろにあります。

MRはスポーツカーやF1などのレースマシンで使われる駆動方式。ミッドシップ・リアドライブの略で、エンジンが車体の中央付近にあり、後輪を駆動します。

4WDは主にオフロード向け。4 Wheel Driveの頭文字を取ったもので、4つのタイヤを駆動することから日本語では四輪駆動、略して四駆と呼ばれます。また、すべてのタイヤを駆動するためAll Wheel Drive——AWDと呼ばれたり、4輪のうちの4輪すべてを駆動するという意味の4×4(フォーバイフォー)と呼ばれることも。

ハンヴィーは軍用車でバリバリのオフロード車であり、当然のように4WDを採用しています。

ハンヴィーは4輪すべてを常に駆動するフルタイム4WD車です

4WDはさらに2種類に分けられ、ひとつはパートタイム4WD。ふだんはFFやFRだけど切り替えることで4WDになります。もうひとつはいつでもどこでも4WDのフルタイム4WD。ハンヴィーは後者で、常時4輪すべてを駆動しています。

トランスファーからもオイルが漏れてました

車検でリアデフの左サイドからのオイル漏れが発見され、シールを交換したウチのハンヴィーですが、実はもう1ヵ所オイル漏れがありました。

それはトランスファー。

ハンヴィーの下にもぐってパチリ。左が前で右が後ろ。銀色の物体がトランスファーです。左上の黒い部品がフロントデフにつながっているシャフトで、右下のシャフトはリアデフにつながっています

エンジンからトランスミッションを通って出てくる出力軸は1本しかありません。その出力をFFはフロントのデフで、FRはリアのデフで左右に振り分けています。それに対して4WDでは前後にも振り分ける必要があり、その役割を担っているのがトランスファーです。

デフと同じくシールが劣化してました

トランスミッションからトランスファーに入った駆動力は、後輪へはそのまままっすぐ伝達され、前輪へはトランスファーで折り返して伝わります。

トランスファーを後ろから見たところ。トランスファーのすぐ前にチラッと見えているのがトランスミッションです。前後に向かってシャフトが伸びている様子がわかります

このトランスファーから前輪に向かうシャフトの出口のシールが劣化して、オイルがにじみ出ちゃってたんですよね。リアデフ同様、だだ漏れというほどではなかったみたいですが、放置するわけにもいかないのでシール交換となりました。

トランスファーの内部にはギアがたくさんあり、さらに前輪シャフトを駆動するための幅の広いチェーンもあるので、オイルが減るとこれらが損傷しかねません。

デフの故障ならカーブがスムーズに曲がれなくなったり振動や異音が出たりするものの走ることはできますが、トランスファーの場合は動力の伝達ができなくなるため走行不能になる可能性が高いので、ちょっとしたオイル漏れとはいえ嫌な感じです。

交換はめっちゃ大変

というわけでトランスファーフロントアウトプットシールというシールを交換してもらったんですが、交換するには前輪に向かうフロントプロペラシャフトを外す必要があります。

フロントプロペラシャフトを外すと内部のシャフトが見えます。銀色に光っている部分にシールがはめ込まれているので、ググッと引っ張って外します。この写真は外し済みの状態です

交換自体はシールを抜いてはめ込むだけですが、シャフトとフランジを外さなくちゃいけないのでなかなか大変な作業なのです。もちろん自分でやるなんて考えられません。

トランスファーにはデフの機能もあります

トランスファーには前後のデフと同じように回転差を吸収するセンターデフという機構が組み込まれています。デフと違うのは左右ではなく前後の回転差に対するものである点。

これがないと、乾いた舗装路などタイヤがスリップしにくい状況の時、小回りをしようとすると前後の回転速度に差が生まれ、ブレーキがかかったようになってギクシャクとした動きになってしまいます。タイトコーナーブレーキング現象といって、ひどいときには止まってしまうことさえあります。

4WD車にはなくてはならない機構なんですが、ただ、このセンターデフにもひとつ欠点が。タイヤがひとつでも空転すると動けなくなってしまうのです。

回転差を吸収する=路面からの負荷が小さい方のタイヤにより多くの駆動力を割り振る、ということなので、空回りしているタイヤを目一杯回そうとしてしまうんですよね。結果、きちんと接地しているタイヤに割り振られる駆動力がゼロということに。

これではせっかくの4WDも宝の持ち腐れ。オフロードのぬかるみなんて怖くて近寄れません。

トランスファーは2段階

この空転時の問題を防ぐために、センターデフをロックすることができるようになっています。

左のレバーがトランスファーの切り替え。HLはハイ・ロック、Hはハイ、Nはニュートラル、Lはロー・ロックです

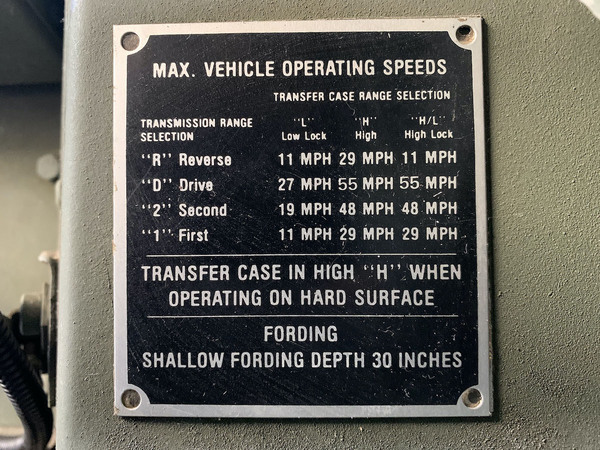

トランスファーとトランスミッションの組み合わせの注意書き。Lの場合は最高速度が時速27マイル(約43キロ)に制限されます

ハンヴィーの場合、トランスファーはハイ(H)とロー(L)の2段階あり、通常はHで走行します。滑って脱出できないとか、ものすごい急坂みたいな超ヤバい状況で使うのがL。トランスファーに負担がかかるため、一時的に使用するという感じですね。Lではギア比が低くなるためスピードが出なくなり、センターデフがロックされます。また、HLではハイのままロックすることも可能です。

ちなみにワタシはHしか使ったことがありません。ちゃんと動くか、一度試してみようかな。

この連載の記事

-

第347回

デジタル

ダイヤルを回すだけでフィットするシューズ「DICTATOR」を衝動買い! -

第346回

デジタル

ハンヴィーのシート交換で若干のトラブルが! -

第345回

デジタル

未使用新品&中古美品のハンヴィー用シートをまとめ買い! -

第344回

デジタル

Beatsのヘッドホンが手放せなくなりました -

第343回

デジタル

そっぽを向いていたハンヴィーのタイヤが直りました! -

第342回

デジタル

米軍車両ハンヴィーのタイヤがとんでもないことになった話 -

第341回

ゲーム・ホビー

米軍払い下げの南京錠、何個買えば気が済むのか -

第340回

自動車

米軍車両ハンヴィー、車両維持費だけでなく修理費や改造費もかかっています -

第339回

自動車

米軍車両ハンヴィーの気になる車両維持費、燃料代を除けば月1.5万円です -

第338回

ゲーム・ホビー

アレルギー検査を受けてみたら、まさかの猫アレルギーが発覚! -

第337回

Apple

古いApple IDをMacとiPhoneから一掃して、Apple Watchの初期設定がついに完了! - この連載の一覧へ