米本社CEOと日本代表が説明、効率化とビジネス成果につながるプラットフォームのメリット

Qlikが掲げる「アクティブインテリジェンス」はBIと何が違うか

2020年10月29日 07時00分更新

米Qlik Technologiesとクリックテック・ジャパンは2020年10月27日、同社の事業戦略などに関する記者説明会を開催した。米Qlik CEOのマイク・カポネ氏がオンラインで参加し、日本市場を重視する姿勢を強調したほか、同社が提唱する「アクティブインテリジェンス」とは何か、その特徴について説明。さらに、積極化している買収戦略の狙いについても説明した。

「効率化」と「ビジネス成果」の両方を実現するデータ活用基盤とは

グローバル100カ国以上に展開し、5万社以上の顧客を持つQlikは、ガートナーのマジッククアドラントにおいて、BIプラットフォーム分野で10年以上リーダーポジションを獲得している。同社では「データ利活用の加速が、ビジネス成功の源泉である」というビジョンを打ち出しており、Qlik自身がそのビジョンを実現するための3つの指針として「SaaS主義」「データ主義」「顧客主義」を掲げている。

カポネ氏は、Qlikが現在提唱し、取り組みを進めているアクティブインテリジェンスについて、従来のBI(ビジネスインテリジェンス)との違いをふまえながら次のように説明する。

「従来のBIは、現在のビジネスニーズやスピードに合っていない。新型コロナウイルスによる社会変化に伴い、アナリティクスにはこれまで以上にスピードの向上が求められている。しかし、従来のBIはあらかじめ定義、統合されたデータセットに基づき情報を提供するものではあるが、『アクション』を促すものではない。一方でアクティブインテリジェンスは、リアルタイムの最新情報に基づく継続的なインテリジェンスに基づき、『即時の行動を促す』ものである」(カポネ氏)

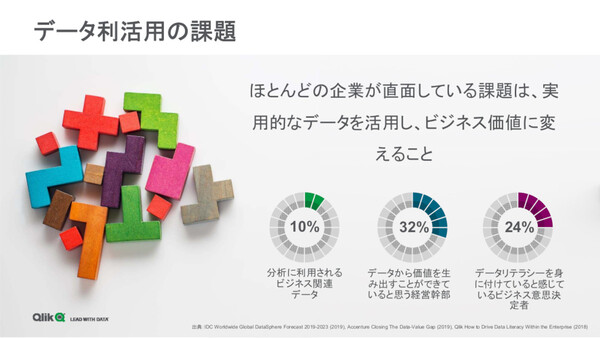

IDCやアクセンチュアの調査によると、企業内で分析に活用されているビジネス関連データはわずか10%にとどまるという。同様に「自社ではデータから価値を生み出すことができている」と考える経営幹部は32%、「データリテラシーが身についている」と感じているビジネス意思決定者も24%と少ない。

カポネ氏は、これまでとは経済の形が変化するなかで、データの利活用が重要であることの理解も進み、多くの企業が実際にデータを利活用したいと考えている一方で、その実現を阻む「データが適切に設定されていない」課題があると指摘する。

「データの利活用ができる企業こそが、複雑で、厳しい世界を生き残り、繁栄することができる。そのためには利用可能なデータをそろえて、ビジネス価値に変えることが大切だ。Qlikの役割は、企業が『データをビジネス価値へと変える』ことをサポートする点にある」(カポネ氏)

厳しいビジネス環境を背景として、業務運用の効率化と同時に増収増益というビジネス結果も求められる時代だ。その課題解決を、アナリティクスの部分だけではなくデータパイプライン全体を支えるプラットフォームとしてサポートするのがQlikの方針だ。カポネ氏は、レガシーなデータウェアハウス(DWH)からモダンなデータレイクへの移行、セルフサービス型アナリティクスやAIガイド付きアナリティクスなどの新しい機能をプラットフォームを通じて提供し、顧客企業全体のデータリテラシーを高めることができると語る。

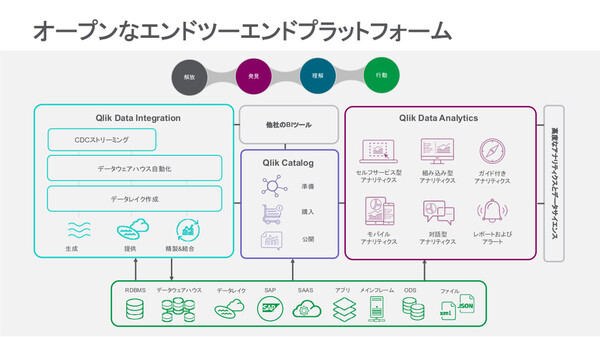

データ統合/データカタログ/アナリティクスで構成されるプラットフォーム

さらに、この「プラットフォームとして提供できる」点が、「Tableau」やマイクロソフト「Power BI」といった従来型BIとは異なるアクティブインテリジェンスの特徴だとカポネ氏は強調する。

Qlikのアクティブインテリジェンスプラットフォームは、「Qlik Data Integration」「Qlik Catalog」「Qlik Data Analytics」という3つの領域で構成されている。

Data Integrationは、CDC(変更データキャプチャ)ストリーミング、データウェアハウス自動化、データレイク作成などを通じてデータの生成/提供/精製/結合の機能を、またCatalogではデータの準備/購入/公開といった機能を提供する。こうして用意されたデータを、Data Analyticsのセルフサービス型アナリティクス、組み込み型アナリティクス、ガイド付きアナリティクス、対話型アナリティクス、モバイルアナリティクスといった機能を通じて活用できるようにする仕組みだ。高度なレポート/アラート機能も提供する。

なかでもQlik Data Analyticsでは、同社が“拡張知能”と呼ぶAIアシスタント機能「Insight Advisor」を搭載している点が特徴だと説明する。チャットを介してAIアシスタントに質問を投げかけるだけで、その答えを可視化したチャートで説明する。最近では、クラスタリングアルゴリズムのK平均法によるAdvanced Analytics Calculation、インサイト創出と自然言語理解をサポートするRobust Business Logic Layer、データの視覚化を図る新たなチャートタイプの提供といった機能強化がなされている。

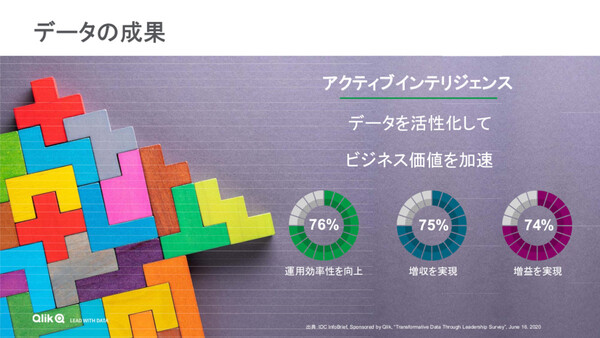

カポネ氏は、アクティブインテリジェンスプラットフォームを通じてデータを「活性化」することで、運用効率性と増収増益の両立が可能であることを示した。IDC調査では「運用効率性を向上」したという回答が76%、同様に「増収を実現」が75%、「増益を実現」も74%となっている。

相次ぐ買収とポートフォリオへの統合、「2020年はQlikにとって忙しい1年に」

この数年、Qlikでは買収戦略を加速させている。まず2018年には、データカタログを構築するPodium Dataを買収して製品ポートフォリオを拡充。翌2019年には、データ統合/管理ソリューションのAttunityや、AI/NLP(自然言語処理)技術を持つCrunch Dataを買収。さらに今年(2020年)も、AIによる高度なアラート基盤を実現するRoxAI、データ探索とデータに基づくコラボレーション機能を提供するKnarr Analytics、クラウド型の統合プラットフォーム(iPaaS)であるBlendr.ioを買収している。

「2020年は、新型コロナウイルスの影響と景気低迷という厳しい1年ではあったが、Qlikにとっては忙しい1年になっている。Knarr Analyticsは、洗練されたデータ探索やリアルタイムのコラボレーション、インサイトキャプチャーを実現し、アクティブインテリジェンスを“コラボレーション”の側面から強化する。また、Blendr.ioは柔軟性と拡張性に優れたiPaaSであり、Salesforce.comをはじめとする500以上のSaaSやクラウドソースとのデータ統合を実現する。Blendr.ioが持つiPaaSの機能がアクティブインテリジェンスに統合されることを楽しみにしている」(カポネ氏)

データリテラシーもデータ活用の優先順位も低い日本、「そこにポテンシャルがある」

クリックテック・ジャパン カントリーマネージャーの今井浩氏は、日本における事業展開について説明した。

今井氏はまず、日本市場におけるビジネスの現況について説明した。米国本社と同様に日本のビジネスも堅調に推移しており、製造、流通・サービス、金融、公共など、あらゆる業界、業種で顧客が増えていると語る。今後は業界別の営業体制も整えていく方針を示した。

アクティブインテリジェンスプラットフォームを構成するQlik Data Integration、Qlik Catalog、Qlik Data Analyticsの3領域で技術と製品ポートフォリオが拡大するのにあわせて、パートナー数も少しずつ増えているという。日本でもAmazon Web Services(AWS)や日本マイクロソフト、グーグル、Snowflakeといった企業との連携を開始している。

また今井氏は、日本のデータリテラシーはグローバル平均と比べて低く、企業ビジネスにおけるデータ活用の優先順位も低いが、そこに「大きなポテンシャルがある」とも語る。

「データやデータプラットフォームに最適な投資を行った結果、企業の業績が向上するという(グローバルの)調査結果がある。だが、日本では先進10カ国の平均を下回る実績でしかなく、投資が不十分だ。言い換えれば、日本の企業には“伸びしろ”があり、クリックテック・ジャパンが成長するためのポテンシャルがある」(今井氏)

昨年10月のクリックテック・ジャパン カントリーマネージャー就任以前、今井氏はデル・テクノロジーズでデータ保護ソリューションを担当していた。その背景をふまえ、日本企業に対して“守りから攻めへ”の転換も訴えた。

「前職ではデータ保護領域から、事業継続性やリスク回避、プロセス最適化に軸足を置いた提案を行ってきた。これからはこうした守りの施策だけでなく、新たなビジネス機会の創出と行った攻めの施策にもバランス良くアクセルを踏んでいきたい。“守りの施策から攻めの施策へ”転じるべきだというメッセージを発信し、Qlikのケーパビリティを活用して、守りと攻めの両方から日本企業を支援したい」(今井氏)