前回に引き続き、AMDのFinancial Analyst Days 2020で発表された内容を解説していこう。

Ryzenの平均小売価格がこの2年で14%ほど増加

あまり大きな話題がなかったのが、Consumer/Business CPU&Graphicsの話。強いて言うなら、Rick Bergman氏(EVP, Computing & Graphics)が説明を行なったのが一番の話題になったというのもどうかと思う。

昔のことをご存じの方には懐かしいと思うが、もともとBergman氏はTI→Exponential(*1)→S3を経てATIでSVPにまでのし上がり、その後AMDの買収によりAMDのSVP&GM, Product Groupの職に就いたものの、2011年9月に辞任。昨年まではタッチセンサーを手掛けるSynaptics Inc.のCEOを務めていた。

ただそのSynapticsのCEO職を2019年3月(*2)に辞任。しばらくの空白期間を置いたのちに8月5日に再びAMDの経営陣に返り咲いているのだが、案外このニュースが周知されていなかったようだ。

現在の氏のポジションは、ちょうどJim Anderson氏(2018年8月、Lattice SemiconductorのCEO就任のためにAMDを辞任)と同じポジションになっている。

(*1) ECLで作ったPowerPCチップで「最高速のPowerMacを実現」といって市場に殴りこんだものの、すぐに敗退したベンチャー。

(*2) Bergman氏のLinkedInのプロフィールでは5月になっているのが不思議。

さて、そのBergman氏のスライドからまずは説明しよう。2019年の振り返りに関してはそれほど目新しいものはないが、下のスライドはやや興味深い。

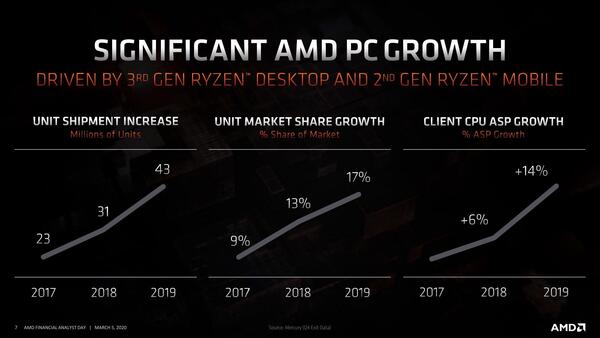

第3世代Ryzenと第2世代Ryzen Mobileの出荷台数の推移。逆算すると、2017年は市場全体で2億5600万個、2018年は2億3800万個、2019年は2億5300万個ほど出荷されたことになる。

2017年の市場シェアはハイエンドからローエンドまで全部合わせると9%ほどのシェアだったものが、2019年にはほぼ倍の17%まで増えている。

実際出荷数量も2017年の2300万個から2019年には4300万個まで増えており、加えてASP(平均小売価格)もこの2年で14%ほど増加している。

シェアで1割を切っていた2017年はまだインテルも王者のゆとりで構えている余地があったが、シェアが2割近くになる(=インテルのシェアがそれだけ落ちる)2019年になると、インテルもなりふり構わなくなってきたのは無理ないところであろう。

その証拠に、CES 2020前日のプレス向け発表会でインテルは、TigerLakeを「初めてAMDを上回るGPU性能を持った製品」と紹介したほどだ。インテルがここまで露骨に性能を表明したのは初めてである。ただその翌日にRenoirコアのRyzen 4000シリーズが発表されて台無しになってしまったが。

そのRyzen 4000シリーズへの言及もあったが、内容的には連載548回で紹介した話とさして違いがなかったが、1つ重要なスライドがあった。

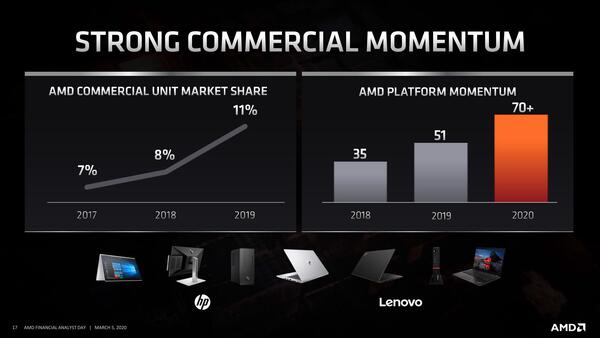

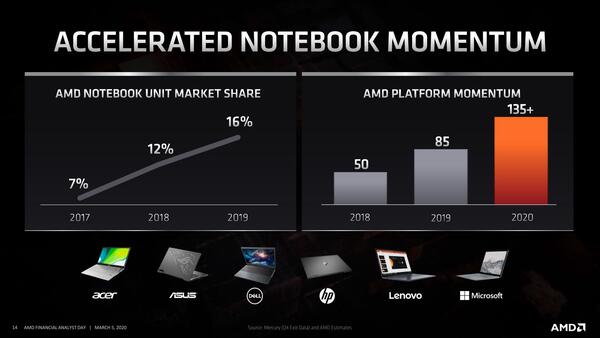

AMD採用ノートPCの勢いが加速していることを示すスライド。マーケットシェアは2017~2019年なのに、採用プラットフォーム数が2018~2020年になっているのがおもしろい。もっとも2020年はまだ第1四半期の最中なので、年末までにどの程度増えるか楽しみではある

2017年と言えば、まだRyzenベースの製品は間に合っておらず、Carrizoベースがほとんどだったからシェアは低いが、これがRaven Ridgeベースで10%超えを果たしており、Picassoベースで16%まで増やしてきた。

ただ従来ではTDP 15Wの製品が提供できなかったのがネックだったが、Ryzen 4000シリーズでこれを提供できるようになったことで、大幅に採用数が増えたとしている。

同様にRyzen Proシリーズも、第3世代のRyzen Proが2019年に発表されてから本格的に弾みがついてきた。

まだこちらは第4世代製品の発表はない(通例で言うと、コンシューマー向けRyzenの新製品発表の1四半期後に、同じ構成のRyzen Proが投入される)。

ただRyzen 4000シリーズが今年第1四半期中(といってもすでに残り2週間程度だが)の出荷予定なので、Ryzen Pro 4000シリーズは今年6月末あたりに出荷だろうか? そうだとすると、今年後半にはさらに採用事例が増えることが期待できるだろう。

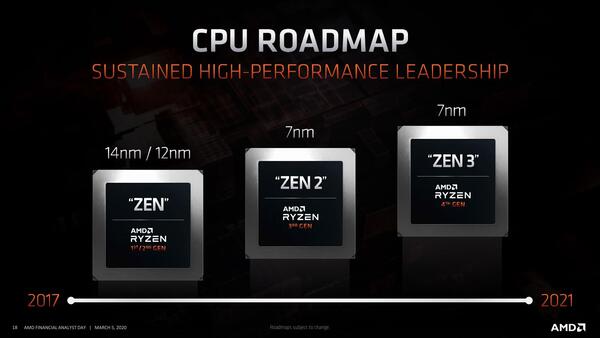

さて、今後の話であるがCPUはPapermaster氏が示したロードマップと大差がない。

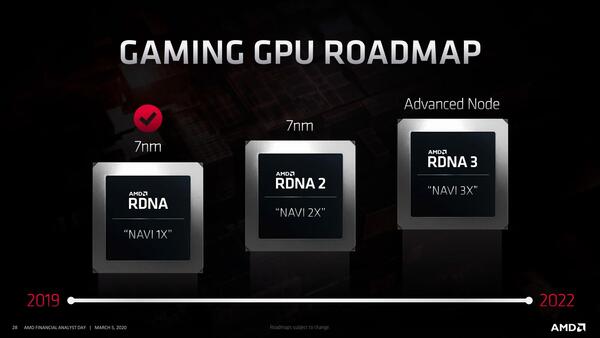

一方GPUについては、まず既存のRadeon RX 5000シリーズの説明の後で、今後のロードマップが示された。

今年がNAVI 2X、来年がNAVI 3Xであり、そのNAVI 3XはAdvanced Nodeを使った製品になるとしているのが特徴だ。ただ今後のGPUの詳細については、次のDavid Wang氏に説明を譲った。

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ