1日目基調講演は「シンギュラリティ」と「DX」、アレン・マイナー氏とITR内山悟志氏が登壇

DB技術者カンファレンス「db tech showcase Tokyo 2019」開幕

2019年09月26日 07時00分更新

ITR内山氏「日本の大企業は『DXの5つの罠』にかかっている」その対策と処方箋

ITRの内山氏は、あらゆる企業が現在のビジネス課題としている「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の現状や推進手法についてのセッションを行った。DX推進の取り組みには着手したものの、その進め方がわからず迷走している企業も少なくないため、あらためてそれを整理する内容だ。

そもそもDXはどう定義されるのか。2004年に初めて提唱された際の定義は非常に抽象的で漠然とした内容であり、それを参照しても企業が具体的にどう対応すべきかはわからない。そこで昨年12月に経済産業省が公表した「DX推進ガイドライン」においては、あらためて明確な定義がなされた。

「この定義のポイントはまず、データやデジタル技術を活用することは『手段』であり目的ではないということ。次にDXの目的も、製品やサービス、ビジネスモデルだけでなく、業務や組織、プロセス、企業文化・風土の変革までもが含まれている。つまり『デジタルの時代に対応できるように、企業を丸ごと変えましょう』ということ。だから『AIを使っているからウチはDXをやっています』というのは間違い」(内山氏)

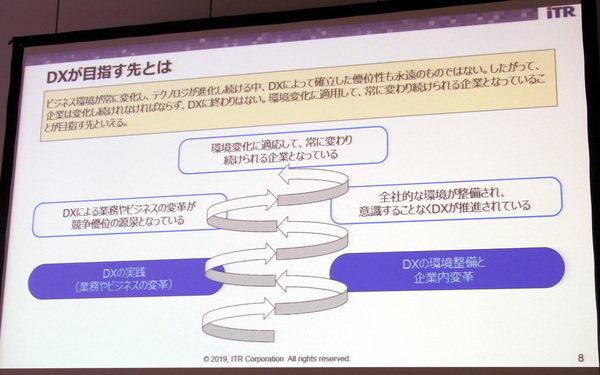

またDXの取り組みを進める中では、「DXの目指す先がきちんと定義されていない」ために社内の議論がかみ合わなくなることがよくあるという。内山氏は、DXは一回やって終わりというものではなく、常に変化を繰り返す「終わりのない旅」だと表現する。そのため、技術と市場の変化に適応して永続的に「変化し続けられる」企業であることが、目指すべき姿になる。

「(DXの取り組みは幅広い領域に及ぶため)非常に大変だ。正直なところ、何十年もかかるものと考えておいてほしい。1990年代からこうした変革を進めている企業もいくつかあるが、やはり20年ほどかかっている。そういう覚悟で取り組む必要がある」(内山氏)

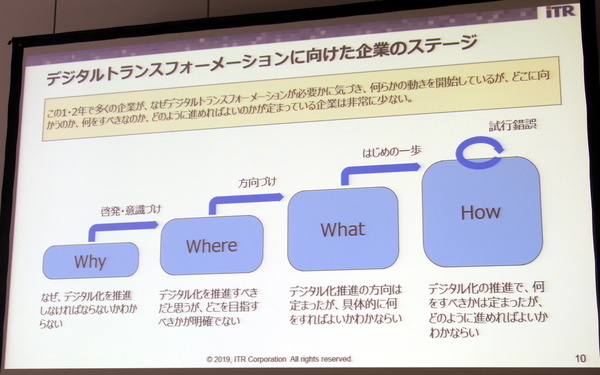

また、DXの取り組みで悩む企業からの相談を整理すると、大きく4つのタイプに分かれると内山氏は説明する。それは「Why(理由)」「Where(方向性)」「What(具体策)」「How(手法)」の4つであり、このステップを順番に上っていかなければ(途中のステップを抜かしてしまえば)、結局は行き詰まって後戻りすることになるという。

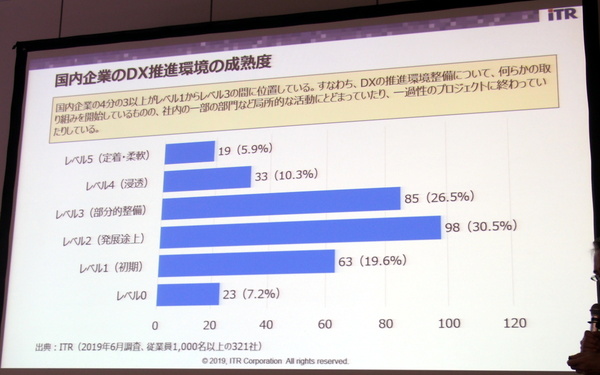

ITRでは、企業におけるDX環境整備の成熟度を測る指標を策定し、今年6月に企業調査を実施している(従業員1000名以上、321社)。レベル0~5までの6段階のうち、8割近くの企業はレベル1(初期)からレベル3(部分的整備)に該当する。つまりDXの取り組みは始めているものの、まだ場当たり的な活動、あるいは企業内の局所的な活動にとどまっている。

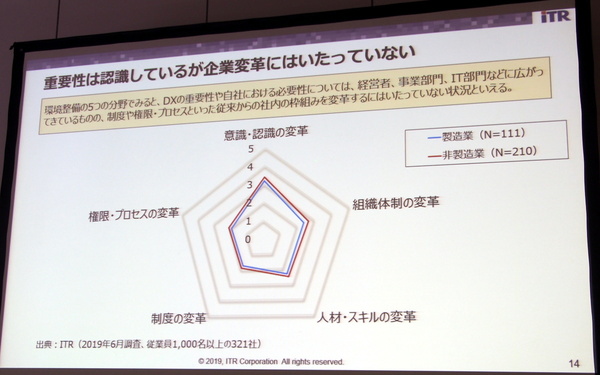

また実施できている変革を分野別に見ると、DXの重要性や必要性に対する認識は社内全体に広まっている一方で、制度や権限、業務プロセスといった従来からの枠組みの変革には至っていないこともわかったという。

こうした現状から、日本の大企業は「DXの5つの罠」に陥っているケースが多いと内山氏は指摘した。目的が明確でないままPoCを繰り返し実ビジネスにならない「DXごっこの罠」、総論としてはDXに賛成するが自分の部門や業務の変革を拒む「総論賛成の罠」、経営者がDX推進組織を立ち上げただけで後方支援をしない「後はよろしくの罠」、インキュベーション制度や社内アイデアソンの実施など“やってる感”は出すが後が続かない「形から入る罠」、DX推進にあたって前例を探し、これまで成功したものしかやらない「過去の常識の罠」という5つだ。

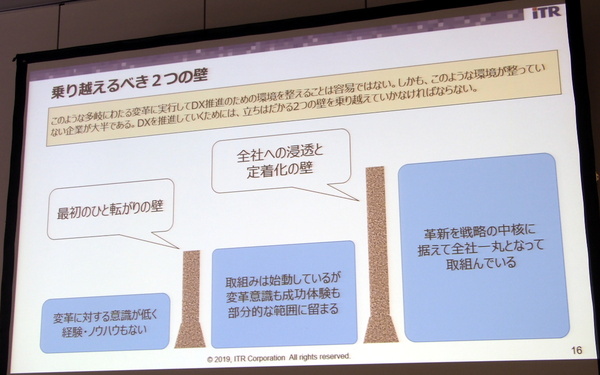

それではこのような現状をどう打破していくのか。内山氏は「2つの壁」を乗り越えなければならないという。「最初のひと転がりの壁」と「全社への浸透と定着化の壁」という2段階である。

第1段階、変革の「最初のひと転がり」では、必ず障壁や阻害要因が出てくる。これをきちんと総括したうえで、次の段階へとフィードバックする。また、社内における“イノベーション特区”“出島”のような扱いにして、特別な組織や予算枠を組んだり、例外的なルール緩和、権限委譲などを行う戦略も検討すべきだ。

またこの取り組みにおけるIT投資についても、従来のIT投資から「考え方の変革」が必要だと指摘する。最初から投資規模を想定することは難しく、確実に、またすぐに効果が出るとは限らない。途中でやめる場合もあれば、反対にビジネスが急拡大することもある。「率直に言って、DXの取り組みは『やってみなけりゃわからない』。したがってROIの考え方がそぐわないこともある」(内山氏)。俊敏かつ柔軟に動ける「投資のオンデマンド化」の実現方法として、予算に一定の自由枠を設けておく、ごく短いサイクルでプロジェクトを評価し投資継続/拡大か否かを判断していく、といった方法を挙げた。

そして第2段階では、小さな成功を全社規模に拡大し、浸透と定着化を図る取り組みとなる。ここの壁は大きく、一気に乗り越えられる(全社展開)できるものではない。小さな成功を着実に積み重ねつつ、意識、制度、権限、組織、人材といった“障壁”を継続的に変革していくしかない。

「新しいことを始めた人たちに対して、過去の成功体験を持った人がやるべきことは2種類しかない。応援してるよ、何かあればサポートするよと支援の手を差し伸べるか、邪魔をしないよう何も言わずにそっとしておくかだ。また壁を乗り越えるまでには足場を“地固め”しなければならず、そのためには数多くの失敗も必要だ。正直に言って、近道はない」(内山氏)

内山氏は、創業から200年を超える企業は世界におよそ3000社あるが、その過半数は日本企業であり、そうした企業は明治維新、敗戦、バブル崩壊といった社会の激変期にも「内発的に変わる」ことで生きのびてきたと述べる。それこそが、誕生と倒産を繰り返すシリコンバレー企業などとは異なる日本企業の特徴であり、企業全体で内発的なイノベーションを支えていく姿勢が重要な理由だとまとめた。