前回に続き、第2世代EPYCの話だ。前回は技術的な部分を中心に解説したが、今回は実際の性能についてである。まずその前に、価格を補足しておきたい。

第1世代より跳ね上がった第2世代EPYCの価格

それでもCascade Lakeより割安

前回、価格についてはとくに説明しなかったが、プレスリリースの中で価格が示されているので、これをまとめたのが下表である。

| 第2世代EPYCが達成した80の世界記録 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| モデル ナンバー |

コア数 | スレッド数 | 3次キャッシュ (MB) |

CPUダイ数 | ベース クロック (GHz) |

最大 ブースト クロック(GHz) |

デフォルトTDP (W) |

価格 (USD) |

| 7742 | 64 | 128 | 256 | 8 | 2.25 | 3.40 | 225 | 6950 |

| 7702 | 64 | 128 | 256 | 8 | 2.00 | 3.35 | 200 | 6450 |

| 7702P | 64 | 128 | 256 | 8 | 2.00 | 3.35 | 200 | 4425 |

| 7642 | 48 | 96 | 256 | 8 | 2.30 | 3.30 | 225 | 4775 |

| 7552 | 48 | 96 | 192 | 6 | 2.20 | 3.30 | 200 | 4025 |

| 7542 | 32 | 64 | 128 | 4 | 2.90 | 3.40 | 225 | 3400 |

| 7502 | 32 | 64 | 128 | 4 | 2.50 | 3.35 | 180 | 2600 |

| 7502P | 32 | 64 | 128 | 4 | 2.50 | 3.35 | 180 | 2300 |

| 7452 | 32 | 64 | 128 | 4 | 2.35 | 3.35 | 155 | 2025 |

| 7402 | 24 | 48 | 128 | 4 | 2.80 | 3.35 | 180 | 1783 |

| 7402P | 24 | 48 | 128 | 4 | 2.80 | 3.35 | 180 | 1250 |

| 7352 | 24 | 48 | 128 | 4 | 2.30 | 3.20 | 155 | 1350 |

| 7302 | 16 | 32 | 128 | 4 | 3.00 | 3.30 | 155 | 978 |

| 7302P | 16 | 32 | 128 | 4 | 3.00 | 3.30 | 155 | 825 |

| 7282 | 16 | 32 | 64 | 2 | 2.80 | 3.20 | 120 | 650 |

| 7272 | 12 | 24 | 64 | 2 | 2.90 | 3.20 | 120 | 625 |

| 7262 | 8 | 16 | 128 | 4 | 3.20 | 3.40 | 155 | 575 |

| 7252 | 8 | 16 | 64 | 2 | 3.10 | 3.20 | 120 | 475 |

| 7232P | 8 | 16 | 32 | 1 | 3.10 | 3.20 | 120 | 450 |

ハイエンドのEPYC 7742ではついに7000ドル近くまで価格を上げているのがわかる(初代EPYCの場合、ハイエンドのEPYC 7601でも4200ドルでしかなかった)。対抗製品であるインテルのCascade Lake-SPベースのXeon 8280Lの場合は1万7906ドルであり、これに比べると「ずいぶん安い」という、なにか間違った感想を抱いてしまう。

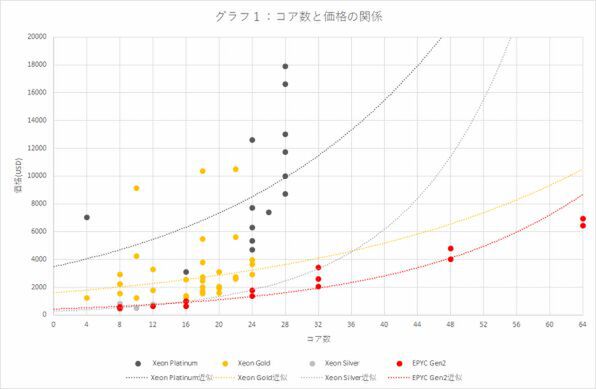

Cascade Lake-SPベースの第2世代Xeon Scalableと今回の第2世代EPYCを、縦軸価格・横軸コア数としてグラフ化してみたのが下の画像である(*1)。

(*1) 1製品しかないXeon Bronze(Xeon Bronze 3204)は省いた。

近似曲線を見てみるとXeon Platinumの価格の上がり方は壮絶というレベルで、傾向的に近いのはXeon Goldあたり(ただしオフセットが違う)。

Xeon Silverの上がり方が一番激しいのは、なにしろ8/10/12/16コアしかない製品なので、そもそもこれで近似値を出すのが無理筋というあたりで、あまり参考にはならないかもしれない。

なんにせよ、第2世代EPYCの価格は、同じコア数であればCascade Lakeベース製品の一番下のグレードと同等(24コア以上は明らかにCascade Lake未満)になっていることがよくわかる。

インテルは8月6日にプレスリリースを出し、2020年前半に「標準的なXeon Platinum 8200プラットフォーム」で利用できる、56コアのCooper Lakeをリリースすることを明らかにした。

すでにインテルはCascadeLake-APことXeon Platinum 9200シリーズを発表しているが、これはCascade Lake-SPを2ダイ載せたMCM構成で、TDPも400Wを超えるというお化け製品。

メモリーは12ch出るが、パッケージは独自というか、そもそもSocketですらないBGA構成、つまりマザーボードに直付けという、わりと無理やり感の高いものである。

Cooper Lakeはまだ14nm世代での製造(リリースによれば、その後に投入される10nmのIce Lakeベースの製品と互換性があるとされる)であり、しかも既存のXeon Platinum 8200用のプラットフォームが利用できるとなると、TDPは205W程度に抑える必要がある。

おそらくはCascade Lake-APと同じく2ダイのMCM構成となるだろうが、メモリーは6chのまま(DDR4-3200のサポートが追加される程度だろう)になり、また2ダイで205W≒1ダイあたり100Wそこそこなので、定格動作周波数はかなり下げないと厳しいだろう。これで第2世代EPYCと戦うのはなかなか厳しいと思われる。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ