本格的にコンピュータービジネスに参入

話を戻すと1971年にはレーザー干渉計としてHP 5525Aを発表する。レーザー干渉計を利用すると光のスペクトル分析や非常に精密な距離の測定などさまざまな物理量の計測が可能になるもので、原理そのものは1887年に発表されているが、HP 5525Aはマイクロチップ製造に必要な微細な寸法測定向けに提供された(通常0.1μm、拡大モードで0.01μmでの寸法測定が可能)。

画像の出典は、“Dave Meier's HP Laser Interferometer Evolution Page”

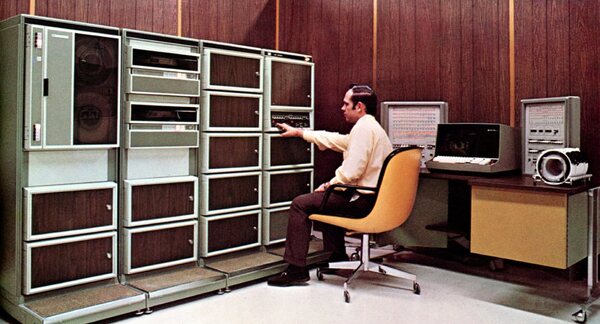

そして1972年、HPはHP 3000シリーズで本格的にコンピュータービジネスに参入する。そもそも最初のHP 2116Aは計測装置の制御、あるいはデータ収集/解析と言った「計測装置の補助」が主目的であり、コンピューター単体で利用することは考えられていなかった。これに対しHP 3000シリーズはコンピューター単体で利用することを目的とした製品群である。

画像の出典は、“HP Computer Museum”

とはいっても、引き続き計測装置と組み合わせの稼働も可能だったし、そうした用途でこの後30年以上(最終製品の販売終了は2003年である)利用されてはいるのだが、それはそれとしていわゆるオフィスコンピューター的な用途も考慮したシステムであった。

難産だったHP 3000シリーズ

ただこのHP 3000シリーズ、製品出荷までの歴史はHPの苦難の歴史でもあった。もともとHP 2116Aは、DECのPDP-8をベースにこれを16bit化した(PDP-8は12bitマシン)ような製品だった。

HP 2116Aの後継製品として最初に開発されたOMEGAは、なにしろ開発に携わった人間がいずれもバローズやIBMのメインフレームの経験者だった関係からか、32bitアドレスのスタックアーキテクチャー(このあたりですでに「え?」という気になるが)で、8種類のインデックスレジスターと4MBメモリーを搭載する。

最大4つのCPUを共有バス上で搭載可能で、メモリーアドレスはCode/Dataセグメントを持ち、アセンブラの代わりに高級言語を利用できるという、どう考えてもIBMのSystem/360クラスのマシンになることが想定されていた。

さすがにここまで大規模になると、開発のための資金も莫大になるため、長期資金を調達する必要が出てきた。これは財務上非常にリスクが高いと判断された結果、1970年にOMEGAはキャンセルされた。

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ