NCUを増やさなかったのは

設計期間短縮のため

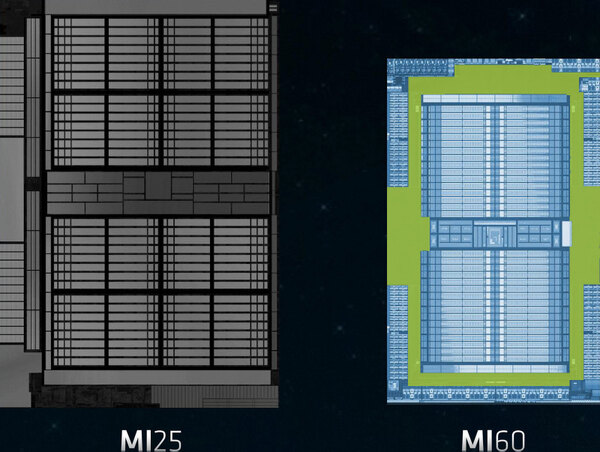

一方横方向だが、下の画像のとおり上辺側はおそらくPCI ExpressのI/FとHDMI/DPなどの画像出力のみである。

こちらは他にいろいろやりようはあったと思うのだが、下辺側に並んでいるのがおそらくインフィニティー・ファブリックのI/Fで、こちらもなにしろ信号速度が速い(連載485回にも書いたが50Gbpsである)から、やはり最短で配線できるようにしておく必要がある。結局この2つがある限り、ダイの外形寸法そのものは変えられなかったと思われる。

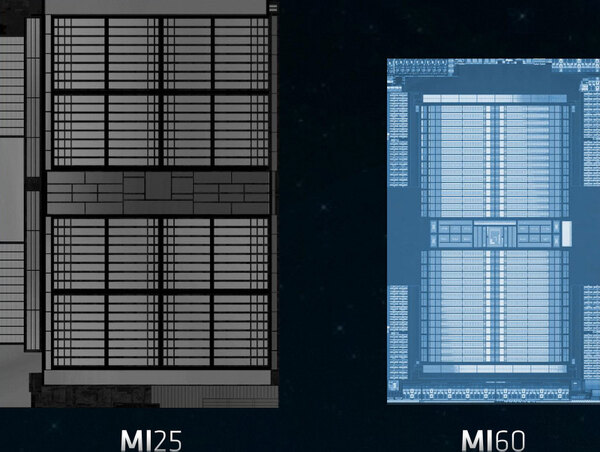

逆に言えば、ダイサイズ的に言えばNUCの数をもっと増やすことも可能だったと思われる。実際下の画像を見る限り、上側にあと6基、下側にあと4基は楽にNCUを増やせたはずで、がんばればトータルで12基ほど増加できたように思われる。

つまり64 NCUではなく76 NCU構成である。これだけで18%ほど増加になるわけで、動作周波数をもっと落としても性能は維持できるし、1800MHzで駆動できればさらに高い性能が獲得できたはずだ。それにもかかわらずこれを行なわなかった理由は、設計期間の短縮であろう。

後述するように、7nm世代の本命はNAVIであり、Vega 20はデータセンター向けなどに特化した、NVIDIAで言えばVoltaにあたる製品である。

実際製造プロセスが大きく変わり(なにしろファウンダリーまで変わった)、最適化技法そのものが異なっているにも関わらずダイ上のレイアウトがほとんど相似形というのは、7nm移行への試験的な意味合いがあったにしても、最適化にあまり時間をかけていなかったためと思われる。

Vega 20ベースのRadeon Instinct MI60/50が2018年中に出荷を開始し、コンシューマー向けのRadeon VIIが今年2月に発売開始できたのは、そうした最適化が十分ではないためだと思われる。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ