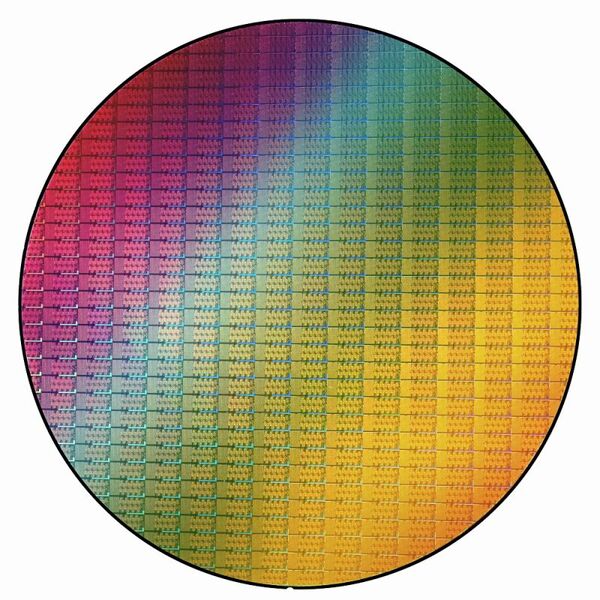

1枚のウェハーから取れるダイの数が減ったことが

CPUの供給不足を招く

そしてこれはすでに出ている話であるが、インテルの14nmプロセスの生産量が逼迫しており、品薄になりつつある。結果、市場価格が高騰している。これは考えてみれば当たり前の話である。

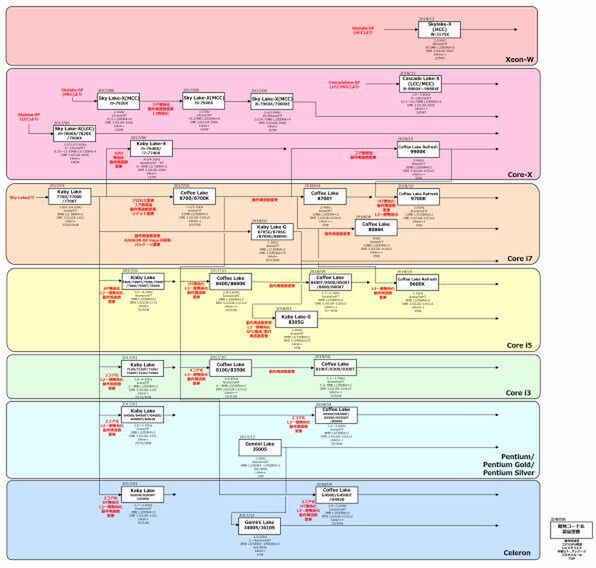

もともと14nm世代は4コア/8スレッド製品をメインに据え、6コア以上は10nmプロセスに持ち込むはずだったのが、10nm世代の遅れとAMDによる8コア/16スレッドのRyzenの投入への対抗のために、急遽6/8コア製品まで量産しなければいけなくなった。

といっても同じ14nm世代なので、コア数が増える=ダイサイズが増える=1枚のウェハーから取れるダイの数が減る、となるわけで逼迫するのは当然である。

おまけに本来Xeon向けにしか考えていなかったMCCのSkylake-SPのダイまでデスクトップ向けに投入しなければならなくなり、こうなるとさらに生産できるダイの数が減ることになる。

そのうえ、本来はCPUがとっくに10nmに移行していることを前提にチップセットまで14nmプロセスに移行させてしまったため、さらに逼迫が激しくなるというわけだ。

ただ、インテルとしては「なので高く売ります」とは言えない(いや言ってもいいのだが、それは間違いなくAMDを利するだけである)から、原価率が上がるだけになってしまう。

インテルは今年9月28日に、14nmの増産に10億ドルの追加投資を行なうと発表したが、仮に10億ドルをいますぐ支払ったとしても、追加の製造装置が納入されるのは早くて数ヵ月後。

その後工場への搬入や据え付け(小規模な装置はともかく、大規模なものだと一時的にクリーンルームを開放することになるので、一度製造を止める必要が出てくる場合もある)、調整(何しろCopy Exactlyがモットーの会社だから、新規に導入した製造装置が、すでにあるものと厳密に同じ様に動作するまで調整しなければならない)を行なって初めて使い物になるだけに、この追加投資によって製造能力が増強されるのはラフに言って来年の今頃である。

短期的な対策としてインテルは一部の300シリーズチップセットの製造を22nmプロセスに戻すといった対策を始めているが、チップセットを全部22nmに戻してもまだ十分ではないだろう。今回のCore i7-9700K/Core i9-9900Kの品不足の根本的な問題はこのあたりにあると思われる。

加えて言えば、動作周波数を考えると本来はCore i7-8086Kと同じように「高速品を選別」しないといけないわけだが、Coffee Lake Refreshは今回発表の3製品のみなので、そもそも選別できるほど数がない、という話もある。

実際聞いたところではCore i7-9700Kの評価チップの回収騒ぎもあったらしいが、上まで回るチップの入手は結構難しいことになりそうで、これも供給不足に拍車を掛けている気がする。

余談であるが、インテルは現在10nmのチップを作り直している最中だが、これが「チップを作り直している」のか、「10nmを作り直している」のかも実は良くわからない。次回この辺りをもう少し細かく説明しよう。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ