FFmpegをWindows 10で動かすと、特定のコアのみに強い負荷がかかることが示された。今回の検証環境ではコア15から47までが100%になることが非常に多かった(コア0をタスクマネージャーの左上のコアとした場合)。

ではこの“負荷のかかるコア”に何か意味があるのだろうか?Windows 10環境でいくつかアプリで負荷をかけたときのタスクマネージャーの様子を以下に示す。

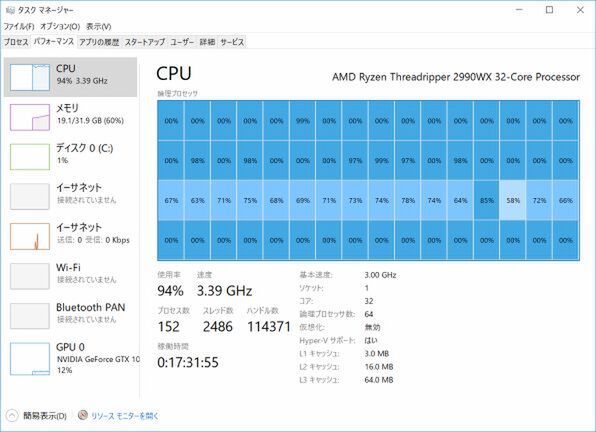

「Lightroom Classic CC」でRAW画像にシャープネス処理をかけつつJPEGに書き出す際のCPU占有率

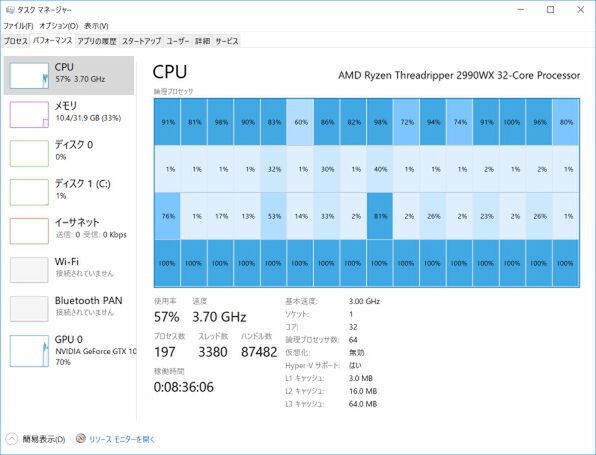

「Media Encoder CC」でフルHDの動画をH.264のMP4形式でエンコードする際のCPU占有率

「Davinci Resolve」で4K動画をKakadu JPEG 2000 UHD-BDのIMF形式でエンコードする際のCPU専有率

高負荷をかけるとこのコアに負荷がかかる、という法則は一定ではない。今回の観測ではDavinciとFFmpeg/Handrakeでは完全に傾向が異なっている。動画エンコーダーのエンジンの特性と言ってよいだろう。動画エンコードはマルチスレッド処理が進んでおり……というのはせいぜい8〜16コア位までの話であり、それ以上になると急激に怪しくなることがわかった。

まとめ:2990WXを使うならLinuxが現状のベストチョイス

以上、簡単ではあるがOSの違いでThreadripper 2990WXのパフォーマンスが大きく違うこともある、ということが示せた。WindowsとLinuxでマルチで展開し、両方同じ条件でテストできるアプリが少ないのでややサンプルとしては物足りないかもしれないが、メニーコアCPUのパワーを扱うには、コンシューマー向けのWindows 10よりもサーバー用途等で様々なマルチプロセッサー環境へ展開されているLinuxの方が有利ということは明白だ。アプリを含めた環境をごっそり入れ替えるのは勇気のいることだが、Threadripperを手にしたなら、Linuxへ乗り換えることも有効ではないだろうか。

Threadripperの登場によって、アプリの開発者は、これまで想定しなかったスケールのマルチスレッド処理に対応することが求められるようになる。もちろん、今後32コアが全く並列にメモリー等にアクセスできるような化物CPUが出れば状況は変化する可能性もある。Threadripperは、CPUのパワー戦争を新たなステージへ押し上げようとしているのだ。

この連載の記事

-

第473回

デジタル

Ryzen 7 9800X3Dと9700Xはどっちが良いの?! WQHDゲーミングに最適なRadeon RX 9060 XT搭載PCの最強CPUはこれだ! -

第472回

sponsored

触ってわかった! Radeon RX 9070 XT最新ドライバーでFPSゲームが爆速&高画質に進化、ストレスフリーな快適体験へ -

第471回

デジタル

8TBの大容量に爆速性能! Samsung「9100 PRO 8TB」で圧倒的なデータ処理能力を体感 -

第470回

デジタル

HEDTの王者Ryzen Threadripper 9980X/9970X、ついにゲーミング性能も大幅進化 -

第469回

デジタル

ワットパフォーマンスの大幅改善でHEDTの王者が完全体に、Zen 5世代CPU「Ryzen Threadripper 9000」シリーズをレビュー -

第467回

デジタル

Radeon RX 9060 XT 16GB、コスパの一点突破でRTX 5060 Tiに勝つ -

第466回

デジタル

Radeon RX 9060 XTは6.5万円でVRAM 16GBのお値打ちGPUになれたか? -

第465回

デジタル

遅れてやってきたPCIe5.0 SSDの大本命、リード14GB/秒超えのSamsung「9100 PRO」を実機レビュー -

第464回

デジタル

Radeon RX 9070シリーズの仕上がりは想像以上だったことがゲームベンチでわかった -

第463回

デジタル

Ryzen 9 9950X3Dは順当進化。3D V-Cache搭載Ryzenの最強モデルだがクセありな部分はそのまま -

第462回

デジタル

RTX 5070の足を止めた「Radeon RX 9070 XT/ 9070」レビュー - この連載の一覧へ