レイトレーシングにDLSS、RTコアやTensorコアの役割、自動OCテスト機能まで!

Turingコアの構造も謎の指標「RTX-OPS」の計算方法も明らかに!徐々に見えてきたGeForce RTX 20シリーズの全貌

2018年09月14日 22時00分更新

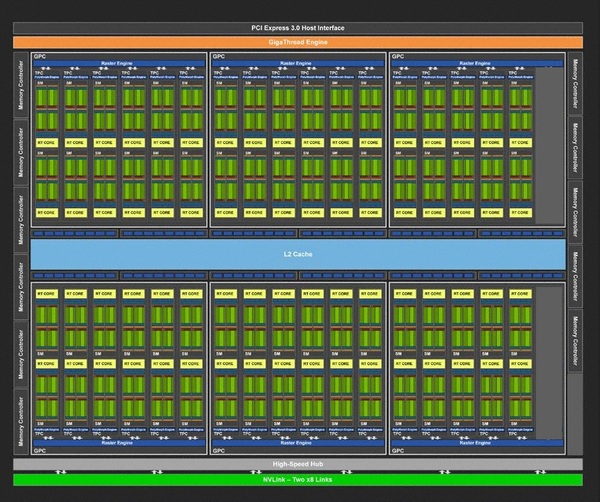

「TU104」及び「TU106」コアの構成

そして、TU104及びTU106のダイアグラムもお見せしよう。TU106はTU104のハーフモデルといったところだが、NVLinkのインターフェース自体が削除されている点に注目したい。

GDDR6メモリーとメモリー圧縮技術

VRAMは単に画面に出力するデータの置き場所だけでなく、GPU内で走るシェーダーや、それが扱うデータなど、描画処理に使う様々な情報の置き場所である。つまり、VRAMとGPUのやり取りにモタつきが起これば、描画処理全体の足をひっぱる。特に液晶ディスプレーが高解像度化するほど、描画処理が複雑になるほど、VRAMのスループットが重要視される傾向にある。

そのスループット問題を解決されると思われていたHigh Bandwidth MemoryことHBMだったが、蓋を開けてみれば配線(特に貫通ビア)が難しく、歩留まりの悪化とコストアップを招いてしまったのはライバルAMDのR9 Fury~RX Vegaの現状を見ればわかる。NVIDIAもTITAN VなどでHBM2を採用しているが、RTX 20シリーズではコストや実装効率の良い「GDDR6」を選択した。

GDDR5Xを1世代で捨てGDDR6に移行した理由は明らかにされていないが、GDDR6は18GHz(相当)までをターゲットにしており、将来性があることとがひとつ。そして、GDDR5Xはメモリーアクセス時の粒度(Granularity)が大きいという点が理由ではないかと思われる。

GPUの描画処理においては、1回に32B(バイト)程度の小さなデータをメモリーから取り出すことが多い。だがGDDR5Xは、1回のアクセスで64B単位でしか取り出せない。つまり、粒度が大きいので効率が悪いのが弱点となる。一方で、GDDR6ではGDDR5と同じ32B単位で取り出せるので効率が良いのだ。

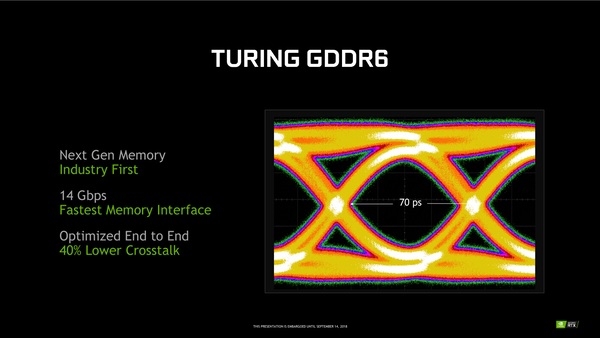

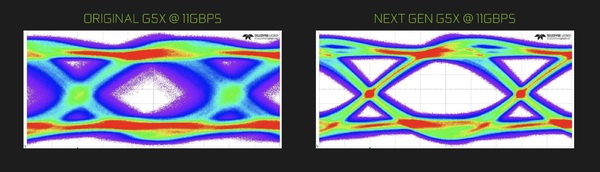

RTX 2080 Tiではメモリークロックは14GHz相当とクロックも上がるため、メモリー周りの回路設計には相当な労力が割かれている。次の図はGDDR6の“アイ”パターンと呼ばれるものだが、Pascal初出時のGDDR5X、GTX 1080 Tiと同時に発表された11GHz版GTX 1080におけるメモリーのアイパターンを比べてみると、GDDR6のアイパターンのほうが中央に大きな“目”のように見える空間が目立つ。このアイパターンの大きさこそが、RTX 20シリーズのVRAMスループットを支えているのだ。

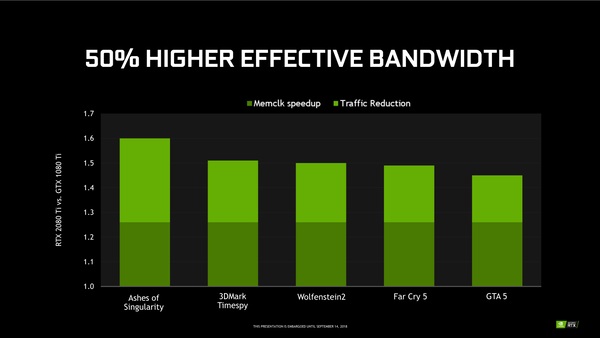

メモリーがクロックが11GHzから14GHzに向上すれば、メモリー帯域は単純計算で27%程度向上する。メモリーバス上を流れるデータをもっとコンパクトにすれば、さらにスループットを稼ぐことができる。Maxwell~Pascalでもメモリー圧縮技術は重要なトピックだったが、TuringではPascalのメモリー圧縮技術をさらに改良したものが搭載された。

具体的な技法については明らかにされていないが、RTX 2080 TiとGTX 1080 Tiを比較した場合、有効帯域が約50%増加。つまり、データ量をほぼ半減させることに成功している。もちろん、データ圧縮効果についてはゲームにより異なるが、単純なメモリー性能の向上ぶんに上積みする形でメモリー圧縮技術が効いてくる。特にWQHDや4K、8K環境での効果が期待できるだろう。